猿楽神社の謎!?その秘密に迫る!ツタンカーメン級の呪いとは!!?

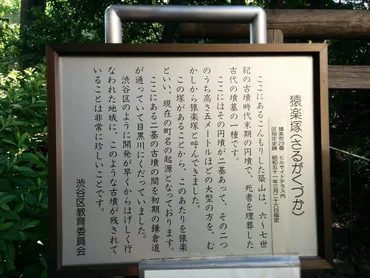

💡 猿楽塚は、渋谷区指定文化財に指定されている6~7世紀の古墳時代末期の円墳で、基底部の直径は約20メートル、高さは約5メートルです。この古墳は発掘調査が行われていないため、詳しいことは分かっていません。

💡 神社建立の大正時代、猿楽塚は朝倉家の敷地内にありましたが、庭園を作るために塚の一部を壊したところ、作業に携わった朝倉家の当主と棟梁が原因不明の病にかかりました。そこで塚から出土した人骨や武具などを供養して「猿楽様」として祀ったところ、みるみるうちに回復したというエピソードがあります。

💡 猿楽神社では御朱印の対応はありませんが、御札、お守り、絵馬は猿楽神社のあるヒルサイドテラスE棟の管理室で授与されています。猿楽神社は、我苦を取り除くご利益があるとされています。

それではさっそく、猿楽神社について見ていきましょう。

猿楽神社は、東京都渋谷区代官山エリアのヒルサイドテラス内の一角に鎮座する神社で、大正時代に当地の地主であった朝倉家によって創建されました。

神社の建立場所は、渋谷区指定文化財の猿楽塚と呼ばれる6~7世紀の古墳時代末期の円墳の上です。

猿楽神社の起源

渋谷区代官山エリアのヒルサイドテラス内の一角に鎮座する神社で、大正時代に当地の地主であった朝倉家によって創建されました。

神社の建立場所は、渋谷区指定文化財の猿楽塚と呼ばれる6~7世紀の古墳時代末期の円墳の上です。

公開日:2023/10/25

✅ 猿楽神社は、東京都渋谷区代官山エリアのヒルサイドテラス内の一角に鎮座する神社で、大正時代に当地の地主であった朝倉家によって創建されました。神社の建立場所は、渋谷区指定文化財の猿楽塚と呼ばれる6~7世紀の古墳時代末期の円墳の上です。

✅ 猿楽塚は、渋谷区指定文化財に指定されている6~7世紀の古墳時代末期の円墳で、基底部の直径は約20メートル、高さは約5メートルです。この古墳は発掘調査が行われていないため、詳しいことは分かっていません。

✅ 神社建立の大正時代、猿楽塚は朝倉家の敷地内にありましたが、庭園を作るために塚の一部を壊したところ、作業に携わった朝倉家の当主と棟梁が原因不明の病にかかりました。そこで塚から出土した人骨や武具などを供養して「猿楽様」として祀ったところ、みるみるうちに回復したというエピソードがあります。

さらに読む ⇒トップページ - 渋谷の貸店舗・貸事務所の物件情報ならシブテナ出典/画像元: https://shibutena.com/local_information/16206/古墳の上に神社が建てられているというのは珍しいですよね。

ちょっとドキドキしますね。

現在の東京都渋谷区代官山エリアに鎮座する猿楽神社は、大正時代に当地の地主である朝倉家によって創建されました。

神社の建立場所は、渋谷区指定文化財の猿楽塚と呼ばれる6~7世紀の古墳時代末期の古墳の上でした。

この古墳は渋谷区指定文化財に指定されており、地名「猿楽町」もこの古墳に由来しています。

ほほー、この神社、ちょっと気になってきたばい。

猿楽神社の創建

その古墳を壊したところ、関係者が病にかかったというエピソードがあるんですよ。

✅ 渋谷区代官山ヒルサイドテラス内にある猿楽塚は、6~7世紀に築造されたと推定される円墳で、基底部直径約20メートル、高さ約5メートルの規模を持つ。この塚は発掘調査が行われていないため詳細は不明だが、このあたりの町名の由来となっている。

✅ 猿楽塚の上には猿楽神社が鎮座し、祭神は天照皇大神、素戔嗚尊、猿楽大明神、水神、笠森稲荷の五柱。神社の創建年代は不詳だが、大正時代に当地の地主であった朝倉家によって建立されたと伝えられている。

✅ 猿楽神社は、大正時代に朝倉家の庭園造成のため猿楽塚の一部が壊された際に、作業に携わった朝倉家の当主と棟梁が原因不明の病にかかったため、塚から出土した遺骨や武具を丁重に供養して建立されたと伝えられている。このエピソードは、ツタンカーメンのファラオの呪いを彷彿とさせるものとして知られている。

さらに読む ⇒シブヤ散歩会議 | 「散歩×IT@シブヤ」街の新たな楽しみ方を発信するプロジェクト・シブヤ散歩会議by東京商工会議所渋谷支部出典/画像元: http://shibuyasanpokaigi.jp/shinbun/?p=3376ツタンカーメンのファラオの呪いみたいですね。

ちょっと怖いかも。

猿楽塚を打ち壊した際に武具が出土し、朝倉家の当主と作業員が病に倒れました。

そこで武具を埋め戻して猿楽神社が創建されました。

祭神は天照皇大神、素戔嗚尊、猿楽大明神、水神、笠森稲荷です。

あらまぁ、祟りがあったのかい。昔の人はそういうの信じてたからね。

猿楽神社の境内

猿楽神社はヒルサイドテラス内の一角にあり、木々に覆われた小さな墳丘の上に鎮座しています。

境内には、馬頭観世音菩薩の碑と小石祠があります。

公開日:2023/03/02

✅ 猿楽塚古墳は東京都渋谷区猿楽町にある円墳で、渋谷区指定文化財に指定されている。渋谷区内で現存する唯一の高塚古墳である。

✅ 古墳は古墳時代後期の6~7世紀に築造されたと推定され、高さは約5メートル、直径は約20メートルを測る。このうち、大型のものが「猿楽塚」と呼ばれ、あたりの地名の由来となっている。

✅ 古墳の頂上には1920(大正9)年に創建された猿楽神社が鎮座している。猿楽神社は2002(平成14)年に宗教法人化され、地域住民に親しまれている。祭神は天照皇大神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、猿楽大明神、水神、笠森稲荷である。

さらに読む ⇒ agataJapan.tokyo出典/画像元: https://agatajapan.com/tokyo/guide/sarugakuzuka-burial-mound/境内には、馬頭観世音菩薩の碑と小石祠があります。

猿楽神社はヒルサイドテラス内の一角にあり、木々に覆われた小さな墳丘の上に鎮座しています。

境内には、馬頭観世音菩薩の碑と小石祠があります。

へー、境内には古墳があるんやー。なんか神秘的やなぁ。

御朱印・授与品

猿楽神社では御朱印の対応はありませんが、御札やお守りは授与されています。

✅ 猿楽神社では御朱印の対応は行っていません。

✅ 御札、お守り、絵馬は、猿楽神社のあるヒルサイドテラスE棟の管理室で授与されています。

✅ 猿楽神社は、我苦を取り除くご利益があるとされています。

さらに読む ⇒ホトカミ - 参拝者と神社お寺でつくる参拝記録共有サイト出典/画像元: https://hotokami.jp/area/tokyo/Hkrtr/Hkrtrtr/Dsppk/144477/19077/ご利益は我苦を取り除いてくれるそうですよ。

猿楽神社では御朱印の対応はありませんが、御札、お守り、絵馬はヒルサイドテラスE棟管理室で授与されています。

ほほー、これはありがたいばい。

猿楽町の由来

神田猿楽町の町名は、室町時代にこの地にあった観世太夫や一座の人々の屋敷に由来しています。

✅ 東京の神田猿楽町の町名は、室町時代にこの地にあった観世太夫や一座の人々の屋敷に由来している。

✅ 猿楽町はもともと武家地で町名がなく、明治5年に正式に町名が付けられた。翌年には錦華学校が設立され、夏目漱石がここで学んだ。

✅ 猿楽町と駿河台の間に男坂と女坂があり、男坂は踊り場がなく急傾斜であることから「男」、女坂は踊り場があることから「女」と呼ばれるようになった。男坂は73段、女坂は82段ある。

さらに読む ⇒千代田区ホームページ出典/画像元: https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/bunka/chome/yurai/sarugaku.html男坂と女坂があり、男坂は踊り場がなく急傾斜であることから「男」、女坂は踊り場があることから「女」と呼ばれるようになりました。

地名「猿楽町」は、猿楽塚に由来しています。

猿楽塚は渋谷区指定文化財の古墳で、6~7世紀の古墳時代末期の築造と推定されています。

あら、坂の名前が「男」と「女」なのね。面白いわねぇ。

猿楽神社は、古墳の上に建てられたり、関係者が病にかかったりと、ちょっとミステリアスな神社ですね。

我苦を取り除いてくれるご利益もあるそうですので、興味のある方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

💡 渋谷区代官山エリアのヒルサイドテラス内の一角に鎮座しています。

💡 御朱印の対応はありませんが、御札やお守りは授与されています。

💡 神田猿楽町の町名は、室町時代にこの地にあった観世太夫や一座の人々の屋敷に由来しています。