藤原道長の秘めた恋心は?「ちはやぶる」の謎とは!?

💡 平安時代に栄えた藤原道長は、権力者として知られる一方、色好みの側面も持っていました。そんな道長が、ひそかに想いを寄せていた女性がいました。恋の相手は、当時の貴族社会で高い教養を身につけた女性でした。道長は、彼女に和歌を贈るなど、熱烈にアプローチをかけたとされています。

💡 また、道長が詠んだ「ちはやぶる」の歌が話題となっています。この歌に込められた意味とは?「ちはやぶる」とは、神聖な場所という意味を持つ言葉です。道長がこの歌を引用したのは、単に紅葉の美しさを詠んだだけではなく、彼女への特別な想いを込めたと考えられています。

💡 さらに、藤原道長と平安時代の女性が詠んだ歌について分析します。平安時代には、和歌が恋愛のツールとして盛んに用いられていました。道長と当時の女性たちが詠んだ歌からは、平安時代の恋愛事情や和歌の持つ意味を垣間見ることができます。

それでは、早速、藤原道長の秘めた恋心について見ていきましょう。

平安時代に権勢を振るった藤原道長には、あまり知られていない一面がありました。

それは、ある女性に寄せていた秘めた恋心です。

道長の恋心

平安時代の貴族社会では、恋心を和歌で表現することが一般的でした。

道長も例外ではなく、ひそかに想いを寄せていた女性に和歌を贈っていました。

道長の和歌には、彼女への切ない恋心が込められています。

また、当時の恋愛観や和歌の持つ意味についても触れたいと思います。

公開日:2024/02/11

✅ 道長は漢詩の会で白楽天の「賜酒盈杯」を披露し、まひろへの恋心を表現した。また、まひろに贈った歌では、伊勢物語の「ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし恋しき人の見まくほしさに」を引用し、越えてはいけない垣根を越えてでもまひろに会いたいという強い想いを込めた。

✅ 「ちはやぶる」の原典は万葉集の「ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし今はわが名は惜しけくも無し」であり、道長は恋愛が表沙汰になって自分の名前が広まってしまっても構わないという激しいメッセージを込めた可能性がある。

✅ まひろは姫君たちの勉強会で「蜻蛉日記」について、女の嘆きを綴ったものではなく、身分差を越えた恋の自慢話と解釈した。先生役の歌人である赤染衛門もこの見方に同意しつつ、ひとり寝の寂しさをうたった歌が素晴らしく、そちらが強く感じられると総括した。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20240211-AEJ1855379/道長の和歌からは、彼女への一途な想いが伝わってきます。

また、当時の貴族社会では、恋愛は秘めやかに楽しむものとされていました。

道長と彼女との関係も、周囲に知られないようにひそかに進められていたようです。

大河ドラマ「光る君へ」第6話で、藤原道長はまひろに「ちはやぶる」から始まる歌を贈りました。

この歌は「伊勢物語」の歌を引用したもので、「超えてはいけない垣根を超えてでもあなたに会いたい」という道長の恋心を表しています。

また、漢詩の会で披露した白楽天の「賜酒盈杯」も、まひろへの想いを込めたものでした。

やー、道長って結構ロマンチストだったんですね。和歌に託して恋心を伝えるなんて、さすが平安貴族。

ちはやぶる和歌

そもそも「ちはやぶる」とは、神聖な場所という意味を持つ言葉です。

在原業平の「ちはやぶる」の歌は、紅葉の美しさを詠んだものですが、道長がこの歌を引用したのには、どのような意図があったのでしょうか?。

✅ 「ちはやぶる」の歌は在原業平によって詠まれ、竜田川に浮かぶ紅葉を真紅色の絞り染めにたとえた、色彩豊かな作品である。

✅ 「ちはやぶる」は「神」にかかる枕詞であり、神話の時代でさえも、竜田川を真っ赤に染めるほどの紅葉の光景はなかったという意味が込められている。

✅ 作者の在原業平は平安時代の歌人で、六歌仙の一人に数えられる。また、日本の美男美女の典型とされており、小野小町と並ぶ存在であった。

さらに読む ⇒介護・福祉の求人・転職ならマイナビ介護職≪公式≫出典/画像元: https://kaigoshoku.mynavi.jp/contents/kaigonomirailab/recreation/hyakunin/autumn03/道長が「ちはやぶる」の歌を引用したのは、彼女への特別な想いを込めたと考えられています。

紅葉の美しさに見とれるあまり、神域に踏み込んでしまうような、道長の恋心が表現されているのではないでしょうか。

「ちはやぶる」の和歌の元歌は「万葉集」にあり、道長の気持ちはそちらの方が近いと言われています。

この和歌は百人一首には含まれませんが、SNS上では平安時代の奥ゆかしさと情熱的な表現が好評です。

それにしても、平安時代の歌ってほんま美しいわねえ。紅葉の美しさをこんなにも繊細に表現できるなんて。

恋文と漢詩

当時の貴族社会では、恋愛は遊びや文化として捉えられていました。

そのため、恋愛遍歴が豊富な人も多くいました。

在原業平は、その中でも色好みの代表格として知られ、数々の恋愛遍歴を持っていました。

✅ 平安時代には「色好み」と呼ばれるプレイボーイ文化が花開いていました。テレビやマンガのない時代で娯楽が限られていたことや、モラルや感覚が現代と異なっていたことがその背景にあります。恋愛や色事が遊びや文化として捉えられていたため、美しい恋歌を詠んだり、情熱的な恋愛に身を投じたりすることが「粋」とされていました。

✅ 在原業平は代表的な色好みで、情熱的な恋愛で知られていました。高子と駆け落ちを企てたり、時の斎宮様と密通したりするなど、奔放で大胆な恋愛遍歴を持っています。ひとつひとつの恋にその身をかけるような情熱が、業平の魅力だったのでしょう。

✅ 恋愛や色事は風流なものとされ、美しい恋歌を詠むことがモテる秘訣でした。業平は和歌の名手としても知られ、その恋歌は多くの女性を魅了しました。また、単に恋歌を詠むだけでなく、その和歌に高子だけにわかる言葉で思い出を忍ばせるなど、粋な計らいもしていたようです。

さらに読む ⇒ ダ・ヴィンチWeb出典/画像元: https://ddnavi.com/serial/1128476/a/2/業平の恋愛遍歴は、和歌にも色濃く反映されています。

業平の和歌からは、当時の恋愛観や、業平自身の恋愛に対する考え方が垣間見えます。

「光る君へ」第6話では、道長がまひろに送った恋文と漢詩も登場します。

恋文に綴られた和歌は「伊勢物語」に由来し、神聖な領域を越えてでも会いたいという気持ちを表現しています。

漢詩は、まひろへの想いを元稹を思う白楽天の気持ちになぞらえたものです。

えー、平安時代って恋愛が自由やったんや!貴族ってモテモテやったんやろなあ。

SNSでの評判

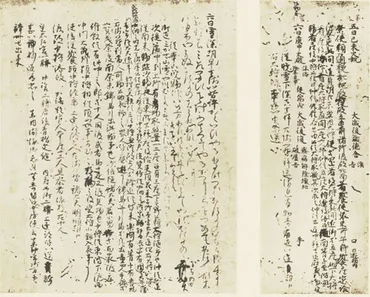

道長の「望月の歌」は、従来は権勢を誇示する歌とされてきました。

しかし、近年の研究では、この歌を詠んだ当時の道長は、権勢の絶頂期ではなく、むしろ危機感を持っていた可能性があると言われています。

公開日:2024/02/06

✅ 藤原道長が詠んだ「望月の歌」は、従来は次のような歌と解釈されてきた。「この世で自分の思うようにならないものはない。満月に欠けるもののないように、すべてが満足にそろっている」。この歌は、道長が娘を次々と天皇や皇太子の后にし、権勢をふるっていた時期に詠まれたもので、道長の権勢を誇示する歌とされてきた。

✅ しかし、近年の研究では、道長は「望月の歌」を詠んだ当時、権勢の絶頂期ではなく、むしろ危機感を持っていた可能性がある。道長は、娘婿である後一条天皇との関係が悪化しており、また、ライバルの藤原頼通が台頭しつつあった。こうした状況の中で、道長は「望月の歌」を詠むことで、失われつつある権勢への執着や不安を表現したのではないかと考えられている。

✅ 道長が「望月の歌」を詠んだ席で、藤原実資は返歌を拒否し、代わりに一同に歌の唱和を促した。この行動は、道長の専横に対する実資の抵抗の表れであった可能性がある。実資は故実有職に詳しい当代一流の知識人で、道長に媚びずに意見することも辞さない気骨のある人物だった。実資は、「望月の歌」を道長の権勢を誇示する歌と受け取り、道長の専横を批判するために返歌を拒否し、一同に歌の唱和を促したのではないかと考えられている。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/column/japanesehistory/20210628-OYT8T50054/道長が「望月の歌」を詠んだのは、娘婿である後一条天皇との関係が悪化していた時期でした。

また、ライバルの藤原頼通が台頭しつつあったことも、道長の危機感を募らせた要因だったと考えられています。

SNS上では、道長がまひろに贈った「ちはやぶる」の和歌に対する評判が上々です。

平安時代の奥ゆかしさの中にある情熱的な表現が刺さるとの声が多くありました。

やー、道長って意外と繊細やったんですね。権勢を誇示するんじゃなくて、むしろ不安な心情を詠んでたんや。

今後の展開

道長とまひろの恋の行方は、今後の展開が気になります。

果たして、二人は結ばれるのでしょうか?。

✅ 道長は和歌をまひろに送り、まひろは漢詩で返す。道長は熱烈に迫るが、まひろは冷静に漢詩で道長の熱を冷まそうとする。しかし、最終的には廃邸で結ばれた。

✅ 花山天皇出家作戦は、道兼の女装による脱出劇もありつつ、成功を収めた。兼家は摂政に、道兼は蔵人の頭になった。

✅ まひろは、道長の熱烈なアプローチに対して、冷静に彼の心情を分析し、藤原家を捨てることはできないと諭す。また、直秀の死を例に挙げて、道長が偉くなることが重要だと説いた。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/680be0d1a49fe109e28171ac3009eee17da6c6e6道長は熱烈に彼女に迫っていますが、彼女は冷静に彼の心情を分析し、藤原家を捨てることはできないと諭しています。

しかし、道長は諦めません。

果たして、道長と彼女の恋は実るのでしょうか?。

道長がまひろに贈った和歌により、二人の関係に新たな進展がありそうです。

うふふ、若いってええわねえ。恋に夢中になってる姿って、見てるこっちまで幸せな気持ちになる。

平安時代の恋愛事情や、藤原道長とまひろの恋など、さまざまな視点からご紹介しました。

平安時代の恋愛観や和歌の意味に触れることで、現代の恋愛とはまた違った魅力を発見していただけたのではないでしょうか。

💡 藤原道長の秘めた恋心や、平安時代の恋愛観が垣間見えました。道長が彼女に贈った和歌からは、彼の彼女への一途な想いが伝わってきます。

💡 「ちはやぶる」の歌に込められた意味や、藤原道長の心情も考察しました。道長が「ちはやぶる」の歌を引用したのは、彼女への特別な想いを込めたと考えられます。

💡 平安時代の人々の恋の歌からは、現代に通じるものも感じられました。平安時代の人々も、現代の人々と同様に、恋の喜びや悲しみを和歌に託していたのです。