江戸時代の出産事情とは?現代とは大きく異なる!

💡 江戸時代は、出産が死と隣り合わせの危険なものであった

💡 江戸時代後期には、医学の発展により助産技術が向上した

💡 明治以降、病院での出産が一般的となり、産科医療が発展した

今回は、江戸時代の出産事情についてご紹介します。

現代では当たり前の医療技術も、江戸時代にはありませんでした。

一体、当時の人たちはどのように出産していたのでしょうか?江戸時代と現代の出産事情の違いや、当時の産婦人科医療の変遷などについて解説していきます。

江戸時代の出産事情

江戸時代における出産は、現代とは大きく異なっていました。

当時の出産は、一般的に屋外の納屋や小屋で行われ、衛生状態も悪かったため、産婦が大量出血などで死亡する確率も高かったのです。

また、立ち合い出産は禁止されており、介助するのは「取揚婆」と呼ばれる経験豊富な女性のみでした。

しかし、江戸時代後期になると、医学の進歩に伴い、助産技術が向上し、江戸時代後期に活躍した産医の加賀玄悦は、助産術の開発や死産児を取り出す「回生術」を普及するなど、現代の医療技術にも通じる出産文化を生み出しました。

✅ 江戸時代まで、出産は一般に屋外の納屋や小屋で行われ、不衛生な環境で産婦が大量出血するなどして死亡する確率も高かった。

✅ 江戸時代後期に活躍した「産医」の加賀玄悦は、数々の出産現場に立ち会いながら助産術を身につけ、助産器具を開発したり死産児を取り出す「回生術」を広めたりした。また、著書「産論」では現代の医療技術にも通じるさまざまな出産文化を生み出した。さらに、江戸時代末期には西洋医学の影響で日本でも帝王切開が導入された。

✅ 昭和後期以降、病院での出産が主流となり、産科医や助産師による医療的なサポートが充実した。また、無痛分娩や立ち会い出産も普及し、妊婦の希望に沿った出産ができるようになった。

さらに読む ⇒産婦人科デビュー.com -出典/画像元: https://www.sanfujinka-debut.com/column/20444/江戸時代の出産事情は、現代とは大きく異なり、過酷なものであったことがわかります。

産屋や納屋での出産、立ち合い出産の禁止、経験豊富な女性による介助など、現代では考えられないような慣習があったのです。

しかし、当時の価値観や信仰が反映されており、興味深い文化と言えます。

江戸時代の出産は、現代とは大きく異なり、産屋や納屋で行われることが一般的でした。

立ち合い出産はなく、介助するのは「取揚婆」と呼ばれる経験豊富な女性でした。

出産の際にはまずお歯黒を塗ることで腹を据え、身だしなみを整えて「苧」という麻のひもで髪を結い、座った体勢で「産綱」という綱を掴んでいきみました。

夫は立ち会いませんでしたが、重要な役割を果たす「取揚婆」と呼ばれる経験豊富な年配の女性が助産を行っていました。

取揚婆は緊急時には大名行列を横切ることも許される特権を与えられており、出産は死と隣り合わせの危険なものでありながら、女性にとってやりがいのある仕事でした。

当時の人々の信仰や価値観が反映された、興味深い出産事情が窺えます。

そやっちゃね。しかも、お産婆さんしかおらんかったんやて。男はダメやったんや。

日本の産婦人科医療の歴史

江戸時代は、産婦人科医療が大きく発展した時代でもありました。

1867年には、産婦人科医の松本順が最初の産婦人科病院である順天堂病院を設立し、助産師の教育と免許制度が導入されました。

これにより、助産師の数が大幅に増加し、産婦の死亡率も低下しました。

また、江戸時代後期には、西洋医学の影響で日本でも帝王切開が導入されました。

明治以降になると、病院での出産が一般的となり、産科医や助産師による医療的なサポートが充実しました。

さらに、無痛分娩や立ち会い出産も普及し、妊婦の希望に沿った出産ができるようになりました。

現代では、出産は安全で快適なものとして捉えられていますが、江戸時代には命がけの危険な行為だったのです。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、日本の産婦人科医は、伝統的な助産法を近代化しようと努めていました。

1867年、産婦人科医の松本順は、最初の産婦人科病院である順天堂病院を設立しました。

1874年には、医制が制定され、産婆の教育と免許制度が導入されました。

これにより、助産師の数は増加し、産婦の死亡率は低下しました。

しかし、農村部では、伝統的な助産法が依然として広く行われていました。

助産師は、「産婆」と呼ばれ、経験と勘に頼って出産を介助していました。

出産は、自宅の納屋や土間で行われ、産婦は座った姿勢で出産しました。

1930年代になると、政府は、産婦人科医による近代的な出産方法の普及に力を入れ始めました。

助産師の教育レベルの向上や、産院の整備が進められました。

また、産児制限法の制定により、出生率の低下が図られました。

その結果、日本の産婦人科医療は大きく進歩し、産婦と乳児の死亡率は大幅に低下しました。

しかし、伝統的な助産法が完全に消滅したわけではなく、一部の地域では、今でも「産婆」による出産が行われています。

あら、そら良かったのう。昔は大変じゃったんじゃからのう。妊婦さんにとっては、産むのも命懸けじゃったんじゃから。

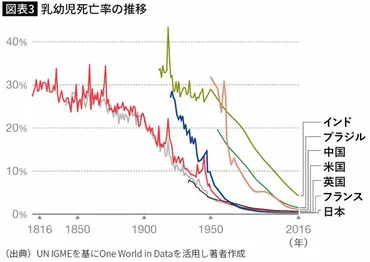

江戸時代の乳幼児死亡率と平均寿命

乳幼児死亡率が低下した要因として、栄養と衛生環境の改善が挙げられます。

産業革命によって技術革新が進み、栄養が豊富に手に入るようになったこと、水と衛生環境が改善されたこと、医薬品やワクチンが普及したことで、乳幼児の死亡率が大幅に低下しました。

また、江戸時代後期には、天然痘の種痘が導入され、乳幼児の死亡率の低下に大きく貢献しました。

公開日:2022/10/26

✅ 産業革命によって技術革新が進み、栄養が豊富に手に入るようになり、衛生環境が改善され、医薬品やワクチンが普及したことで、乳幼児死亡率が大幅に低下した。

✅ 乳幼児死亡率の低下は、出生率を下げることなく死亡率を下げたため、人口増加率が上昇した。

✅ 乳幼児死亡率の低下は、食事が豊富に得られるようになったこと、水と衛生環境が改善されたこと、医薬品やワクチンにアクセスできるようになったことなど、栄養と衛生環境の改善が主な要因である。

さらに読む ⇒プレジデントオンライン出典/画像元: https://president.jp/articles/-/62914?page=2江戸時代は、乳幼児死亡率が高く、全体の死因の7割以上を占めていました。

このため、江戸時代の平均寿命は短かったのです。

しかし、乳幼児死亡率を除くと、当時の平均寿命は約74歳でした。

乳幼児死亡率の高さが、江戸時代の平均寿命を低くしていたのです。

江戸時代は乳幼児死亡率が高く、全体の死因の7割以上を占めていました。

このため、江戸時代の平均寿命は短かったですが、乳幼児死亡率を除くと約74歳でした。

乳幼児死亡率の高さが、江戸時代の平均寿命を低くしていたのです。

ほんまや。昔って、子供を産んでも、すぐに死んじまうことが多かったんやね。

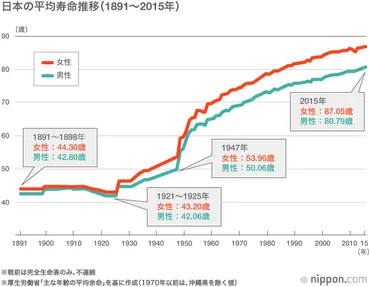

江戸時代の食事と平均寿命

江戸時代は、脂質摂取量が少なく、魚介類を中心とした食事内容であったため、平均寿命が他国と比べても高かったと考えられています。

また、江戸時代の武士階級では、生類憐みの令により肉食禁止令がありましたが、史料から実際には肉食されていたことがわかっています。

ペリー来航時に調印された日米和親条約付録には、日本側が要求して鳥獣保護条項が加えられ、世界最古の自然保護条約となりました。

公開日:2020/05/30

✅ 江戸時代は日本食が細胞の老化を遅らせる効果があり、脂質摂取量が少なく、魚介類を中心とした食事内容だったため、平均寿命が他国と比べても高かったが、明治初期まで平均寿命は45歳程度だった。

✅ 江戸時代の武士階級では生類憐みの令により肉食禁止令があったが、史料から実際には肉食されていたことがわかっている。

✅ ペリー来航時に調印された日米和親条約付録に、日本側が要求して鳥獣保護条項が加えられ、世界最古の自然保護条約となった。

さらに読む ⇒nippon.com | 日本情報多言語発信サイト出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/features/c03910/江戸時代の平均寿命が高いのは、日本食が細胞の老化を遅らせる効果があったためと考えられています。

日本食は脂質摂取量が少なく、魚介類を中心とした食事内容だったため、平均寿命が他国と比べても高かったのです。

また、江戸時代には、喫煙や飲酒が現代ほど普及していなかったことも、平均寿命の長さに寄与していたと考えられています。

江戸時代の平均寿命が高いのは、日本食が細胞の老化を遅らせる効果があったためと考えられています。

日本食は脂質摂取量が少なく、魚介類を中心とした食事内容だったため、平均寿命が他国と比べても高かったのです。

そげなこつばい。魚介類ばっかり食っとったけん、体が丈夫やったとたい。肉ばっかり食っとる現代人よりも、長生きしたとやろなぁ。

江戸時代の著名人の年齢

江戸時代の著名人では、葛飾北斎が90歳、杉田玄白が85歳と長寿を全うしています。

また、当時の庶民でも、80歳以上の高齢者は珍しくありませんでした。

これは、江戸時代後期以降の医療の進歩や社会の変化が、平均寿命の延長に貢献したことを示しています。

江戸時代の平均寿命は、現代と比べると短かったものの、当時の生活水準や医療技術を考えると、決して低いとは言えません。

江戸時代の人々も、健康で長生きすることを目指していたのです。

江戸時代の著名人では、葛飾北斎が90歳、杉田玄白が85歳と長寿を全うしています。

あら、そら良かったのう。江戸時代の人達も、長生きして幸せに暮らせた んじゃからのう。

江戸時代の出産事情は、現代とは大きく異なり、過酷なものでした。

しかし、江戸時代後期以降の医学の進歩や社会の変化により、産婦人科医療は大きく発展し、乳幼児死亡率の低下や平均寿命の延長につながりました。

現代では、病院での出産が一般的となり、妊婦の希望に沿った出産ができるようになりました。

江戸時代の出産事情を知ることで、現代の医療のありがたさや、生命の尊さを再認識することができるのではないでしょうか。

💡 江戸時代は、出産が死と隣り合わせの危険なものであった

💡 江戸時代後期には、医学の発展により助産技術が向上した

💡 明治以降、病院での出産が一般的となり、産科医療が発展した