戦国時代ってどんな時代だったの?戦国時代ってヤバイ奴ばっかりが出てくるのでは!!?

💡 この時代は、室町幕府の権威が衰退し、各地の守護大名や国人領主が力を強めて群雄割拠の時代となりました。

💡 戦国大名たちは、領土の拡大や権力の強化を目指して、互いに激しく争いました。

💡 戦国時代は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった名だたる武将が登場し、天下統一をめぐる戦いが繰り広げられました。

それでは、早速『戦国時代』についてご紹介していきます。

戦国時代とは、室町時代末期から安土桃山時代にかけての、約100年間続いた時代を指します。

戦国時代-室町幕府の終焉と戦国大名の興隆

戦国時代は、室町幕府の権威が弱まり、代わって地方の領主である戦国大名が台頭した時代です。

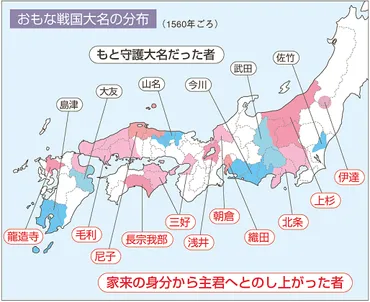

戦国大名は、守護大名よりも身分の低い者が下剋上で守護大名を倒すなどして実力で領国を支配するようになりました。

✅ 守護大名は鎌倉時代に幕府から守護職を与えられ、国内の軍事や警察を司っていたが、室町時代になると守護の権限を利用して国を支配するようになった。

✅ 戦国大名は守護大名よりも身分の低い者が下剋上で守護大名を倒すなどして実力で領国を支配するようになった。

✅ 守護大名がさらに力をつけて戦国大名になる例もあったが、守護大名よりも身分の低い者が戦国大名になることも多かった。

さらに読む ⇒ベネッセ教育情報 | みつかる、明日のまなび。出典/画像元: https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00722.html室町時代末期の応仁の乱により、幕府の権威は失墜し、各地の大名が独立勢力化し、互いに争う戦国時代へと突入しました。

応仁の乱は、室町幕府11代将軍足利義政の時代、畠山義就と山名宗全の細川氏家督相続争いが発展して勃発したもので、11年もの長きにわたり京都を中心に戦乱が続きました。

応仁の乱(1467年)によって室町幕府の権威が衰退すると、守護大名に代わって戦国大名が各地で台頭し、戦国時代が始まりました。

この時代は、室町幕府の権威が弱まり、戦国大名が自立勢力を形成し、領土をめぐる争いが激化した時代です。

また、将軍の任命が領国統治に必要ではなくなり、豊臣秀吉による全国統一が進展しつつも、戦国時代の雰囲気が残っていた安土桃山時代とも異なっていました。

戦国時代は、1467年の応仁の乱から1587年の惣無事令の発布、1590年の小田原征伐、1591年の九戸政実の乱鎮圧のいずれかが終期とされています。

戦国時代には、守護大名が領国内の土地や人を支配する傾向を強めるとともに、領土拡大のため他の大名と戦(いくさ)を行うようになり、強固な領国支配体制をおこないました。

お市の方の再登場とか、すげー気になるっしょ?いや、俺氏、もとい、わたくしは光秀推しなんじゃ。

戦国時代の群雄と名将たち

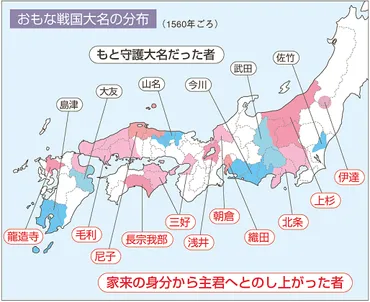

戦国時代には、武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など、数々の名将が登場し、激しい戦いを繰り広げました。

彼らは、優れた戦略や戦術を用いて領土を拡大し、天下統一を目指しました。

公開日:2023/07/21

✅ 大河ドラマ『どうする家康』の36話では、於愛の最期が描かれた。また、お市の方を演じた北川景子さんが、淀君という家康の最後の敵として再登場を果たすサプライズもあった。

✅ 豊臣秀吉の朝鮮出兵は、1592年から1598年にかけて行われた。その背景には、秀吉の野心や朝鮮半島の情勢が絡んでいた。

✅ 北条家が豊臣秀吉に対して徹底抗戦したのは、関東地方の支配権を維持するためであった。また、北条氏政は秀吉に対して屈辱的な態度をとられており、それが抗戦の決意を固める要因となったと考えられる。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/history/sengokubusyo-strength/武田信玄は甲斐(現在の山梨県)を本拠地とし、「風林火山」の旗印で知られ、優れた軍略家で「軍神」と称されました。

戦国時代には、武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など、数多くの有名な武将が登場しました。

彼らは領土を拡大し、激戦を繰り広げ、日本の歴史にその名を刻みました。

武田信玄は甲斐(現在の山梨県)を本拠地とし、「風林火山」の旗印で知られ、優れた軍略家で「軍神」と称されました。

上杉謙信は越後(現在の新潟県)を本拠地とし、武田信玄と川中島の戦いで五度にわたって激突し、「越後の龍」と呼ばれました。

織田信長は尾張(現在の愛知県西部)を本拠地とし、革新的な戦術を用いて天下統一を目指し、戦国時代に終止符を打とうとしました。

豊臣秀吉は尾張出身の農民から天下人となり、小田原征伐で戦国時代を終わらせ、桃山文化を築きました。

徳川家康は三河(現在の愛知県東部)を本拠地とし、関ヶ原の戦いで勝利し、江戸幕府を開府しました。

わしは戦国時代の武将と友達やったんじゃ!わしは上杉謙信と親友やったんじゃ!

戦国時代の寺院勢力

戦国時代には、比叡山延暦寺や石山本願寺などの寺院勢力が、財力や軍事力で戦国大名に匹敵する力を持っていました。

これらの寺院勢力は、荘園や門徒を有しており、独自の軍隊を組織していました。

✅ 比叡山延暦寺は平安京の守護者とされ、荘園と僧兵団を有して強大な権力を誇った。政治にも介入し、室町幕府将軍と衝突したこともある。織田信長とは敵対し、焼き討ちされたが、後に豊臣家や江戸幕府とは良好な関係を築き、戦乱がなくなると戦力は低下した。

✅ 石山本願寺は浄土真宗の本拠地で、信徒が多く、外交関係と最強レベルの傭兵集団「雑賀衆」の支援を受けた。織田信長を最も苦しめた勢力の一つであり、財力、求心力、兵力、鉄砲を備えた傭兵集団の支援を背景に、天下を狙える潜在能力を有していた。

✅ 筒井順慶は興福寺の信徒から生まれた戦国大名で、大和の国を巡って松永久秀と争った。織田信長と明智光秀の仲介で信長に接近し、松永久秀討伐や長篠の戦いに援軍として参加した。本能寺の変では中立を保ち、山崎の合戦では両軍を天秤にかけた。最終的に秀吉に臣従したが、興福寺との関係を考慮されて大和国の統治を安堵された。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d8a3446c12a15c76c682a3a64fe19475a50ba75b寺院勢力は、政治にも介入し、戦国大名と複雑な関係を築きました。

例えば、比叡山延暦寺は足利将軍家と結びついて権勢を振るい、石山本願寺は一向一揆を率いて織田信長と対立しました。

戦国時代には、比叡山延暦寺、石山本願寺、興福寺など、有力な寺院勢力が存在していました。

これらの寺院は財力、求心力、兵力を持ち、戦国大名に匹敵する力を持っていました。

比叡山延暦寺は天台宗の総本山で、京都の北側に位置し、僧兵を組織して武力を持っていました。

石山本願寺は浄土真宗の拠点で、大阪にあり、財力と多くの信徒を擁し、最強の傭兵集団「雑賀衆」と連携していました。

興福寺は奈良にあり、南都六宗の一つ法相宗の大本山で、興福寺の信徒から戦国大名・筒井順慶が生まれました。

これらの寺院勢力は、戦国時代の政治や軍事にも影響力を及ぼし、戦国大名と複雑な関係を築いていました。

へー、お坊さんたちも戦ってたんや。わしは本願寺を応援するで!

関ヶ原の戦い-江戸時代の幕開け

関ヶ原の戦いは、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突した天下分け目の戦いでした。

この戦いで東軍が勝利し、江戸幕府が成立しました。

✅ 関ヶ原の戦いでは、美濃(岐阜県)関ヶ原での本戦が有名ですが、全国各地で地方の大名たちも東軍と西軍に分かれて戦っていました。例えば、東北地方では西軍の上杉景勝と東軍の最上義光と伊達政宗が戦い、九州地方では東軍の黒田如水が大友義統率いる西軍と戦いました。

✅ 「北の関ヶ原」と呼ばれる長谷堂城の戦いは、上杉景勝率いる西軍と最上義光率いる東軍が戦ったもので、最終的には西軍が敗北しました。この戦いでは、上杉軍が長谷堂城を攻めましたが、天然の要害であるこの城は攻めにくく、また最上軍の援軍も駆けつけたため、上杉軍は撤退を余儀なくされました。

✅ 「南の関ヶ原」と呼ばれる石垣原の戦いは、黒田如水率いる東軍が大友義統率いる西軍と戦ったもので、最終的には東軍が勝利しました。この戦いでは、西軍は大友勢が善戦しましたが、黒田如水の巧みな采配がものを言い、東軍が勝利しました。その後、加藤清正が肥後の西軍諸城を攻略し、九州の西軍は壊滅しました。

さらに読む ⇒城びと - お城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/519関ヶ原の戦いは、慶長5年(1600年)に美濃国関ヶ原(現在の岐阜県関ケ原町)で行われた合戦で、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突しました。

この戦いで東軍が勝利し、徳川家康が天下統一を果たしました。

1600年の関ヶ原の戦いは、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が戦った決戦で、江戸時代の幕開けに重要な役割を果たしました。

東軍には福島正則、黒田長政、藤堂高虎、細川忠興などの武将が参加し、西軍には毛利輝元、宇喜多秀家、島津義弘などが参加しました。

戦いは東軍の勝利に終わり、徳川家康が江戸幕府を開府し、江戸時代が始まりました。

関ヶ原の戦いは、戦国時代の終焉と江戸時代の始まりを象徴する戦いとなり、日本の歴史に大きな影響を与えました。

わし、どっちの軍に味方したろかなー?わしは西軍につくっちゃ!

戦国時代の終焉と江戸時代の幕開け

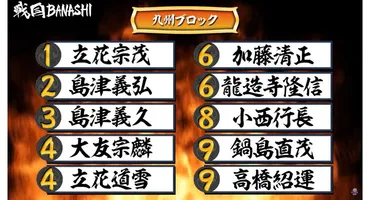

沼尻の合戦は、北条氏と北関東の領主連合軍が衝突した激戦でした。

この戦いで北条氏が勝利しましたが、その後豊臣秀吉の天下統一が進み、北条氏も滅亡しました。

✅ 天正12年(1584年)に下野国南部沼尻で衝突した沼尻の合戦では、北条氏と北関東の領主連合軍が激突し、北条氏が勝利した。この勝利により、北条氏の関東覇権は確固たるものとなったかに見えた。

✅ しかし、この頃の日本は天下統一へと向かう機運が高まっており、北条氏の関東覇権という夢は長くは続かなかった。織田信長の死後、豊臣秀吉が台頭し、各地の大名らを次々と従えていったのである。

✅ 秀吉は東国政策として、佐野領を北条領国化し、徳川家康の立場を弱めた。また、「惣無事令」を発布して私戦を禁止し、豊臣政権への恭順を迫った。北条氏はこのような情勢の中で、秀吉との和平交渉を模索したが、最終的には開戦となり、小田原征伐で滅亡した。

さらに読む ⇒ 株式会社 吉川弘文館出典/画像元: https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b383073.html沼尻の合戦は、天正12年(1584年)に下野国沼尻(現在の栃木県那須烏山市)で行われた合戦で、北条氏と北関東の領主連合軍が激突しました。

この戦いで北条氏が勝利しましたが、その後豊臣秀吉の小田原征伐によって北条氏は滅亡しました。

戦国時代は、日本の歴史の中でも特に動乱の時代でしたが、その後の江戸時代の基礎を築きました。

室町幕府の衰退と戦国大名の興隆、名将たちの激戦、寺院勢力の影響力、そして関ヶ原の戦いでの江戸幕府の成立など、戦国時代は日本史において重要な時代です。

戦国時代は、日本の政治、経済、社会、文化に大きな変革をもたらし、江戸時代の平和と繁栄の時代への道を開きました。

わしは沼尻の合戦で敵の大将を討ち取ったんじゃ!わしは真田幸村じゃ!

戦国時代は、日本の歴史の中でも特に激動の時代でした。

天下統一をめぐる戦いや、名将たちの活躍、寺院勢力の影響など、さまざまな要素が絡み合った複雑な時代でした。

💡 戦国時代を経て、江戸時代という平和で安定した時代が到来しました。江戸時代は、徳川家康が江戸に幕府を開いた1603年から、1868年の明治維新までの約260年間続きました。

💡 戦国時代の戦乱を経て、江戸時代は平和で安定した時代となりました。徳川幕府は、全国統一と平和維持に努め、参勤交代や鎖国などの政策を実施しました。

💡 戦国時代は、日本の歴史を語る上で欠かせない重要な時代です。この時代を経て、日本は江戸時代という新たな時代へと突入し、近代化への道へと進んでいきました。