エレベーターの仕組みって?安全対策とは!?

💡 エレベーターの仕組みについて解説します。

💡 エレベーターの安全対策について解説します。

💡 エレベーターの利用方法について解説します。

それでは、第一章、エレベーターの仕組みと安全対策について解説して行きます。

エレベーターの仕組みと安全対策

エレベーターには様々な種類があるんですね。

✅ エレベーターは「ロープ式」と「油圧式」の2種類があり、それぞれ異なる仕組みで昇降しています。 ロープ式はさらに「トランクション式」と「巻胴式」に分類され、トランクション式には機械室ありと機械室なしのタイプがあります。 油圧式は「直接式」「間接式」「パンタグラフ式」に分類されます。

✅ 近年注目されている「リニアモーター式」は、回転運動を直線運動に変換することでスムーズな昇降を実現する技術です。 機械室や巻上機が不要となり、省スペース化が期待されています。

✅ エレベーターは安全かつスムーズに人や荷物を運ぶために、さまざまな仕組みが採用されています。 ロープ式、油圧式、リニアモーター式など、それぞれの特性を生かして活用されています。

さらに読む ⇒まてはんナビ | マテハン情報サイト出典/画像元: https://matehan.jp/elevator/liftingmechanism/安全対策も充実していて安心ですね。

エレベーターには、ロープ式、油圧式、リニアモーター式などの駆動方式があり、それぞれ昇降の仕組みが異なります。

ロープ式は日本で多く採用されており、トラクション式と巻胴式があります。

油圧式は電動ポンプで油圧を制御して昇降させ、直接式、間接式、パンタグラフ式に分類できます。

リニアモーター式はリニアモーターを利用して昇降します。

また、閉扉確認、インターロックスイッチ、調速機、行き過ぎ検知、非常止め装置、衝撃緩衝器、過荷重検知などの安全機能が備わっており、非常時には非常用エレベーターが稼働します。

エレベーターの法定耐用年数は13年、計画耐用年数は20年です。

なるほど、エレベーターって奥が深いんやね!

エレベーターにまつわる豆知識

エレベーターには色々な豆知識があるんですね。

公開日:2023/01/13

✅ エレベーター内にある鏡は、車椅子利用者がエレベーターに乗り降りする際に、正面を向いたまま安全に降りられるように設置されています。

✅ エレベーター内にある鍵の掛かった扉は「エレベーター内トランクルーム」と呼ばれ、消防隊員がストレッチャーで患者を搬送したり、亡くなった遺体を横たえたまま搬送したりするために使用されます。

✅ エレベーター扉の「遮煙性能」は、火災時に煙がエレベーターシャフト内を通して他の階に広がるのを防ぐための構造です。防火戸や防火防煙シャッターなどの防火設備を設置することで、遮煙性能が確保されます。

さらに読む ⇒もっとわくわくマンションライフ|マンションライフのお役立ち情報出典/画像元: https://anabuki-m.jp/%E3%83%93%E3%83%AB%E7%AE%A1%E7%90%86/47024/なるほど、知らなかったことがたくさんありました。

エレベーターの乗り場やカゴ室には、キーを隙間落とした時の対処法、閉まりかけるドアが開く仕組み、ボタンの突起や非接触操作、操作盤の鏡、カゴ室の壁のマット、非常ボタンの機能、荷物から壁を守るマット、トランクスペースの存在などの豆知識があります。

そうよ、おばあちゃんは昔、人力でエレベーターを動かしてたのよ!

エレベーターの故障と対策

エレベーターの故障は怖いですね。

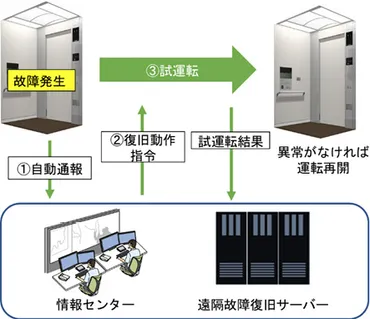

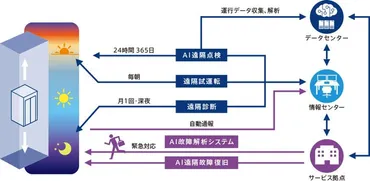

✅ 現代社会において、エレベーターは社会インフラとしての役割を担っており、安全性、快適性、稼働率の向上が求められています。

✅ 保守点検業者にとって、従来の現地訪問による点検に加え、情報通信技術を活用した自動点検や遠隔診断機能が重要になってきており、当社ではこれらの技術を導入することで社会のニーズに応えています。

✅ 遠隔点検システムの導入により、現地作業の代替、停止時間の削減、メンテナンス品質向上、故障発生時の早期リカバリ機能の実現など、エレベーターの効率的な運用と安全性の向上が可能になりました。

さらに読む ⇒ 一般社団法人 日本機械学会出典/画像元: https://www.jsme.or.jp/kaisi/1238-30/遠隔診断システムは、とても便利な技術ですね。

エレベーターが停止する原因には、地震、災害による停電、設備故障などがあり、万が一停止した場合の事前対策として、備蓄ボックスの設置、防災訓練の実施、日頃のメンテナンスが重要です。

定期的なメンテナンスでは、扉、ドアセーフティーシュー、操作盤、昇降中の音や振動などの異常の有無を確認します。

また、異常音が発生していないか、扉の開閉がスムーズに行えるかを確認します。

故障を防ぐには、定期メンテナンスや異常時の緊急メンテナンスが重要です。

また、老朽化したエレベーターは修繕・改修が必要となります。

まじ!?

エレベーターの安全基準の変遷

エレベーターの安全基準は、時代と共に進化しているんですね。

公開日:2021/06/17

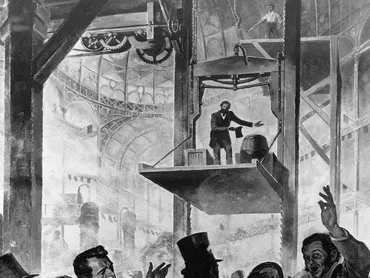

✅ エレベーターの歴史は、安全性向上のための技術革新の歴史であり、古代ギリシャやローマ時代から現代に至るまで、落下防止装置や安全基準の強化が進められてきた。

✅ 1998年以降、エレベーターの安全基準は仕様規定から性能規定へと大きく変化し、2005年の千葉県北西部地震や2006年のシンドラーエレベータ(株)の事故を受けて2009年に改正された。

✅ 2009年の改正では、戸開走行保護装置の設置義務付けなど、安全基準が強化され、エレベーターの安全性に対する意識が高まった。

さらに読む ⇒ マンションに住む人のためのブログ出典/画像元: https://taclover.com/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D/安全基準が厳しくなるのは、良いことですね。

エレベーターの安全基準は、技術の進歩や事故を教訓に改正されてきました。

1853年にエリシャ・オーチスが落下防止装置を発明して以来、安全装置の設置が義務付けられ、2009年には戸開走行保護装置と地震時管制運転装置が追加されました。

2011年の東日本大震災では釣合おもりの落下事故が発生したため、2014年に釣合おもりの脱落防止構造が強化されました。

そうなんだ、知らんかった。

エレベーターの緊急対応と利用上の注意

エレベーターの緊急対応は、万が一に備えて重要ですね。

✅ 遠隔監視システムは、エレベーターの運行状況や緊急停止、故障などを常に監視し、自動で通報や遠隔での復旧などを行うことで、利用者や管理者の安心と安全に貢献するシステムです。

✅ 遠隔監視システムは、緊急停止や故障発生時の迅速な対応以外にも、リモート点検や運行データの解析による効率的なメンテナンス、災害時の緊急停止からの迅速な復旧など、多岐にわたるメリットを提供します。

✅ 遠隔監視システムは、エレベーターの安全性を高め、快適な利用環境を提供するだけでなく、管理業務の効率化にも貢献し、ビル管理の総合的なコスト削減にも繋がる重要なシステムです。

さらに読む ⇒三菱電機ビルソリューションズ:ビル設備 メンテナンス・リニューアル・設備運営管理出典/画像元: https://www.meltec.co.jp/useful/technology/1200236_1625.html遠隔監視システムは、安心安全に貢献するシステムですね。

エレベーターには24時間365日の故障対応体制や遠隔監視装置が備わっています。

また、安全に利用するために、正しい乗り方、日常点検、清掃が不可欠です。

エスカレーターの誤った利用にも注意が必要です。

おばあちゃんは、エレベーターに乗ったことがないのよ。

エレベーターは、安全に利用できるよう、常に技術革新が続けられています。

💡 エレベーターの仕組みには、ロープ式、油圧式、リニアモーター式などがあります。

💡 エレベーターには、安全対策として、様々な装置が備わっています。

💡 エレベーターは、社会インフラとして、安全に利用することが重要です。