自治会役員の選出方法って、一体どうなってるの?問題点と解決策を徹底解説!!

💡 自治会役員の選出方法には、様々な種類が存在する。

💡 それぞれの方法には、メリットとデメリットがある。

💡 地域の実情に合わせて、適切な選出方法を選ぶことが重要である。

それでは、最初のテーマに移りましょう。

自治会役員の選出方法に関する問題点と解決策

自治会役員の選出方法について、詳しく解説していきます。

✅ 自治会長・町内会長の選出方法は地域や自治会によって様々ですが、記事では「順番に回ってくる」「くじ引き」「希望者から選出」「懇願」といった方法が紹介されています。

✅ 特に、記事の筆者の自治会では、従来はブロックごとの輪番制で会長が決まっていましたが、近年は輪番制が崩れ、希望者から選出されるようになっています。

✅ しかし、会長を引き受ける人が少なく、筆者は来年も会長を引き受ける可能性が高い状況です。

さらに読む ⇒なるほど、実際に経験されているんですね。大変な思いをされていると思います。

自治会役員の選出方法として、くじ引きは一見公平で平等に見えますが、実際には多くの問題点を孕んでいます。スキルや能力の不均衡、責任の適切な分担の困難さ、モチベーションの低下、新鮮なアイデアや視点を生み出しにくいなど、組織運営や地域活性化に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、個人の能力や経験、リーダーシップ、モチベーションなどを考慮した上で、適切な選出方法を見直す必要があります。具体的には、教育・トレーニングプログラムの提供、ペアリングやメンタリングプログラムの導入、役割・責任の明確化、チームワークと協力の促進、積極的な参加の働きかけ、選出方法の多様化、任期制の導入、評価制度の導入などが有効な手段となります。自治会役員は、地域住民の生活を支え、地域活性化に重要な役割を担う存在です。適切な役員を選出することで、より良い自治会運営を実現し、地域住民の生活の質を高めることができるでしょう。

うわぁ、まじ?私、くじ引きで会長になったことあるけど、めっちゃ嫌やったわ。

そうやねー、くじ引きは確かに公平っちゃ公平やけど、能力とか関係なく選んでしまうけん、ちょっと問題あるよね。

若いもんには分からんやろ、昔は、会長は村のリーダーみたいなもんやったんやで。

くじ引きに参加しない問題に対する解決策

くじ引き以外にも、色々な方法があるんですね。

公開日:2024/04/01

✅ 町内会役員の選出方法として、持ち回り制、くじ引き、推薦制の3つの方法が紹介されています。それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、町内会に最適な方法を選ぶことが重要です。

✅ 町内会役員の選出時に不参加者がいる場合、事前に欠席を知らせた場合に自動的に役員となる仕組みを導入したり、参加者で話し合い、代替案を検討したりするなどの対処方法が有効です。

✅ 町内会役員を拒否する人がいる場合、個別に話し合って理由を理解し、可能な限り対応策を検討することが重要です。役員の負担軽減や役割分担の見直し、代替案の提案など、柔軟な対応が必要です。

さらに読む ⇒確かに、不参加者がいると、選出方法を考え直す必要がありますね。

自治会役員選出において、くじ引きに参加しない人がいるという問題は、透明性向上とルールの明確化、推薦による役員選出プロセスの導入、参加意欲向上のための方法などによって解決できます。透明性向上とルールの明確化では、役員選出ルールを明確化し、選出プロセスを透明にすることで参加者の不信感を減らし、公平性と公正性を高めます。具体的には、くじ引きに参加しない者は役員になれない、くじ引きの参加は義務化するといったルール設定、選出方法や結果の公表、選出プロセスに関する情報の提供などが挙げられます。推薦による役員選出プロセスでは、前任役員が経験や能力に基づいて適任者を推薦することで、候補者の資質や意欲を評価し、適切な人材を選出します。推薦基準を明確化し、推薦プロセスを透明にすることで、選出の公正性と信頼性を高めることができます。参加意欲向上のための方法としては、役員候補者の負担軽減、サポート体制の充実、研修プログラムの提供、ボランティア的な役員活動の導入などがあります。これらの施策を通して、役員活動への参加意欲を高め、より多くの住民が積極的に参加できる環境を整備することが重要です。

えー、まじ?そんな人おるん?なんで参加せんの?

いや、別にいいじゃん。みんなが無理やり参加せんでも。

若いもんは、面倒くさがりやから、そんなもんよ。

順番制・持ち回りによる役員選出の問題点と解決策

順番制や持ち回り制は、確かに楽っちゃ楽だけど、問題もあるんですね。

公開日:2023/03/21

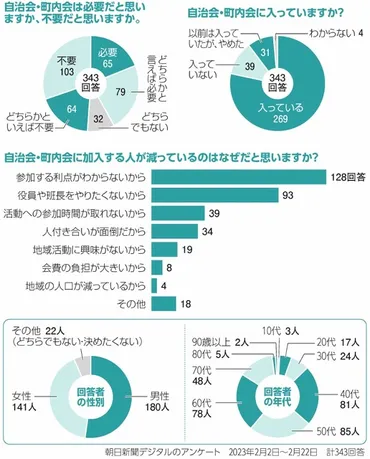

✅ 自治会活動の役員負担が一部の人に集中し、不公平感を感じている人がいる。

✅ 役員の仕事内容や会費の使途が不透明で、活動に参加しにくいと感じている人もいる。

✅ 高齢者の見守りなど、地域社会にとって重要な役割を担う自治会だが、参加者や活動内容の課題が浮き彫りになっている。

さらに読む ⇒確かに、負担が偏ってしまうのは、問題ですよね。

順番制・持ち回りによる自治会や町内会役員の決め方には、能力の不均衡、役割の不均衡、新鮮なアイデアや視点の欠如といった問題点があります。能力の不均衡を解消するには、能力に基づく評価基準を導入し、適性に基づく選考プロセスを設けることが重要です。役割の不均衡を解消するには、役割の柔軟性、役割のローテーション、メンターシッププログラムの実施など、柔軟な対応が必要です。新鮮なアイデアや視点の欠如を解消するには、副役員の積極的な参加を促し、役員候補の公募や選考プロセスを導入し、役員の任期制限を設けることが有効です。これらの問題点を解決することで、自治会や町内会はより公平かつ能力主義的な組織運営を実現し、組織のダイナミズムや成果を向上させることができます。

順番制とかマジめんどくさい!誰かがずっとやってて、他の人は楽して、なんか腹立つわ!

別にいいじゃん、みんな順番にやれば。

昔は、順番に回ってたけど、みんな喜んでやってたわよ。

自治会役員選びにおける課題と対策

自治会役員選びは、地域によって様々な課題があるんですね。

公開日:2024/05/10

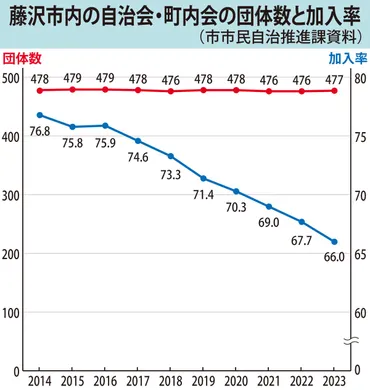

✅ 藤沢市では、自治会・町内会の加入率が減少傾向にあり、役員の負担増加が大きな原因となっている。

✅ 市では、加入率向上に向けた対策として、電子回覧板の導入や民間人材の活用などに取り組んでいる。

✅ 電子回覧板は、従来の紙による回覧板と同時に、スマートフォンなどへの情報提供を行うもので、民間人材は、自治会への参画促進などのアドバイスを行う。

さらに読む ⇒なるほど、様々な対策がとられているんですね。

自治会役員選びにおける課題として、負担の重さによるなり手不足、押し付け合い、くじ引きでの選出などが挙げられます。この状況を変えるためには、役員の負担軽減、選考方法の見直し、会員の意識改革が必要です。会長の役割は重要ですが、負担も大きいため、女性会長が少ない現状があります。輪番制は、新しい人が体験を積む機会を与え、担い手を増やす効果がありますが、固定メンバー化を防ぐために、任期や選考方法などの工夫が必要です。情報共有のツールとしては、Facebookのグループ機能が有効で、個人情報の保護と連絡漏れ防止に役立ちます。役員選考では、事前に選考方法や過程を公開し、透明性を高めることが重要です。役員はボランティアであり、誰かに強制することはできません。なり手不足の場合は、業務を見直し、役員数を減らすことも検討すべきです。役員の選出方法としては、選挙、推薦、抽選、輪番制など、地域の実情に合わせた方法を採用することが重要です。任期については、1年または2年など、それぞれの地域で適切な期間を設定する必要があります。役員の負担軽減には、任期を1年とする、会長や三役経験者を次年度も役員として残す、任期が2年の場合は役員の半分を交代するなど、様々な工夫が考えられます。

えー、まじ?そんな大変なん?うち、町内会とか、あんまり関係ないし。

そうやねー、みんなが協力して、良い町内会にしていきたいよね。

昔は、町内会って、みんな仲良くて、楽しいとこやったんやけどなぁ。

町内会役員選出方法に関する実践的なアドバイス

具体的な例として、美晴台自治会での取り組みを紹介していただきました。

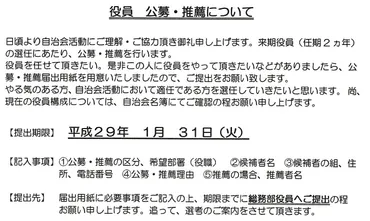

✅ 美晴台自治会は、来期の役員選任において、公募・推薦制度を導入しました。

✅ 役員を希望する方は、公募・推薦届出用紙に必要事項を記入し、1月31日までに総務部役員へ提出してください。

✅ 届出用紙は、ブログから印刷するか、回覧物で配布されています。

さらに読む ⇒公募・推薦制度を導入することで、より多くの住民が参加しやすくなると思います。

この記事は、町内会役員の選出方法に関する悩みを解消するための実践的なアドバイスを提供します。持ち回り制、くじ引き、推薦制という3つの一般的な方法とそのメリット・デメリットを比較し、どの方法がそれぞれの町内会に最適か考察します。さらに、役員選出時に不参加の住民がいる場合の対処法についても解説しています。事前に欠席を知らされた場合、自動的に役員となるよう伝える方法や、会合後に欠席者に役員就任の意思を確認する方法など、具体的な解決策が示されています。また、役員選出拒否者がいる場合の対応策として、同意を得られるまでの具体的な手順、拒否者の意見を聞き取るための方法、代替案の提案などを紹介しています。最後に、役員選出の際のポイントとして、住民参加を促すための工夫や、透明性と公平性を保つための取り組み、役員負担軽減の重要性を強調しています。町内会役員の選出は難しい問題で、誰もやりたがらないため、選出方法で揉めることが多いです。順番制が多いですが、負担が大きいため、断りづらいという問題があります。推薦制、投票、くじ引きなどの方法もありますが、事前にルールを決めておくことが重要です。役職には会長、副会長、会計、書記、監査などがあり、負担の少ない役職を選ぶこともできます。トラブルを防ぐために、選出方法を明確化し、任期や仕事内容の引き継ぎなどを取り決めておくことが大切です。

えー、公募とか?みんな、そんなんやりたがらんやろ?

いや、別にいいじゃん。やりたい人がやればいいじゃん。

昔は、みんな、町内会のために、喜んで働いてたわよ。

この記事では、自治会役員の選出方法に関する様々な問題点と解決策について解説しました。

💡 自治会役員の選出方法は、地域によって異なる。

💡 それぞれの方法には、メリットとデメリットがある。

💡 地域の実情に合わせて、適切な選出方法を選ぶことが重要である。