父親の葬儀、実際はどうすればいいの?葬儀の基礎知識とは!?

💡 父親が亡くなった際の葬儀の流れを解説します。

💡 喪主の決め方について、具体的な例を交えて説明します。

💡 香典のマナーや葬儀費用の負担について詳しく解説します。

それでは、最初の章に移りましょう。

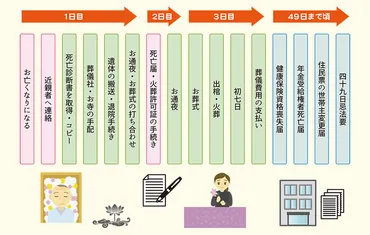

葬儀の流れ

まずは、亡くなった後の手続きから説明させていただきます。

✅ 亡くなった後の手続きとして、死亡診断書を取得し、葬儀社を決めることが重要です。死亡診断書は病院やかかりつけ医から取得し、葬儀社は親身に相談に乗ってくれる地元の葬儀社を選ぶのがおすすめです。

✅ 葬儀社が決まったら、ご遺体の搬送、お通夜・お葬式の打ち合わせを行い、死亡届と火葬許可証の手続きを行います。これらの手続きは葬儀社に代行してもらうのが一般的です。

✅ お通夜・お葬式の後は、火葬を行い、遺骨を拾い上げて骨壺に収めます。その後、初七日法要を行うのが一般的です。初七日法要は地域によって葬儀と同じ日に行う場合と、火葬後に行う場合があるので、事前に葬儀社の担当者と確認しましょう。

さらに読む ⇒ 燕三条のおくやみ情報サイト「縁をむすぶ」出典/画像元: https://www.en-wo-musubu.jp/flow/改めて、父親が亡くなった場合の手続きを整理すると、多くのことが葬儀社に依頼できることが分かりますね。

父親が亡くなった場合、まず病院から死亡診断書を取得し、葬儀社に連絡して遺体を引き取ってもらうことから葬儀の手続きが始まります。

その後、葬儀社の担当者と葬儀について打ち合わせを行い、喪主や世話役などの役割を決め、遺族の職場や学校への連絡、供花、供物、精進落としの手配を行います。

遺体の納棺では、故人の好きだったものを一緒に棺に入れることもできます。

通夜は葬儀社が進行し、喪主や遺族は着席して弔問客や僧侶への挨拶を行います。

通夜が終わると、通夜ぶるまいがあり、故人と親しかった方々に参加をお願いします。

葬儀当日には、喪主や遺族は葬儀開始の1時間前に会場に到着し、葬儀社と段取りの最終確認を行います。

葬儀が閉式した後、故人との別れを告げ、棺に蓋をして出棺となります。

その後、火葬場での火葬、お骨上げ、初七日法要、精進落としが行われます。

そうやね、なかなか大変そうやけど、葬儀社がサポートしてくれるんやから安心できるね。

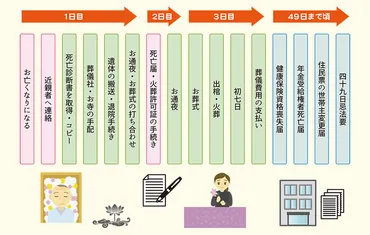

喪主について

続いて、喪主について詳しく見ていきましょう。

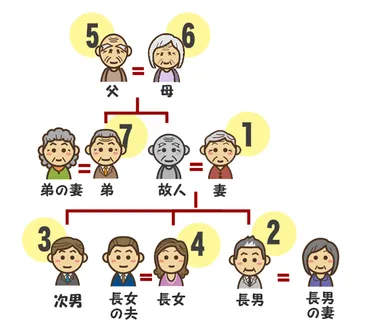

✅ この記事は、故人が亡くなった際の喪主の決め方について、続柄順位を基に解説しています。

✅ 地域や時代によって違いがあること、遺言やエンディングノートで指定があればそれに従うこと、具体的な家族構成の例を挙げて説明していることを説明しています。

✅ 特に、配偶者が優先されること、配偶者が喪主を務めることが難しい場合は長男が務めることが多いこと、地域によっては長男が優先される場合もあることを詳しく解説しています。

さらに読む ⇒喪主ログ - 葬儀社選び・葬儀挨拶・四十九日、喪主のやることは出典/画像元: https://www.mosyu.net/kimekata.html配偶者が優先されるというのは、多くの家庭で納得できる考え方ですね。

父親の葬儀の喪主は、通常は配偶者である母親が務めます。

母親ができない場合は、長男が務め、長男もできない場合は次男、三男と続きます。

男兄弟がいない場合は、長女が務め、長女もできない場合は次女、三女となります。

配偶者や子供、親などが喪主を務められない場合は、父親の兄弟姉妹が務めることもあります。

喪主の決め方は、家族の事情によって異なる場合があります。

高齢の母親が喪主を務められない場合、長男が喪主となることが多いです。

また、事業を継いだ次男が喪主を務めるケースもあります。

父親が生前に喪主を誰にして欲しいかという遺言を残している場合もありますので、可能な限り故人の意向を尊重しましょう。

あら、昔は長男が当たり前だったのよ。今は違うのかしら?

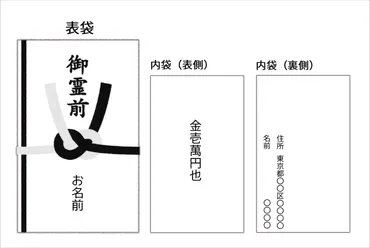

香典について

次に、香典について説明します。

✅ 家族葬では香典の辞退が多いですが、特に案内がない場合は相応の金額を包むのがマナーです。事前に喪主に確認するのがベストですが、連絡が取れない場合は、葬儀社に確認するか、香典を用意して参列し、辞退された場合はその意向に従うのが良いでしょう。

✅ 家族葬の香典相場は一般葬と変わりませんが、故人に近い親族などの参列が主なので、一人当たりの金額は一般葬よりも高めになる傾向があります。親族は場合により多めに包むこともありますが、地域慣習に従うのが無難です。

✅ 家族葬であっても、香典袋の書き方は一般葬と変わりません。水引は高額でなければ印刷されたものでも問題ありません。薄墨の筆記具を使って、表書き、名前、住所、金額などを丁寧に書くのが基本です。

さらに読む ⇒【CM放映中】家族葬なら明朗会計のよりそうお葬式出典/画像元: https://www.yoriso.com/sogi/article/kazokuso-koden/家族葬の場合、香典の金額は難しいですね。

事前に確認するのが一番ですが、難しい場合は葬儀社に相談するのが良いでしょう。

父親の葬儀では、喪主とその家族以外の子供は香典を出すのが一般的です。

喪主家族は、自分たちの葬儀であるため香典は出さないことが一般的です。

家族葬やったら、香典は少なめでいいんかな?

葬儀費用について

葬儀費用について解説します。

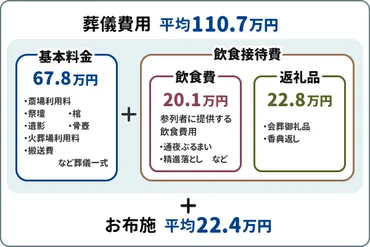

✅ この記事では、葬儀費用の平均相場が110.7万円であること、その内訳が基本料金、飲食費、返礼品であることを説明しています。

✅ また、葬儀の種類別に見ると、一般葬>家族葬>一日葬>直葬・火葬式の順に費用が高くなる傾向にあることを解説しています。

✅ さらに、近年の葬儀費用は、家族葬の増加などにより、減少傾向にあることも付け加えています。

さらに読む ⇒ 三菱UFJ銀行出典/画像元: https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0059.html葬儀費用は、形式によって大きく変わるんですね。

家族葬は、一般葬よりも費用を抑えられるのは魅力的です。

葬儀費用は、葬儀の形式や内容によって大きく異なります。

一般葬は平均161.9万円、家族葬や一日葬は規模が小さくなるため一般葬よりも費用が安く済む傾向があります。

直葬は最も簡素な葬儀で、費用も最も安価です。

葬儀費用は大きく分けて「葬儀用品一式の費用」「飲食接待費用」「お布施」の3つに分けられます。

葬儀用品一式の費用は、祭壇、棺、骨壷など、葬儀に必要な物品やサービスにかかる費用で、平均112万円です。

飲食接待費用は、通夜振る舞い、火葬場での軽食、火葬後の会食などの費用で、平均12万円です。

お布施は宗教者へのお礼で、明確な金額は決まっておらず寺院によって異なります。

平均43万円です。

葬儀費用は、葬儀会社や葬儀会場によっても異なります。

また、故人や喪主の希望によってオプション費用がかかる場合もあります。

葬儀費用は、事前にしっかりと見積もりを取り、内容を確認することが重要です。

そうやね、葬儀費用は結構かかるけん、事前に調べておいた方がいいね。

葬儀費用の負担について

最後に、葬儀費用の負担について説明します。

公開日:2024/08/29

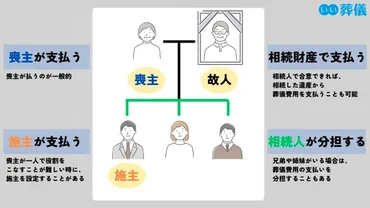

✅ 葬儀費用は通常、喪主が負担しますが、相続人が分担したり、遺産で支払ったり、施主が支払うこともあります。

✅ 葬儀費用の内訳は、葬祭費用、飲食接待費、宗教者への費用などになります。

✅ 葬儀費用を支払う前に、遺言や保険の加入状況を確認することが重要です。

さらに読む ⇒葬儀・葬式・家族葬なら「いい葬儀」日本最大級の葬儀相談・依頼サイト出典/画像元: https://www.e-sogi.com/guide/24985/葬儀費用の負担は、故人の意向や家族の状況によって異なるので、事前に確認しておくと良いですね。

葬儀費用は、一般的には故人の配偶者や子供などが負担します。

しかし、近年では故人が生前に費用を積み立てておく「葬儀保険」や、家族で費用を分担するケースも増えています。

葬儀費用を抑えるためのポイントとしては、葬儀の規模を小さくしたり、葬儀社との交渉で不要なサービスを省いたり、自宅で葬儀を行うなどの方法があります。

また、故人が生前に葬儀保険に加入していた場合は、保険金で葬儀費用の一部を賄うことができます。

家族で費用を分担することで、負担を軽減することも可能です。

あら、昔は、葬儀費用は親戚みんなで出し合ったのよ。今は、どうかしら?

今回の記事では、父親の葬儀に関する基本的な情報を解説しました。

💡 葬儀の流れを理解し、必要な手続きをスムーズに行うことができます。

💡 喪主の決め方や香典のマナー、葬儀費用の負担など、重要なポイントを押さえましょう。

💡 家族葬など、様々な葬儀形式があることを理解し、故人の意向を尊重した葬儀を行うことが大切です。