認知症と診断されたら?家族が知っておくべきこと認知症ケアの基本とは!?

💡 認知症とは、脳の病気によって記憶や思考、判断などが障害される状態です。

💡 認知症には様々な種類があり、症状も人それぞれです。

💡 認知症の進行度合いによっても、必要なケアは異なります。

それでは、第一章、認知症とは?その症状とケアの基本について詳しく解説して行きます。

認知症とは?その症状とケアの基本

認知症は、本人だけでなく家族にとっても大きな試練です。

✅ この記事は、認知症の特徴や介護における重要な原則を8つの法則にまとめたものです。

✅ 各法則は、認知症の症状、行動パターン、ケアに対する注意点などを具体的に説明し、介護者や家族が認知症の人と接する際に役立つ情報を提供しています。

✅ 特に、第5法則「感情残像の法則」と第6法則「こだわりの法則」は、認知症の人とのコミュニケーションにおいて重要なポイントとなっており、具体的な対応方法も示されています。

さらに読む ⇒介護セミナー、介護の研修なら日本通所ケア研究会・福山認知症ケア研究会出典/画像元: https://tsuusho.com/news/article/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%AE8%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%89%87%E3%83%BB1%E5%8E%9F%E5%89%87具体的な例を交えて説明していただき、とてもわかりやすかったです。

認知症とは、脳の認知機能に障害が生じ、日常生活に支障をきたす状態です。

様々な種類があり、幅広い症状が現れます。

完全な予防策や治療法がないため、誰でも発症する可能性があります。

進行すると、日常生活のあらゆる場面で介護が必要となり、本人だけでなく家族や周囲にも大きな負担となります。

認知症ケアの基本的な考え方は、尊厳の保持、心のケア、関係性の重視、継続性と専門性の重要性、権利擁護の必要性です。

認知症の理解を深めるために、「認知症をよく理解するための9大法則・1原則」を紹介します。

1. 記憶障害に関する法則 記憶障害には、直近のことが覚えられない「記銘力低下」、体験したこと全てを忘れてしまう「全体記憶の障害」、新しい記憶からどんどん忘れていく「記憶の逆行性喪失」の3種類があります。

2. 症状の出現強度に関する法則 症状の出現強度は、時間帯、状況、相手によって変化します。

3. 行動の目的に関する法則 認知症の方の行動には、必ず目的や理由があります。

4. 行動の周期性に関する法則 行動には、時間帯や状況によって周期性があります。

5. 行動の誘発性に関する法則 状況や環境によって行動は誘発されます。

6. 感情の不安定性に関する法則 感情が不安定で、怒りや不安、喜びなど、様々な感情が短時間で変化します。

7. 時間感覚の混乱に関する法則 時間感覚が混乱し、過去と現在、未来がごちゃ混ぜになり、時間の経過が分からなくなります。

8. 空間認識の混乱に関する法則 空間認識が混乱し、場所や方向が分からなくなります。

9. 幻覚・妄想に関する法則 実際には存在しないものが見えたり、聞いたり、信じたりする幻覚や妄想が見られます。

10. 認知症対応の原則 認知症の方への対応は、本人の気持ちを理解し、共感することが重要です。

なるほどね。認知症って色々あるんやね。怖いけど、ちゃんと理解しておきたいな。

認知症ケアの具体的な方法と家族へのアドバイス

認知症ケアは、本人を尊重することが大切です。

✅ 認知症ケアとは、認知症と診断された方の尊厳や個性を損なうことなく、その人らしい人生をまっとうできるように支えることです。

✅ 具体的な認知症ケアの方法として、安心できる環境づくり、健康管理・リハビリ、コミュニケーション・スキンシップの3つが挙げられます。

✅ 認知症ケアにおけるご家族の心構えとして、相手のペースに合わせ、失敗を責めず、尊厳を守り、環境の変化に少しずつ慣れさせ、孤独にさせないことが大切です。

さらに読む ⇒丹沢病院出典/画像元: https://www.tanzawahp.or.jp/pr/2023/12/08/5care-point/家族にとって具体的なアドバイスが満載で、とても参考になりました。

認知症ケアは、認知症と診断された方の尊厳や個性を損なうことなく、その人らしい人生をまっとうできるように支えるための支援です。

具体的な方法として、安心できる環境づくり、健康管理・リハビリ、コミュニケーション・スキンシップなどが挙げられます。

安心できる環境づくりでは、安全対策や生活動線の確保が重要です。

健康管理・リハビリでは、日々の健康観察や認知症に合わせたリハビリが大切です。

コミュニケーション・スキンシップでは、孤独にさせないためのこまめなコミュニケーションやスキンシップが重要です。

ご家族が認知症ケアに取り組む際には、相手のペースに合わせ、失敗を責めず、尊厳を守り、環境の変化に配慮し、孤独にさせないといった5つのポイントを心掛けることが大切です。

認知症の人の気持ち、わかるわよ。私も昔は、よく若い人に怒られてたわよ。

後悔のない老人ホーム選びのための8つのポイント

老人ホーム選びは、慎重に進めることが大切です。

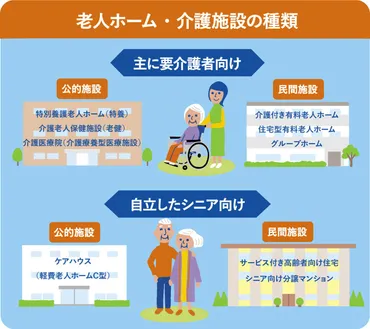

✅ この記事は、老人ホーム・介護施設の種類と特徴を、費用や入居条件などを含めて一覧で解説しています。

✅ 主な施設の種類は9種類あり、それぞれの特徴、費用、入居条件などが異なり、施設を選ぶ際に重要な要素となっています。

✅ 記事では、施設の種類、費用、入居条件などの情報に加え、入居者の特徴や施設選びのポイントなどもわかりやすく説明されており、老人ホーム・介護施設選びの参考になる内容となっています。

さらに読む ⇒老人ホームを探すならLIFULL 介護(ライフル介護)出典/画像元: https://kaigo.homes.co.jp/manual/facilities_comment/list/老人ホームの種類や費用、入居条件などが詳しく説明されていて、とても参考になりました。

老人ホーム選びは、人生の最期を迎える場所を決める重要な選択です。

後悔のない施設探しのため、8つのポイントを意識しましょう。

1. 入居者の状態とニーズ 要介護度や認知症の有無、身体機能など、入居者の状況を把握し、それに合った施設を選びましょう。

必要な介護サービス、リハビリ、医療ケアなどを確認し、入居者のニーズを満たせるか検討しましょう。

2. 施設の種類と特徴 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど、さまざまな種類があり、それぞれに特徴や入居条件が異なります。

入居者の状態やニーズに適した施設種別を選びましょう。

3. 立地とアクセス ご家族が通いやすい立地であるか、アクセスが良好かを確認しましょう。

医療機関や買い物施設へのアクセスも考慮に入れましょう。

4. 費用 月額費用だけでなく、入居一時金、医療費、オプションサービスなど、トータルでどれくらいかかるのかを確認しましょう。

金額と質を比較し、無理のない費用計画を立てましょう。

5. 介護・医療サービス体制 スタッフの人員体制、夜間の対応、在宅介護の継続性、提携する医療機関、看取りの対応など、介護・医療サービス体制を確認しましょう。

6. 認知症ケア 認知症ケアに特化した施設かどうか、対応実績や専門スタッフの配置などを確認しましょう。

7. 食事 食事内容、提供方法、アレルギー対応など、入居者の好みや健康状態に合った食事を提供しているかを確認しましょう。

8. 雰囲気と施設環境 施設の雰囲気、清潔さ、安全性などを確認しましょう。

居心地の良さ、プライバシーの保護、アクティビティの充実度なども重要です。

施設探しは、ご本人やご家族の希望を整理し、上記のポイントを参考に、複数の施設を見学して比較検討することが大切です。

老人ホームって、めっちゃ高いんでしょ?

老人ホーム探しの3つの軸:目的、立地、予算

老人ホーム選びは、目的を明確にすることが重要です。

✅ 老人ホーム選びの最初のステップは、目的、立地、予算を明確にすることです。

✅ 目的は、現在困っていることや将来的な不安を解決できる施設を見つけることです。現在の介護の必要性や将来の介護の可能性を考慮して、適切な施設を選びましょう。

✅ 立地については、入居者本人の自宅近くか家族の自宅近くかでメリットとデメリットが異なります。自宅近くは馴染みのある環境で暮らし続けられる一方、家族が会いに行きづらいというデメリットがあります。家族の自宅近くは家族が会いに行きやすい一方、入居者本人にとって馴染みのない環境になる可能性があります。

さらに読む ⇒【介護のほんね】納得できる老人ホームがすぐ見つかる|老人ホーム・介護施設の検索サイト出典/画像元: https://www.kaigonohonne.com/guide/choose-procedure/how-to-choice目的、立地、予算の3つの軸で考えるというのは、とてもわかりやすいですね。

老人ホーム探しは、目的、立地、予算の3つの軸を明確にすることから始まります。

まず、目的は、現在困っていることや将来的な不安を解決できる老人ホームを具体的にイメージすることです。

例えば、認知症、介護の負担、食事、孤独感などの問題を解決したいのか、それとも将来に備えて安心できる場所を探しているのかによって、必要な施設のタイプが変わってきます。

次に、立地は、入居を検討している本人と家族が同居しているか、近くに住んでいるか、それとも離れて暮らしているかによって決まります。

本人の自宅近くが良い場合は、馴染みのある環境で生活できるなどのメリットがありますが、家族が会いに行きづらいというデメリットもあります。

一方、家族の自宅近くが良い場合は、頻繁に会いに行けたり、緊急時にすぐに駆けつけられたりするメリットがありますが、環境の変化が大きいというデメリットがあります。

最後に、予算は、年金や貯蓄などの収入を考慮して、無理のない範囲で設定することが重要です。

施設によって料金は大きく異なるので、事前に比較検討が必要です。

老人ホーム探しは、これらの要素を総合的に考慮し、入居者本人が安心して、快適に過ごせる場所を選ぶことが大切です。

そうか、目的、立地、予算か。なるほどね。

介護費用と様々な支援制度

介護費用は、経済的な負担が大きいです。

公開日:2023/01/25

✅ この記事では、介護費用の経済的負担を軽減できる様々な補助金や助成金、制度について解説しています。

✅ 具体的には、介護保険による住宅改修費や福祉用具購入費の給付、高額介護サービス費制度や高額医療・高額介護合算療養費制度による費用払い戻し、低所得者世帯向けの介護保険負担限度額認定、特別障害者手当、介護休業給付、さらに市区町村独自の介護手当や現物支給サービスなどについて詳しく説明しています。

✅ さらに、各制度の利用条件や受給方法、注意点についても解説しており、介護費用に関する経済的な不安を抱える人にとって有益な情報が満載です。

さらに読む ⇒いえケア出典/画像元: https://care.kaigor.com/column/hojokin_joseikin/様々な支援制度があることを知り、安心しました。

介護費用は、本人の貯金と年金から支払うのが一般的です。

年金だけでは不足する場合は、家族が負担することもあります。

介護費用は、在宅介護と施設介護で大きく異なり、在宅介護の平均月額費用は約7.8万円です。

施設介護の場合は、入居する施設によって費用が大きく異なります。

介護費用を軽減するために、介護保険や高額介護サービス費、高額療養費などの制度を利用することができます。

世帯分離など、住民票を分けることで、介護サービス費や医療費の自己負担額を抑えることも可能です。

介護保険は、公的な制度と民間の商品があり、掛け金を調整することも可能です。

介護費用は高額になる可能性があるため、事前に情報収集しておくことが重要です。

また、家族間でよく話し合い、介護費用をどのように負担していくのか、明確にしておくことが大切です。

この記事は、介護が必要になった場合の家族の負担軽減を目的として、さまざまな支援制度を紹介しています。

特に、介護に必要なお金の支援制度として、介護休業給付金、家族介護慰労金、居宅介護(介護予防)住宅改修費の3つを詳しく解説しています。

介護休業給付金は、介護休業を取得した雇用保険加入者に、給与の67%が支給される制度です。

家族介護慰労金は、要介護認定を受けた家族の在宅介護をしている同居家族に、自治体から支給される慰労金です。

居宅介護(介護予防)住宅改修費は、要介護認定を受けた人の自宅の介護環境改善のために、介護保険を利用した補助金です。

これらの制度を利用することで、介護にかかる金銭的な負担を軽減し、安心して介護に取り組むことができるでしょう。

具体的な条件や手続きは、自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。

この記事は、介護に利用できる主な補助金・助成金制度について解説しています。

介護休業給付金、家族介護慰労金、居宅介護住宅改修費、福祉用具購入費、高額介護サービス費制度、高額介護合算療養費制度、医療費控除といった制度の概要と申請方法について具体的に説明しています。

これらの制度を利用することで、介護にかかる費用負担を軽減できる可能性があります。

それぞれの制度の特徴や支給要件を理解し、自身の状況に合った制度を活用することで、介護を安心して続けられるようになり、経済的な負担を減らすことができるでしょう。

介護費用は、国が払ってくれるのよ。だから、安心しなさい。

今回の記事では、認知症の基礎知識から、ケアの方法、そして老人ホーム選びについてご紹介しました。

💡 認知症は、誰でも発症する可能性のある病気です。

💡 認知症の人への接し方は、優しく丁寧に心がけることが大切です。

💡 老人ホーム選びは、入居者の状態やニーズに合った施設を選ぶことが大切です。