能登半島地震から半年、輪島市の現状は?復興への道のりは険しい!!?

能登半島地震から半年、復興は遅々として進まず。住民たちの声、課題、そして女性や障害者への支援の必要性を、現場の声と共に深く掘り下げます。

💡 能登半島地震で輪島市が被った被害と復興への取り組みについて詳しく解説します。

💡 避難所における女性と子どもの安全、そして福祉避難所の不足について問題点を指摘します。

💡 避難生活における安全確保の重要性、避難所の現状、そして被災者たちの共助と不安について考察します。

それでは、最初の章に移ります。

復興への道のり 能登半島地震から半年、輪島市の現状

輪島市の復興はなぜ遅れている?

インフラ整備遅れが原因

輪島朝市通りの復興は、地域の伝統を守り、街の活気を取り戻すために不可欠です。

✅ 輪島朝市通りが能登半島地震による大火災で約240棟が焼失し、惨状は3ヶ月経っても変わっていない。

✅ しかし、商店街関係者は、朝市通りで開かれる輪島朝市という伝統を守りたいという強い思いを持ち、復興に向けて積極的に取り組む姿勢を示している。

✅ 具体的には、市、商工会議所、朝市組合、商店街で復興計画について協議を進め、7月までにたたき台を策定することを目指している。また、被災した店舗の建て直しや、焼け落ちた街の再開発など、様々な課題を克服し、かつての活気を取り戻すべく努力を続けている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/880094半年経っても復興が進まない現状は、大変厳しい状況です。

2024年1月1日に発生した能登半島地震から半年が経過した今も、輪島市では給水活動や支援物資の配布、入浴支援などが続き、復興どころか復旧も進んでいない状況です。

住民からは「復興が進まない」「何もかもが震災直後のまま」といった不満の声が上がっています。

特に、朝市通りは火災で大きな被害を受け、焼け跡の撤去作業もようやく始まったばかりです。

また、地震前の賑わいを支えていた飲食店やホテルも、水やお風呂などのインフラ整備が遅れているため、ほとんど営業できていません。

さらに、輪島市では2000人以上の住民が避難生活を続けており、高齢化が進む一方で、若者は仕事を求めて外へ出て行ってしまうため、地域全体の将来に対する不安を感じている住民も多いです。

なぜここまで復興が進まないのか、その原因と今後の課題について、筆者は被災地の現状を詳細に報告し、復興に向けた提言を行う予定です。

えー、ほんまに大変やんな。こんなん、ほんまにショックすぎるわ。

女性と子どもの安全 避難所における性被害とプライバシー問題への懸念

令和6年地震で女性が避難所で直面する課題は?

性被害とプライバシー問題

避難所での女性や子どもの安全は、非常に重要な課題です。

公開日:2021/06/22

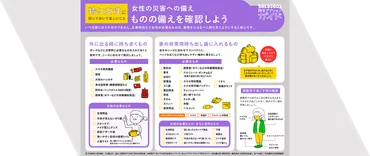

✅ TBWAHAKUHODOとFUKKO DESIGNは、男女共同参画週間にあわせて「コロナ禍でもすぐできる!女性の災害への備え」という防災アクションガイドを公開しました。

✅ このガイドは、災害時に女性が直面する生理用品や衛生面、避難所生活における性犯罪などの課題に対処するための情報を提供しています。

✅ ガイドは、女性だけではなく男性も含めて、すべての人に知ってほしい内容となっており、災害時の女性特有のニーズへの理解と対応を促すことを目的としています。

さらに読む ⇒TBWAHAKUHODO出典/画像元: https://www.tbwahakuhodo.co.jp/news/210623-news-fukko/災害時の女性への配慮は、社会全体で意識を高める必要があります。

令和6年能登半島地震で、北陸地方の住民が避難所生活を余儀なくされる中、SNSでは被災地の女性や子どもに対する性被害やプライバシー問題への懸念が広がっています。

特に注目されているのは、防災アクションガイドシリーズの「女性の災害への備え」で、生理用品、防犯ブザー、携帯トイレなど女性に必要なもの、避難所での注意点などが紹介されています。

同ガイドは、避難所での複数人行動や防犯グッズ携帯などの具体的なアドバイスに加え、男性に対しても、女性が抱えるプライバシーやケアに関する不安を理解し、互いに助け合うよう呼びかけています。

地震発生後の避難生活では、女性は性被害やプライバシー侵害のリスクにさらされるだけでなく、高齢者や子どものケアも担うことが多いことから、今回のガイドは、女性だけでなく、男性も意識すべき重要な情報を提供しています。

うっわ、まじかよ。避難所って怖いイメージしかないんだけど。

福祉避難所の不足 障害者や高齢者の避難生活の困難

能登半島地震後、輪島市で何が課題になっていますか?

福祉避難所の開設遅延

障害者や高齢者は、避難生活において特別な支援が必要です。

✅ 能登半島地震の被災地では、障害者や認知症の高齢者など、一般の避難所での生活が困難な人々の孤立化が懸念されています。

✅ これらの人のために福祉避難所の立ち上げが求められていますが、現状では進んでおらず、実態把握が急務となっています。

✅ 記事では、自閉症の息子を持つ父親や、認知症の父親を介護する女性の事例が紹介され、避難生活における困難さを具体的に示しています。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/301281福祉避難所の不足は、深刻な問題です。

2023年5月6日に発生した能登半島地震の影響で、石川県輪島市では福祉避難所が立ち上がらず、障害者や認知症の高齢者が困難な避難生活を余儀なくされています。

自閉症の長男を持つ岩崎徹也さんは、自宅が孤立状態となり、避難生活に苦慮していました。

障害者支援施設「一互一笑」は長男を受け入れ、安心して過ごせる環境を提供しました。

認知症の父親を持つ女性は、一般の避難所では徘徊やトイレ介助に苦労し、疲弊しています。

輪島市は福祉避難所を25カ所指定していますが、職員不足などにより、開設が進んでいません。

「一互一笑」は自主的に障害者や高齢者約20人を収容していますが、職員不足で対応に限界を感じています。

多くの避難者は自宅にとどまったり、車中泊を余儀なくされており、孤立化が懸念されています。

市は福祉避難所を早急に開設し、困難な状況にある避難者を受け入れる対応が必要です。

あんた、若い人は分からんやろ。昔は、お隣さんに頼るもんやったんやで。

避難生活の安全確保 防寒対策、トイレ問題、エコノミー症候群予防など

避難生活の安全対策で特に重要なことは?

防寒対策と健康管理

避難生活における安全確保は、非常に重要です。

公開日:2022/12/22

✅ 記事は、冬の深夜に発生する地震による低体温症のリスクとその対策について解説しています。

✅ 低体温症は、寒さが原因で体温が低下し、生命に危険が及ぶ状態であり、特に冬の深夜に地震が発生した場合、避難所までの移動や自宅での寒さ対策が重要となります。

✅ 低体温症を防ぐ対策として、自宅避難を推奨し、厚手衣類や使い捨てカイロ、カセットコンロなどの活用、糖分摂取の重要性、避難訓練の実施などを具体的に紹介しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQDF56BDQDFOIPE00Q.html低体温症やエコノミー症候群など、健康面へのリスクに注意が必要です。

能登半島地震の被災地では、電気や水道などのライフラインが止まり、多くの住民が避難所に身を寄せています。

愛知県立大看護学部の清水宣明教授は、避難生活における安全対策の重要性を訴え、特に寒冷地では、防寒対策が不可欠であると指摘します。

低体温症を防ぐため、毛布やタオルを徹底的に活用し、暖房器具も積極的に活用するよう呼びかけます。

また、断水によるトイレ問題では、プライバシーと安全性を確保した簡易トイレの設置も検討されるべきだと述べています。

さらに、エコノミー症候群の予防として、車中泊など長時間同じ姿勢での滞在を避け、こまめな運動と血行促進を心がける必要性を強調します。

体調面と精神面へのケアについても言及し、ストレスによる持病の悪化や精神的な落ち込みを防ぐため、周囲への相談やコミュニケーションの重要性を訴えます。

インフルエンザの流行期には、マスクやアルコール消毒液による感染防止対策も必要ですが、換気は体調を悪化させる可能性もあるため注意が必要です。

清水教授は、被災地の住民たちが安全で健康な避難生活を送れるよう、行政や支援者による迅速かつ適切な支援の重要性を訴えています。

まじ?知らんかった。冬に地震来たら、まじでやばいじゃん。

避難所の現実 劣悪な環境と被災者たちの共助と不安

能登半島地震の避難所では何が問題視されている?

環境の劣悪さ

避難所の環境整備は、被災者の人権を守る上で不可欠です。

公開日:2024/03/03

✅ 能登半島地震の被災者を受け入れた指定避難所のスペースは、自治体によって大きく異なり、国際基準を満たしていないケースが多いことが判明しました。

✅ 毎日新聞の調査によると、被災者1人あたりのスペースは自治体間で3倍近くの差があり、多くが国際基準を下回っています。

✅ 専門家からは、体育館などで雑魚寝する現状は「難民キャンプより劣悪」と批判されており、避難所のスペース確保は課題として残っています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240302/k00/00m/040/144000c避難所生活の現状は、改善されるべき点が多くあります。

能登半島地震から1週間後の輪島市町野町曽々木の避難所「ふるさと体験実習館」を取材した記事の要約です。

記事では、東日本大震災や熊本地震の被災地を取材してきた経験を持つ記者が、地震の被害の大きさ、避難所の状況、そして被災者たちの共助と不安を描いています。

避難所には60人ほどが身を寄せ、高齢者や女性は畳部屋で生活していました。

避難所では、地域住民による助け合いが見られましたが、同時に、生活再建への不安を抱える人々の姿も浮かび上がりました。

記事は、避難所の状況や被災者たちの心情、被災地での共助の強さと不安、そして震災からの復興への道のりを具体的に描写しています。

能登半島地震で避難所環境の劣悪さが問題視されている。

体育館にシートを引いただけの簡素な環境では寒さ対策やプライバシーの確保が不十分で、東日本大震災で起きた性加害などの問題が再び起こる可能性もある。

仙台弁護士会は、避難所の環境整備と宿泊施設の活用を求める談話を発表。

熊本大学法学部の岡田行雄教授は、避難所の環境整備の不足を指摘し、ヨーロッパではプライバシーが確保された環境が整備されている点を例に挙げ、日本の避難所では生活という視点が欠けていると批判している。

うっわ、ほんまに大変やんな。避難所って、まじで地獄やわ。

今回の記事では、能登半島地震の被災地における現状と課題について考察しました。

💡 輪島市では、復興に向けた取り組みが進められていますが、課題も多く残されています。

💡 避難所における女性と子どもの安全、福祉避難所の不足など、様々な問題点が浮き彫りになりました。

💡 避難生活の安全確保、環境整備、そして被災者たちの共助と不安など、様々な課題が山積しています。