男性の育休取得、ホントに増えたの?制度と現状を徹底解説!日本の育児休業制度の進化とは!?

💡 男性の育休取得促進に向けた日本の取り組みについて説明します。

💡 男性の育休取得率の現状と課題について解説します。

💡 企業における男性育休取得促進の重要性について考察します。

それでは、最初の章に移りましょう。

日本のワーク・ライフ・バランス改革

日本のワーク・ライフ・バランス改革は、男性の育休取得促進を重要な柱として進められています。

✅ 2022年9月1日に開催された「男性の育児休業取得促進シンポジウム」では、改正育児・介護休業法の解説、先進企業の事例紹介、パネルディスカッションが行われ、男性の育児休業取得促進に向けた取り組みが議論されました。

✅ シンポジウムでは、男性の育児休業取得を促進するための職場環境づくり、収入減の懸念、経営者・管理職の理解、誰が休んでも回る職場づくりの4つのテーマについて、具体的な事例や意見交換が行われました。

✅ 企業は、育児休業取得を促進するために、管理職や同僚の理解、育児休業中の収入減対策、育休取得率の公表など、多角的な取り組みを進める必要があることが示されました。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000108806.htmlシンポジウムでは、男性の育休取得に関する様々な課題と対策が議論されました。

日本のワーク・ライフ・バランスは、働き方改革と男性の育休取得促進により大きく変化しています。

長時間労働の是正、柔軟な働き方の促進、ダイバーシティの推進、育休取得の促進など、多岐にわたる施策が実施されています。

特に、2022年10月からは男性が育休を取得しやすい「産後パパ育休制度」が導入され、2023年4月からは1000人超の事業主に対して男性の育休取得状況の公表が義務付けられました。

政府は2030年までに男性の育休取得率を85%に引き上げることを目標に掲げており、男性の育休取得促進を重要な政策課題として位置付けています。

また、出産や育児による収入減の解消に向けて、出産育児一時金の増額や育休中の給付率向上などが検討されています。

これらの施策により、仕事と生活の両立を支援し、多様な生き方が選択できる社会を目指しています。

しかし、ワーク・ライフ・バランスは個人によって状況が異なるため、制度を活用して自分に合ったバランスを見つけることが重要です。

マジ!?育休とったら給料減るの?

日本の育児休業制度の進化

日本の育児休業制度は、男性の育児参画を積極的に促す方向で進化を続けています。

公開日:2022/09/30

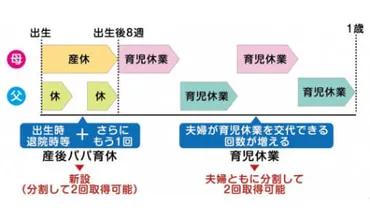

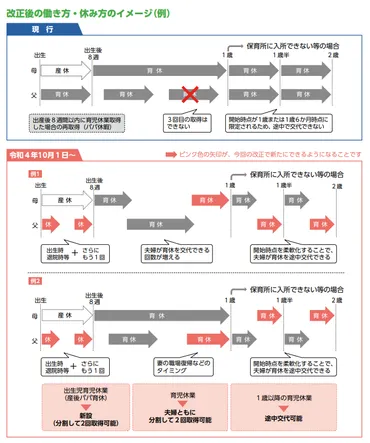

✅ 10月1日からの育児・介護休業法改正では、父親向けの「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに導入されます。

✅ 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、分割取得も可能です。また、通常の育休とは異なり、労働者が合意した範囲で就業することも可能です。

✅ 育児休業の分割取得制度は、夫婦が育児を交代で担いやすくなる制度で、1歳以降の再取得も特別な事情があれば可能になります。

さらに読む ⇒Impress Watch出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1443819.html産後パパ育休や育休の分割取得制度など、男性が育児に参加しやすくなる制度が導入されました。

日本の育児休業制度は、ユニセフの報告書「先進国の子育て支援の現状」において、父親の育児休業期間の長さから世界一と評価されています。

日本の育児休業制度は、1991年の育児・介護休業法制定以降、男性の育児参画促進を目的とした数々の改正が行われてきました。

2009年の改正では「パパ・ママ育休プラス」が創設され、父母ともに育児休業を取得した場合、子が1歳2か月まで(うち1年間まで)取得できるようになりました。

さらに、出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進するため、「パパ休暇」が導入され、妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、育児休業を再度取得できるようになりました。

2017年には、就学前の子を有する労働者が育児にも使える休暇が新設され、事業主は従業員に対して育児目的の休暇制度の措置を設けることを義務付けられました。

2021年には、「産後パパ育休」が創設され、出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが用意されました。

また、従業員数1000人超の企業は、男性の育児休業等の取得率の公表を義務付けられるようになり、父親の育児・家事分担をさらに後押しするようになっています。

これらの制度改正は、男性の育児休業取得率向上を促し、女性の継続就業を支援し、少子化対策の一環として重要な役割を担っています。

また、父親の育児への関わりは、子供のメンタルヘルスにも良い影響を与えることが研究で示唆されています。

日本の育児休業制度は、今後も社会の変化に合わせて改善されていくことが期待されます。

へぇ~、育休って分割できるんや!知らんかったわ~

男性の育休取得率の現状と課題

男性の育休取得率は着実に上昇していますが、依然として課題も多く存在します。

✅ 2022年の民間企業における男性の育休取得率は、産後パパ育休の創設もあり、過去最高の17.13%に達した。

✅ 業種別では、金融・保険業が37.28%と最も高く、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業、情報通信業、学術研究・専門・技術サービス業がそれに続く。一方で、卸売業・小売業や宿泊業・飲食サービス業では、非正規雇用者の割合が高く、育休取得率も低い。

✅ 事業所規模別では、大規模な事業所ほど育休取得率が高く、上昇幅も大きい。一方、小規模事業所では育休取得率が低く、代替要員の確保や人手不足が課題となっている。

さらに読む ⇒『日本の人事部』 - HRで会社を伸ばす出典/画像元: https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/3275/業種や事業所規模によって取得率に差があることがわかります。

2022年の民間企業における男性の育休取得率は、産後パパ育休の創設もあり、過去最高の17.13%に達しました。

16業種中13業種で取得率が上昇しており、特に医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業は前年の約2倍に増えています。

一方で、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業などでは取得率が低く、非正規雇用者の多さや周知不足が課題として挙げられます。

事業所規模別では、大規模事業所ほど取得率が高く、上昇幅も大きいですが、小規模事業所では逆に低下が見られます。

これは、大規模事業所では同僚や人事異動による代替要員の確保がしやすい一方で、小規模事業所では人手不足が育休取得の障壁となっていることを示唆しています。

政府は2025年までに男性の育休取得率を30%にする目標を掲げていますが、今後の課題として、代替要員の確保や育休取得の質の向上などが挙げられます。

中小企業に対しては、助成金や人員計画の策定支援など、大企業に対しては評価制度の見直しや取得率向上のための採用計画などが求められます。

また、育休取得が進む国家公務員男性の雇用管理上の課題など、社会全体の価値観を変えていくための継続的な取り組みが必要となります。

あらあら、若いもんは育休とって、孫の顔見せてくれるかしら?

男性育休制度の改正と産後パパ育休

産後パパ育休は、男性が積極的に育児に参加できる機会を提供する制度です。

公開日:2023/07/18

✅ 産後パパ育休は、男性が子どもの出生直後に最大4週間取得できる新しい育児休業制度で、従来のパパ休暇に代わり、令和4年10月から施行されました。

✅ 産後パパ育休は、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能で、2回まで分割取得できます。従来のパパ休暇と異なり、産後パパ育休は出生後8週間以内にまとめて申出する必要があります。

✅ 産後パパ育休を取得することで、男性が積極的に育児に関わる機会が増え、女性の雇用継続や夫婦が希望する家族像の構築に繋げることが期待されています。

さらに読む ⇒クラウドERPならProActive(プロアクティブ) - SCSK出典/画像元: https://proactive.jp/resources/columns/child-care-leave/産後パパ育休は、男性の育児参画を促進し、夫婦で子育てしやすい環境づくりに役立ちます。

2021年の育児・介護休業法改正により、男性の育児休業取得が促進され、2022年10月からは出生時育児休業(産後パパ育休)が新たに導入されました。

男性育休とは、配偶者の出産・育児のタイミングで男性が子育てのために取得する休業です。

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間取得できる制度で、男性の育休取得をより容易にしました。

2021年の改正により、男性育休の取得期間、申し出期限、分割取得の可否、休業中の就労可否などが変更されました。

また、有期雇用労働者の育児休業取得条件も緩和されました。

えー、産後パパ育休って、いつまで使えるの?

企業における男性育休取得促進の重要性

企業にとって、男性の育休取得促進は重要課題です。

✅ 岡山県では、男性従業員の育児休業取得促進を目的とした「男性育児休業取得促進奨励金」制度を7月17日から開始します。

✅ この奨励金は、男性従業員の育児休業取得期間に応じて企業に支給され、男性の育休取得を促進することで、男女が共に子育てしやすい環境づくりを目指しています。

✅ 奨励金の申請には、経営層向けのセミナー受講が必須となります。セミナーでは、男性育休取得を促進するための企業風土改革に必要なノウハウ、県内企業の取組紹介、奨励金制度の説明などが行われます。

さらに読む ⇒ 津山商工会議所出典/画像元: https://tsuyamacci-info.com/support/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91/8-22%E6%9C%A8%E3%80%80%E7%94%B7%E6%80%A7%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%8F%96%E5%BE%97%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E9%87%91%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%B4%A5%E5%B1%B1-2男性育休取得を促進することで、企業は人材の定着率向上や生産性向上を期待できます。

男性育休取得促進には、企業の積極的な取り組みが重要です。

企業は、育休取得に関する制度や情報の周知、取得しやすい環境づくり、職場復帰後のサポート体制の整備などに取り組む必要があります。

男性育休取得は、男性の育児参加を促進し、男女共同参画社会の実現に貢献するだけでなく、女性の就労継続を支援し、企業の生産性向上にもつながると期待されています。

育休とったら、会社が助成金くれるとか、マジ!?

今回の記事では、男性の育休取得に関する制度や現状、課題について解説しました。

💡 日本の育児休業制度は、男性の育休取得を促進するための様々な制度改正が行われています。

💡 産後パパ育休など、男性が育児に参加しやすい制度が新たに導入されました。

💡 男性育休取得の促進には、企業の積極的な取り組みが不可欠です。