東日本大震災から11年、復興は今どこまで進んでいるのか?被災地の現状とは!?

💡 東日本大震災の被害状況と、復興に向けた取り組みについて解説します。

💡 人口減少や被災者支援、インフラ整備などの復興状況について詳しく解説します。

💡 福島第一原発事故の影響と、今後の課題について考察します。

それでは、東日本大震災から11年が経った、被災地の現状について詳しく見ていきましょう。

未曽有の災害、東日本大震災

東日本大震災の被害は想像を絶するものでした。

被災された皆様には心よりお悔やみ申し上げます。

✅ 東日本大震災の被害は5日目にして死者3373人、行方不明者7558人に達し、死者・不明者合わせて1万人を超えました。これは1923年の関東大震災以来、戦後初めての事態です。

✅ 被災地では水、燃料、食料の不足が深刻化しており、東北地方では大地震後初めて雨が降り、気温も低下したため、被災者の健康面への影響が懸念されています。

✅ 岩手県大槌町では地震発生から92時間後に75歳の女性が救出されるなど、安否確認が進められていますが、宮城県南三陸町などでは依然として多くの行方不明者がおり、遺体収容も困難な状況です。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/v2?id=20110311earthquake_64このような未曽有の災害が再び起こらないことを願うばかりです。

2011年3月11日、マグニチュード9.0の巨大地震とそれに伴う大津波が東北地方を襲い、東日本大震災が発生しました。

この災害は、死者1万9759人、行方不明者2553人、全壊した住家被害は12万2006棟にのぼる、未曽有の被害をもたらしました。

現在も3万1438人が避難生活を送っており、その多くは関東と東北各県に住んでいます。

うわぁ、ほんまに恐ろしい。こんなん想像できひんわ。

震災からの復興 人口と被災者支援

人口減少は深刻な問題ですね。

公開日:2022/03/11

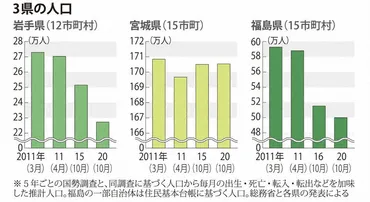

✅ 東日本大震災から11年が経過し、岩手、宮城、福島の3県では人口減少が続いている。

✅ 特に岩手と福島両県では、震災前の水準を下回り、人口減少が顕著である。

✅ これは、津波被害や原発事故による避難指示区域が影響していると考えられる。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220311/ddl/k03/040/031000c被災者支援は長期的な視点で取り組む必要があります。

震災後、被災3県は人口減少を経験しました。

岩手県と福島県では減少が続き、宮城県では減少幅が縮小しました。

特に沿岸部では、仙台市とその近郊を除き、人口減少が続いています。

被災者支援においては、避難者数は大幅に減少し、応急仮設住宅の入居戸数も減少しています。

住宅の自主再建は進み、約15万世帯で再建済みまたは再建中です。

うっわ、まじ!?こんなに減っとるんや。

復興事業の進捗 インフラ整備と住宅再建

復興事業は順調に進んでいるようですね。

✅ この記事は、4次元空間における重力波の検出について解説しています。

✅ 具体的には、重力波検出器によって観測されたシグナルの特徴、検出器の感度、そして重力波の発生源である天体について説明しています。

✅ また、重力波検出によって得られる科学的知見や今後の展望についても触れられています。

さらに読む ⇒国土交通省出典/画像元: https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h23/hakusho/h24/html/n1114000.htmlインフラ整備や住宅再建は、復興の象徴と言えるでしょう。

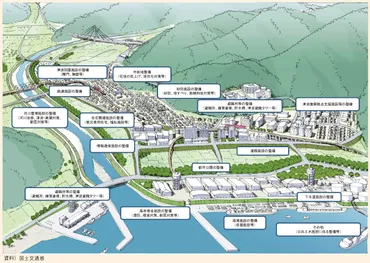

復興事業は大きく進展しています。

復興道路や復興支援道路の開通が進み、鉄道も全線で運行再開しました。

災害公営住宅や高台移転の整備もおおむね完了しています。

住まいとまちの復興は進んでいると言えるでしょう。

おー、もうこんなとこまで直っとるんか!すごいなぁ。

経済復興の歩み 産業と生業の再生

経済復興は、被災地の活性化に不可欠です。

公開日:2021/03/17

✅ 2011年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0の巨大地震とそれに伴う大津波、そして福島第一原子力発電所事故を引き起こし、沿岸部を中心に壊滅的な被害をもたらしました。死者数は災害関連死を含めて約2万人、多くの住家が全壊し、避難者はピーク時には約47万人にも達しました。

✅ 震災からの復興は着実に進んでおり、インフラ整備や住宅再建が進められています。また、被災した農業や水産業、観光業も徐々に回復傾向にあります。しかし、福島第一原発の廃炉作業は難航しており、帰還困難区域も依然として存在しています。

✅ 震災から10年が経過した現在も、被災地の復興は道半ばです。特に、福島県では原発事故の影響による帰還の遅れや、過疎化が深刻な課題となっています。今後、被災地の再生には、経済活動の活性化、雇用創出、コミュニティ再生など、多岐にわたる課題への取り組みが求められます。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00954/産業や生業の再生は、時間と努力が必要です。

産業・生業の再生においては、被災3県の域内総生産は震災直後に減少しましたが、その後は増加傾向にあります。

製造品出荷額は岩手県と宮城県で全国平均を上回る伸び率を示し、福島県も震災前の水準まで回復しています。

しかし、沿岸部では回復が遅れている地域も見られます。

中小企業では、人材の確保・育成と販路の確保・開拓が課題として挙げられています。

おー、経済も回復してきてるんやね!すごいじゃん!

福島第一原発事故 未だ続く課題

福島第一原発事故は、依然として大きな課題です。

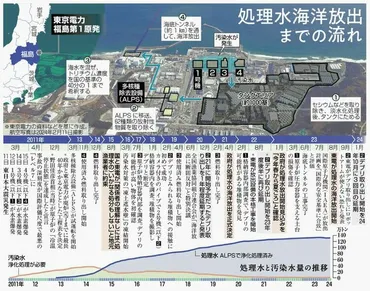

✅ 福島第一原発では、処理水の海洋放出が昨年8月に開始されたものの、溶融核燃料(デブリ)の取り出しは遅れている。

✅ デブリ取り出しは困難を極め、2号機では2027年度以降にずれ込む見通し。

✅ 除染土の最終処分は2045年の期限が迫る中、中間貯蔵施設の地元住民は不安を抱えている。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1322420処理水問題やデブリ取り出しなど、解決すべき課題は山積しています。

福島第一原発事故の影響は依然として深刻です。

原発周辺の一部地域は帰還困難地域に指定され、廃炉作業が続けられています。

政府は帰還困難地域の一部である「特定復興再生拠点区域(復興拠点)」で避難指示を解除しており、一部住民の帰還が実現しています。

しかし、帰還を望む住民は少なく、福島県からの避難者数は2万1000人、宮城県から1300人、岩手県から590人に達しています。

福島第一原発では「処理水」の海洋放出計画が進められており、地元漁業者らは強く反対しています。

また、原発事故に関連する裁判では、国の指針通りの賠償額が「過少」とする判決が確定し、東電は新たな支払い基準を公表しました。

さらに、旧経営陣に対する刑事裁判では東京高裁が3人を無罪とした一方、東電株主が旧経営陣に損害賠償を求めた訴訟では、東京地裁が約13兆円の賠償を命じる判決を出しました。

うっわ、まだこんなにも大変なんや。

東日本大震災からの復興は、まだまだ道半ばですが、被災地の皆様の努力によって着実に進んでおり、未来への希望を感じます。

💡 東日本大震災は未曽有の被害をもたらしましたが、復興は着実に進んでいます。

💡 人口減少やインフラ整備など、課題は依然として残りますが、復興に向けて努力が続けられています。

💡 福島第一原発事故の影響は深刻ですが、廃炉作業や処理水問題など、解決に向けた取り組みが進められています。