認知症検査ってどんなもの?種類や内容を徹底解説認知症の早期発見に役立つ検査とは!?

親が認知症かも…と思ったら? 検査内容から診断後の対応まで解説。不安を解消し、適切なサポートへ。

💡 認知症の検査には、神経心理検査と脳画像検査の2種類があります。

💡 神経心理検査は、簡単な質問や作業を通して認知機能を評価するものです。

💡 脳画像検査は、MRIやCTなどの画像検査で脳の状態を評価するものです。

それでは、認知症の検査について詳しく見ていきましょう。

認知症の診断と検査

認知症を疑う場合、どんな検査を受けるの?

問診、診察、神経心理検査、画像検査

認知機能評価は、早期に認知症を発見し、適切な対応をするために非常に重要です。

✅ この記事では、認知機能評価の重要性を説明し、特に長谷川式簡易知能評価スケール改訂版(HDS-R)とミニメンタルステートテスト(MMSE)の2つの評価方法について解説しています。

✅ 両評価方法の具体的な質問項目や点数による評価の違いだけでなく、実施する際の注意点として、対象者の心理状態や評価場所への配慮、さらには行動評価と併用して日常生活への影響を評価することの重要性が強調されています。

✅ 加えて、N式老年者用精神状態尺度(NMスケール)という行動観察を用いた簡易テストも紹介され、質問式評価と行動評価を組み合わせて多角的に認知機能評価を行うことの必要性が示唆されています。

さらに読む ⇒All About(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/455600/認知症の診断は、問診、診察、検査の3段階で行われ、専門医による総合的な判断が必要です。

親が認知症かもしれないと疑っている方のために、認知症の検査内容や診断後の対応について詳しく解説します。

認知症の診断は、問診、診察、検査の3段階で行われます。

問診では、本人の症状や家族の困りごとについて詳しく聞き取ります。

診察では、医師が問診内容や検査結果を総合的に判断して認知症かどうかを診断します。

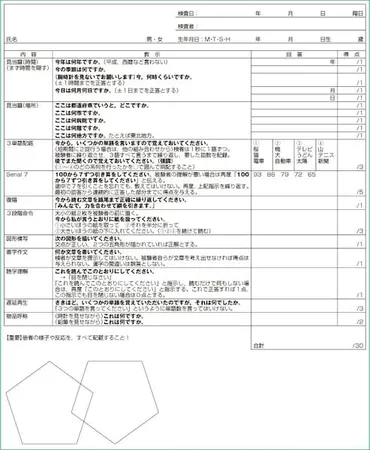

検査には神経心理検査と画像検査があり、神経心理検査では「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」、「ミニメンタルステート検査(MMSE)」など、認知機能を評価する様々な検査が行われます。

これらの検査は、簡単な質問や計算、図形の描写などを通して、認知機能の低下を調べるものです。

画像検査では、脳の構造や機能を調べることで、認知症の原因や進行具合を把握します。

認知症の診断を受けた場合、適切な治療や介護計画を立てることが重要となります。

記事では、診断後の対応として、医療機関への相談や介護サービスの利用について紹介しています。

へぇ~、認知症の検査って色々あるんやね。

認知症検査の種類と内容

認知症の疑い評価にはどんな検査がある?

神経心理検査と脳画像検査

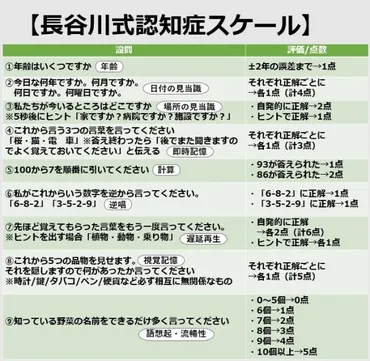

MMSEは、認知機能の低下を簡易的に調べる検査として、世界中で広く用いられています。

✅ MMSE(ミニメンタルステート検査)は、認知機能の低下を簡易的に検査する、世界中で広く用いられている検査です。10〜15分で実施でき、特別な機材も不要なため、手軽に実施できます。

✅ MMSEは、時間や場所の見当識、即時想起、計算、遅延再生など7つの認知機能を評価し、11項目で構成されます。各項目は10秒以内に回答し、正解なら1点、不正解なら0点で、満点は30点です。

✅ MMSEは、認知機能の低下を早期に発見するのに役立ちますが、最終的な診断は問診、診察、鑑別診断などを総合的に判断する必要があります。また、MMSEはあくまで簡易的な検査であり、専門医による詳細な検査が必要な場合があります。

さらに読む ⇒認知症に関する情報ならSOMPO笑顔倶楽部出典/画像元: https://www.sompo-egaoclub.com/articles/topic/1279MMSEは10~15分で実施でき、特別な機材も不要なので、手軽に実施できるのがいいですね。

認知症の疑いを評価するための代表的なテストには、神経心理学的検査と脳画像検査の2種類があります。

神経心理学的検査は、簡単な質疑応答や作業によって認知機能を評価するもので、ミニメンタルステート検査(MMSE)や長谷川式スケールなどが代表的です。

MMSEは11問の評価項目で、15分程度で認知症の疑いを評価できます。

長谷川式スケールも短時間で評価が可能なテストで、国内で広く利用されています。

脳画像検査は、MRIやCTなどの画像検査で脳の状態を評価するもので、脳の萎縮や梗塞、腫瘍などの病変を発見することができます。

また、認知機能の低下が特定の病変によって引き起こされている場合、手術などの治療によって改善が期待できる場合もあります。

これらのテストは、認知症の早期発見や治療に役立ちます。

気になる症状がある場合は、専門医に相談し、適切な検査を受けてください。

まじ!?MMSEって15分でできるんや。めっちゃ簡単じゃん。

認知機能の簡易チェック

認知症の不安がある?手軽にチェックできる方法は?

簡易テストやアプリでチェック

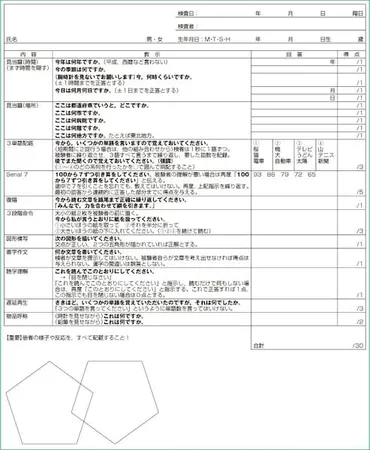

長谷川式認知症スケールは、記憶力に関する項目で構成され、誰でも簡単に実施できます。

✅ 長谷川式認知症スケール(HDS-R)は、長谷川和夫医師が開発した認知症の簡易検査手法で、記憶力に関する項目で構成され、約5~10分で実施できる。

✅ HDS-Rは、日常的に使用されている道具を用い、30点満点中20点以下で認知症の疑いがある。

✅ HDS-Rは、認知症の疑いを調べるためのスクリーニングテストであり、実際の診断には専門医による問診や検査が必要である。

さらに読む ⇒【公式】サービス付き高齢者向け住宅の学研ココファン出典/画像元: https://www.cocofump.co.jp/articles/byoki/124/HDS-Rは、約5~10分で実施できるため、手軽に認知機能を評価できるのがいいですね。

認知症の不安がある方に向けて、簡易的に認知機能を測定できるチェックテストを紹介しています。

具体的には、日本で広く活用されている「長谷川式認知症スケール」「認知症予防協会の認知症自己診断テスト」「MMSE(ミニメンタルステート検査)」「東京都福祉保健局のチェックリスト」といったテストについて説明しています。

これらのテストは、言葉や絵、計算などを通して、認知機能の低下を簡易的にチェックするものです。

さらに、スマートフォンアプリ「Moffワスレナグサ」と「CADi2」も紹介しており、これらのアプリを使えば、手軽に認知機能をセルフチェックできます。

ただし、これらのテストはあくまでも簡易的なチェックであり、診断を下すものではありません。

もし、テストの結果が気になる場合は、専門医への相談が推奨されています。

認知症の早期発見は、進行を抑制する上で非常に重要です。

記事では、定期的な認知機能測定の重要性と、認知症保険の必要性についても触れており、保険代理店を通じて、専門家のアドバイスを受けることの重要性を強調しています。

この記事は、認知症に対する理解を深め、早期発見・早期治療の意識を高めることを目的としています。

へぇ~、HDS-Rって言うんや。おばあちゃんもやってみるわ。

画像を用いた認知機能テスト

認知症の早期発見にはどんなテストが役立つ?

画像を使ったテストが有効です

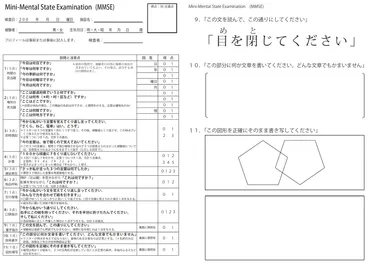

画像を使った認知機能テストは、脳の構造や機能を評価することで、認知症の原因や進行具合を把握できます。

✅ MMSE(ミニメンタルステート検査)は、11の質問から構成される認知症の診断用テストで、国際的に使用されています。

✅ 30点満点で、28~30点が正常とされ、27点以下は軽度認知障害、23点以下は認知症の可能性が高いとされています。

✅ MMSEは感度と特異度が高く、認知機能評価に有効な検査です。

さらに読む ⇒松下 ER ランチ・カンファレンス出典/画像元: https://matsushita-er.blogspot.com/2017/10/mmse.html画像を使った認知機能テストは、視覚的な情報処理能力を評価するのに有効な方法ですね。

画像を使った認知症テストの概要や種類、注意点などを詳しく解説しています。

はじめに、自宅で簡単にできる図形を用いた認知機能テストを紹介しています。

認知症予防協会の認知症自己診断テスト、MMSE(ミニメンタルステート検査)、コース立方体組み合わせテスト、立方体の模写、時計描画テストなど、それぞれの特徴や実施方法、注意点について説明しています。

簡易テストの結果が思わしくない場合は、医療機関を受診することが重要です。

認知症診断までの流れとしては、医療機関で診察を受け、認知機能テスト、脳画像検査を行い、最後に医師が認知症であるかを判断します。

万が一、認知症と診断された場合は、早期発見と適切な治療、そして家族や周りのサポートが重要となります。

この記事では、認知症と診断された後の対応や、認知症の進行を遅らせるための方法についても詳しく解説しています。

認知症は、早期発見と定期的なセルフチェックが重要です。

この記事を参考に、ご自身の認知機能について意識し、健康的な生活を送るようにしましょう。

画像で認知機能を測れるんか!すごい時代やね。

相談窓口の紹介

親の認知症、相談はどこへ?

地域包括支援センターへ

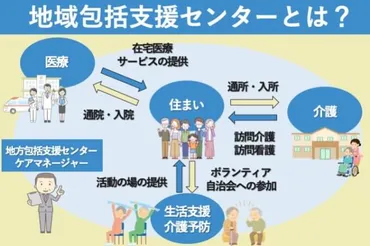

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的にサポートする施設です。

公開日:2024/12/10

✅ 地域包括支援センターとは、高齢者の暮らしを総合的にサポートするための施設です。2005年に介護保険制度の見直しが行われた際に、地域における包括ケアの中核機関として設置されました。

✅ 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で問題なく暮らせるよう、介護や医療、福祉など多角的なサポートを提供します。具体的には、相談窓口としての役割、権利擁護、ケアマネジャーへの支援、介護予防プランの作成支援などがあります。

✅ 地域包括支援センターは、高齢者やその家族だけでなく、地域住民全体を対象としています。無料相談を受け付けており、高齢者の虐待問題の早期発見など、幅広い問題に対応しています。

さらに読む ⇒静岡老人ホーム紹介タウンYAYA出典/画像元: https://yaya-roujinhome.com/nursing-info/nursing-info-7281/地域包括支援センターは、高齢者やその家族だけでなく、地域住民全体を対象としています。

親の認知症で誰に相談すべきか悩んでいる方のために、地域包括支援センター、電話相談窓口、認知症疾患医療センター、自治体の福祉課、社会福祉協議会、認知症カフェ、医療機関の7つの相談先を紹介しました。

まず、親に認知症の疑いがある場合は、地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。

地域包括支援センターには、社会福祉士、主任ケアマネージャー、保健師などの専門家がおり、認知症を含むあらゆる相談に対応できます。

電話相談窓口では、「認知症の人と家族の会」や「認知症介護研究・研修大府センター」など、専門的なサポートを提供する団体があります。

認知症疾患医療センターは、認知症の専門医療機関として、外来診療や専門的な医療相談を行っています。

自治体の福祉課では、介護・社会福祉に関する相談を受け付けており、地域包括支援センターの情報も得られます。

社会福祉協議会は、地域住民向けの福祉相談窓口として、無料相談などを実施しています。

認知症カフェは、認知症の人とその家族が交流できる場を提供しており、気軽に相談できる場所です。

医療機関では、医師の診察を受け、認知症の診断や治療を受けることができます。

親の認知症で誰に相談すれば良いか迷っている方は、上記の相談先を参考に、適切な機関に相談してみてください。

認知症の相談って、どこにすればいいか分からんかったけん、助かるわ。

認知症の検査は、早期発見、早期治療に繋がるため、積極的に受けていただくことをお勧めします。

💡 認知症の検査には、神経心理検査と脳画像検査の2種類があります。

💡 神経心理検査は、簡単な質問や作業を通して認知機能を評価するものです。

💡 脳画像検査は、MRIやCTなどの画像検査で脳の状態を評価するものです。