夫婦別姓ってどうなの?名前と家族の多様性について考えてみよう!(夫婦別姓と家族観?)夫婦別姓を巡る議論と日本の家族観

日本の名前の歴史から選択的夫婦別姓制度まで、多様な視点から現代日本の家族観を紐解く。明治時代からの制度変遷、名付けのトレンド、そして議論が活発化する夫婦別姓問題。伝統と未来を見据え、あなたもこの問題について考えてみませんか。

💡 日本の名前の歴史は古代の氏姓制度に始まり、名字は武士の領地を示すものだった。

💡 明治時代に夫婦同姓制度が導入され、現代の日本の家族観に大きな影響を与えた。

💡 選択的夫婦別姓制度は、女性の社会進出や個人のアイデンティティ尊重の観点から議論されている。

名前は、その時代や社会を映し出す鏡のようなもの。

まずは、日本の名前の歴史から紐解いていきましょう。

日本の名前と家族の起源

日本の名字、そのルーツは?武士や地名と関係あるの?

地名由来や氏姓制度がルーツ。武士も使用。

本日は、選択的夫婦別姓制度について、深く掘り下げていきたいと思います。

公開日:2021/01/17

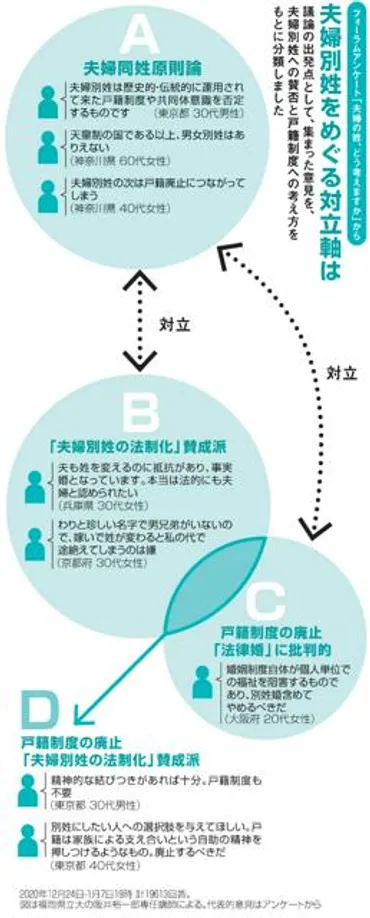

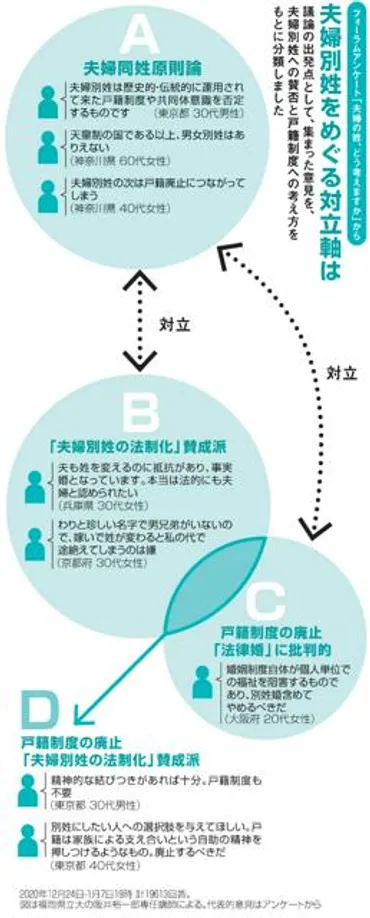

✅ 選択的夫婦別姓制度導入に関するアンケートで、賛成と反対意見が真っ向から対立し、議論が深まらない状況が示されている。

✅ 夫婦別姓反対派は、別姓を求める人たちの主張を思想と決めつけたり、戸籍制度や法律婚そのものを否定する人たちに反論したりしており、議論がかみ合っていないと分析されている。

✅ 法制化に向けては、全ての夫婦に同姓を強制することの妥当性を議論の大前提とし、多様な関係を包み込む平等な制度への転換を目指すべきであると提言されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP1J62SKP1DUTIL017.html夫婦別姓に関する議論は、意見の対立が激しいですね。

個人の考え方や社会的な背景が複雑に絡み合っています。

日本の名前の歴史は、古代の氏姓制度に遡ります。

天皇を中心とするヤマト政権下では、豪族の身分を示す「氏」と地位を表す「姓」が用いられていました。

時が経つにつれ、名字の起源となる通称が生まれ、武士たちが領地を示すために地名由来の名字を使用するようになりました。

明治時代に入ると、政府による戸籍制度の確立とともに、夫婦同姓制度が導入され、それが現代の日本の家族観に大きな影響を与えています。

えー、なんか難しそうやな!けど、なんかみんなが当たり前って思ってることって、実は色々あるんやなって思ったわ!

時代を映す名前の変遷

名前ランキングで見えた、時代ごとの親の願いとは?

時代の変化を反映した、名付けの傾向。

名前って、時代によって流行があるんですね!。

✅ 2016年の名付けトレンドは、リオ五輪の影響など単発的な変化は見られるものの、全体的な大きな変化はなく、人気の名前や文字別のランキングも大きな変動はなかった。

✅ 自然を表す字を使った名前や、あて字、男女両方で使える名前が好まれる傾向があり、特に「葵」と「あおい」は男女両方で人気となった。

✅ 近代社会においては名前の混乱を避けるために性別が分かりやすい名前が好まれた時代もあったが、近年では「みんながやっている」というムードから、男女の区別が曖昧な名前や、あて字の名前が増加している。

さらに読む ⇒(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/466941/名前のトレンドも、社会情勢を反映しているのが面白いですね。

ジェンダー観の変化も影響しているんでしょう。

明治安田生命の名前ランキング2023の分析からは、時代ごとの名付けの傾向が明らかになりました。

大正・昭和初期には、元号から一字を取った名前が人気を博し、昭和中期までは男の子は一文字、女の子は「子」の付く名前が主流でした。

高度経済成長期には女の子の名前は「美」に変化し、バブル崩壊後は植物系の名前が増加しました。

男の子の名前は「大」「太」が増加し、1文字の名前も再び多くなる傾向が見られました。

名前は、その時代の親たちの願いを反映していると推測できます。

また、名前の構成要素として、男の子は「ウ→イ→ア→オ」、女の子は「オ→イ→ア」という母音の変化や、男女ともに「ン」が増加している点も興味深い傾向です。

いやー、俺の名前もダサくなってきたかな?もっとイケてる名前にすればよかった!まあ、今更だけど。

次のページを読む ⇒

夫婦別姓、日本はどうする?選択肢を巡る議論を徹底解説!メリット・デメリット、過去と未来、あなたの意見は?