蹲踞(そんきょ)って何? 日本の伝統的な姿勢の秘密を探る!蹲踞:日本の伝統、多様な意味と健康効果

武士や僧侶が重んじた「蹲踞(そんきょ)」、その奥深い世界へ。心身を整え、体幹を鍛える伝統的な座り方は、現代人の健康にも効果的! 足腰強化、姿勢改善、精神統一… 日常で簡単に取り入れられる秘訣を伝授。古の知恵を活かし、健やかな毎日を。

💡 蹲踞(そんきょ)は、日本の伝統的な座り方で、武道や茶道など様々な場面で用いられ、心身を整える効果がある。

💡 蹲踞には「そんきょ」「そんこ」「つくばい」といった異なる読み方があり、それぞれが異なる意味合いを持つ。

💡 現代では、健康効果や姿勢改善にも注目され、日常生活に取り入れることで心身のバランスを整えることができる。

はい、今回は「蹲踞」に焦点を当てて、その歴史や文化的な背景、そして現代における価値について掘り下げていきます。

それでは、まず蹲踞の基本的な情報から見ていきましょう。

蹲踞:日本の伝統的な座り方

蹲踞ってどんな座り方?

伝統的な日本の座り方

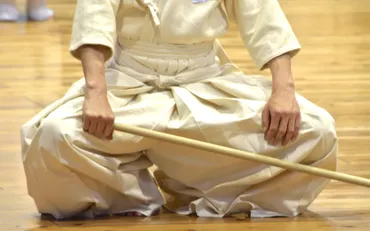

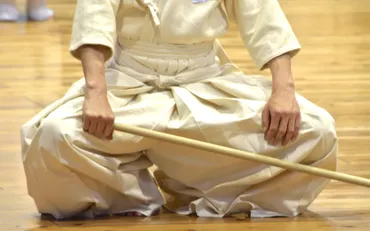

蹲踞は、日本古来の座り方で、武士や僧侶が精神統一や敬意を表すために用いました。

現代でも、様々な文化や健康のために取り入れられています。

公開日:2025/03/13

✅ 蹲踞は、日本の伝統的な座り方で、相撲や剣道など様々な場で用いられる「うずくまる」姿勢です。武士や僧侶が用いていた歴史があり、現代でも精神統一や敬意を表すための動作として受け継がれています。

✅ 蹲踞はシーンによって異なる意味合いを持ちます。茶道では、茶室に入る前に手を清める「つくばい」として、心を落ち着かせる役割を担います。弓道や剣道では、稽古の前後に道場への敬意を表す動作として行われます。相撲では、四股踏み前の準備運動として、身体をほぐし集中力を高める役割を担います。

✅ 蹲踞のポーズは、身体を鍛え、健康にも効果的です。膝を大きく開き、背筋を伸ばした状態を保つことで、下半身の筋肉を強化し、柔軟性を高めることができます。また、姿勢改善やダイエット効果も期待できます。

さらに読む ⇒|おしゃれもキャリアも。働く女性のメディア出典/画像元: https://oggi.jp/7429583蹲踞って、単なる座り方以上の深い意味があるんやね!茶道とか武道で、あんな姿勢が意味を持ってるって初めて知ったわ。

精神統一とか、なんかカッコええやん!。

蹲踞(そんきょ)は、日本の古代から続く伝統的な座り方で、武士や僧侶などによって広く用いられてきました。

蹲踞は、身体のバランスを整え、心を落ち着かせることで精神性を高めることを目的としています。

蹲踞の読み方は「そんきょ」が一般的ですが、「そんこ」や「つくばい」といった読み方もあります。

「つくばい」は、茶室の手前に置かれる手水鉢を指します。

蹲踞の姿勢で水を汲んで手や口を清めることから、蹲踞そのものを指す言葉としても使われます。

蹲踞は、戦前の準備や座禅を組む時の前準備として、身体を落ち着かせ、精神を集中させるために利用されてきました。

古代中国の礼俗にも見られ、日本のさまざまな古典文献にもその記録が残されています。

えー、なんか難しそうやけど、姿勢よくなるとか健康にいいなら、ちょっとやってみたいかも!

伝統文化における蹲踞

蹲踞は日本の伝統文化でどんな場面で使われているの?

茶道、弓道、剣道、相撲など

はい、Chapter2では、蹲踞が日本の伝統文化の中でどのように位置づけられているのか、掘り下げていきます。

✅ 蹲踞は、日本の古代から続く伝統的な座り方で、武士や僧侶などによって広く用いられてきた。精神性を高めるための深い意味を持ち、現代でも相撲や武道など、多くの日本の伝統文化で重要な役割を果たしている。

✅ 蹲踞の様々な読み方(そんきょ、そんこ、つくばい)は、その歴史と文化的な多様性を反映している。それぞれが蹲踞の動作や手水鉢など、異なる意味合いを持つ。

✅ 蹲踞は、茶道、弓道、剣道、相撲など、日本の伝統文化に深く根ざしている。心身を整え、周囲との調和を図る上で重要な役割を果たしてきた。

さらに読む ⇒グレイプ出典/画像元: https://grapee.jp/1718400蹲踞って、ほんま色んな場面で使われとるんやな!茶道とか弓道とか、見方が変わりそう!それぞれの目的があって、奥深いわ!。

蹲踞は、日本の伝統文化に深く根ざした行為であり、茶道、弓道、剣道、相撲など、さまざまな伝統的な場面で実践されています。

茶道における「つくばい」は、日本庭園の添景物の1つであり、蹲踞の姿勢で水を汲んで手や口を清めることで、心身を清め、茶道の世界に浸る準備をすることを意味します。

弓道では、蹲踞の姿勢は、射つ前の構えとして用いられ、身体のバランスを安定させ、集中力を高める効果があります。

剣道では、蹲踞の姿勢は、相手の攻撃をかわすための防御動作として用いられ、身体の安定性を高め、素早い動きを可能にします。

相撲では、蹲踞の姿勢は、土俵に立つ際の基本姿勢として用いられ、身体のバランスを安定させ、相手の攻撃に備える効果があります。

へー、凄いね!色んな文化で使われてるんだ!なんかちょっと、やってみたくなったかも!

次のページを読む ⇒

日本の伝統姿勢「蹲踞」で健康促進!足腰強化、体幹安定、精神集中も。毎日できる体操で、歪み改善、腰痛予防、健康的な体へ!