能登半島地震と子どもたちの声:復興への願いは?被災地の子どもたちの現状と支援の必要性

能登半島地震から半年、被災地の子どもたちの声を集めた調査結果が明らかに。学びの場や遊び場の喪失、経済的困窮、そして復興への不安…2000人超の子どもたちが抱える苦悩と切実な願い。セーブ・ザ・チルドレンは、子どもたちの声を社会に届け、復興計画への参画を訴えます。未来を担う子どもたちのために、今、私たちができること。

子どもたちの声を社会に届けるための行動

子どもたちの意見を反映し、災害対策を強化するには?

参画機会と意見表明の強化

子どもたちの声を社会に届けるためには、様々な工夫が必要ですね。

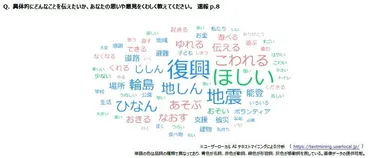

✅ 能登半島地震から半年が経過した7月に、セーブ・ザ・チルドレンが実施したアンケート調査では、被災地の子どもたちの多くが大人や社会に伝えたい思いを持っていることが明らかになった。特に、地震体験や被災したまちの状況、復興に関する意見を表明したいと考えている子どもが多数いた。

✅ しかし、アンケート結果からは、子どもたちが大人に伝えたい思いがあっても、何を話したらいいかわからない、話しても何も変わらないと感じているなど、その思いを表明する環境が整っていない現状が浮き彫りになった。

✅ 調査結果を受け、セーブ・ザ・チルドレンは、国や自治体に子どもたちの意見を復興計画や防災計画に反映させるよう働きかけ、子どもたちが主体的に復興に関われる機会を提供していくとしている。

さらに読む ⇒|プレスリリース・ニュースリリース配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000005097.html子どもたちが主体的に復興に関われる機会を提供していくことは、非常に重要ですね。

子どもたちの意見を尊重し、計画に反映することも大切です。

セーブ・ザ・チルドレンは、アンケート調査の結果を受けて、国や石川県などに報告を行い、復興や防災計画への子どもの参画機会を設けること、子どもの意見を尊重し計画に反映することを強く求めています。

さらに、災害における子どもの意見表明の取り組みを強化し、子どもたちの声を社会に届けるための活動を進めていく予定です。

あらまあ!子どもたちは、宝物です!声をあげて、みんなを元気にしてちょうだい!私も応援するわよ!

心のケアと学びの場の再建:被災地の子どもたちへの支援の必要性

被災地の子どもたちには何が最も必要?

心のケアと学びの場

被災した子どもたちの心のケアは急務ですね。

✅ セーフ・ザ・チルドレン・ジャパンが行ったアンケート調査では、能登半島地震や奥能登豪雨の影響を受けた子どもたちの約7割がストレスを抱えていることが明らかになりました。

✅ アンケート調査は、奥能登など5つの市町で住宅が一部損壊以上の被害を受けた小学6年生から高校生までの子育て世帯を対象に行われ、2876件の回答を得ました。

✅ 調査結果によると、子どもたちのストレスは、断水の影響による衛生面や生活の不便さなどが要因として考えられています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1876311?display=1子どもたちの心のケアと学びの場の再建は、本当に大切ですね。

子どもたちが安心して過ごせる環境を整えることが重要です。

調査結果からは、被災地の子どもたちの心のケアと学びの場の再建の重要性が改めて浮き彫りになりました。

支援団体は、子どもたちの心理的な不安に寄り添うための支援と、安全な遊び場や学習環境の提供を急務と考えています。

えー、やっぱストレスとかあるんや。可哀想やな。何か私にもできることないかな?

災害と子どもたち:復興における子どもの参画の重要性

災害は子どもにどんな影響を与えるの?

心身に大きな影響

過去の事例から学ぶことは、未来への備えにも繋がりますね。

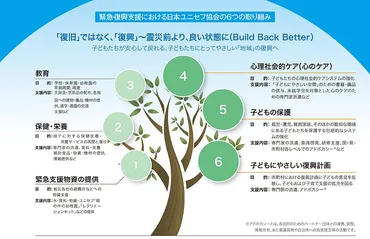

✅ 日本ユニセフ協会は、東日本大震災で被災した子どもの支援のため、5年10か月にわたり緊急・復興支援活動を実施しました。

✅ 活動は「緊急支援」から始まり、「心理社会的ケア」、「教育」、「保健・栄養」、「子どもの保護」、「子どもにやさしい復興計画」の6つの領域に拡大しました。

✅ 活動は2016年末に終了しましたが、得られた経験や教訓は、復興が進む地域や災害発生が予想される地域での備えや活動に活かされています。

さらに読む ⇒日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会)出典/画像元: https://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/activity/災害の経験を活かし、子どもたちの意見を尊重した復興計画を進めることが重要であると、改めて感じました。

今回の調査は、災害が子どもたちの心身に与える影響の大きさを改めて示しており、子どもたちの声を聞き、彼らの意見を尊重した復興計画を進めることが重要であることを訴えています。

ま、今回の調査で、子どもたちの声をもっと聞くべきだってことがよく分かったっすよね!俺もボランティアとか参加してみよっかなー!

今回の記事を通じて、被災地の子どもたちの現状を知り、彼らの声に耳を傾けることの大切さを改めて感じました。

子どもたちが安心して過ごせる環境を、みんなで作り上げていくことが重要ですね。

💡 能登半島地震で被災した子どもたちの多くが、大人や社会に伝えたい思いを持っている。

💡 被災地の子どもたちは、ストレスを抱え、遊び場の喪失など、心身に深刻な影響を受けている。

💡 子どもたちの声を社会に届けるために、復興計画への参画や意見表明の機会を設けることが重要である。