「挙って」の意味と使い方を徹底解説!類語や言葉の語源との違いも?「挙って」の意味から、類語、言葉の歴史まで

「こぞって」の意味、知ってる? みんなで同じ行動をする様子を表す、ちょっとレアな言葉! 組織の結束力を高めたい時や、一体感を伝えたい時にピッタリ。例文を参考に、使いこなして表現力UP! 類語の「総出」や「勢揃い」との使い分けもマスターして、言葉の達人を目指そう! 言葉の歴史もちょっぴりご紹介!

💡 「挙って」は「こぞって」と読み、全員が一緒に行動する様子を表す言葉です。

💡 「言葉」の語源は、和歌における「言の葉」に由来しています。「言葉」の歴史についても解説します。

💡 「挙って」と似た言葉に「奮って」「挙げて」があります。それぞれの違いと使い分けを学びます。

本日は「挙って」に関する情報を掘り下げていきます。

様々な側面から「挙って」を理解できるよう、詳しく解説していきます。

「挙って」の意味と使い方

「挙って」は何を表す言葉?

みんなで、全員が行動する様子

「挙って」について、深く理解を深めていきましょう。

✅ 「挙って」は「一斉に」「全員そろって」という意味で、大勢の人が集まって何かをする様子を表す言葉です。

✅ 「街を挙げて」「会社を挙げて」のように、集団全体で何かをする際に用いられます。

✅ 「キョドる」は「挙動不審」から生まれた若者言葉で、緊張して落ち着きがなくなる様子を表します。

さらに読む ⇒(プレシャス)ラグジュアリー体験の入り口メディア出典/画像元: https://precious.jp/articles/-/13222?page=2「挙って」の意味と使い方の解説、大変参考になります。

集団全体で何かをする際に使えるのは、覚えておきたいですね。

「挙って(こぞって)」は、みんなで、ひとり残らずという意味の副詞です。

単に「みんなで」というよりも、ある団体や集団に属する人々のすべてが、同じ行動をする様子を表す言葉です。

「挙って」は、漢字で書かれることが少ないため、読み方がわからない人も多いですが、「こぞって」と読みます。

「挙って」を使う際は、誰が、あるいはどのような集団の人々がみんなで一緒になのか、はっきりさせることが重要です。

例えば、「社員が挙って」「野球部が挙って」のように、「誰が」の部分を明確に示すことで、より理解しやすい文章になります。

また、「挙って」は、団体や組織の結束力を強調する表現としても使われます。

例えば、「商店街挙っての歳末セール」のように、「挙って」を付けることで、商店街全体が協力してセールを開催している様子が伝わり、より魅力的な印象を与えます。

「挙って」の類語には、「勢揃い」や「総出」などがあります。

「勢揃い」は、大勢の人々が、ある目的で一か所に集まることを意味し、「総出」は、全員が揃って出ていくことを意味します。

これらの類語と使い分け、状況に応じて適切な表現を選ぶようにしましょう。

えー、司会の人、説明上手やん!めっちゃわかりやすかった!私も友達と『挙って』イベントとか行ってみよーっと!

「言葉」の語源と歴史

「言葉」の語源は?

「言」+「端」から生まれた

言葉の語源、深いですね。

言葉が持つ意味合いを改めて考えさせられます。

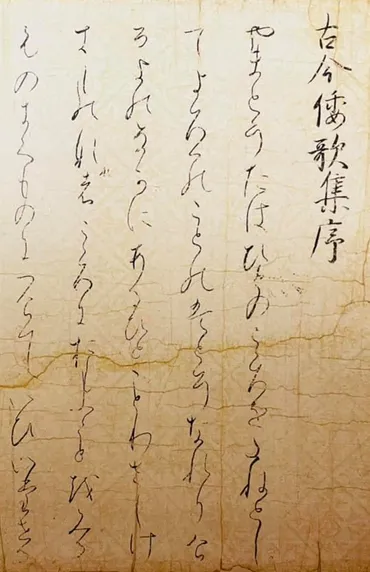

✅ 記事は、日本最古の勅撰和歌集である「古今和歌集」の序文「仮名序」について、その内容と「言葉」の語源との関連性を解説しています。

✅ 特に、「仮名序」の中で用いられている「言の葉」という表現が、後の「言葉」の語源になったとされています。

✅ 「仮名序」は、和歌が人の心の表現であり、自然や様々な出来事を通して、言葉として生まれ発展してきたことを示しており、言葉の奥深さと美しさを伝えています。

さらに読む ⇒ラジオ話芸人・晤郎さんへの手紙–ラジオ「ウィークエンドバラエティ日高晤郎ショー」の思い出と共に出典/画像元: https://goro-t.com/2023/06/04/kotonoha-2/「言葉」の語源が和歌にあるなんて、ロマンチックですね!言葉の美しさ、大切にしたいですね。

「言葉」という言葉は、非常に深い歴史と意味を持っています。

元々は「言」が「言葉」を意味していましたが、上代では「言」は重要な事実や意味を持つものと捉えられていました。

しかし、単に口で言うだけの意味が必要になったことから、「端」を付けて「ことば」という言葉が生まれました。

その後、奈良時代には「言葉」「言羽」「辞」が使われ、平安時代には「ことば」「詞」「言葉」が使われました。

現在の「言葉」という表記は、和歌の考え方に由来します。

和歌では、人の心の想いが「言の葉」として成長し、豊かな「葉」は言葉そのものが豊かであることを示すことから、この表記が残ったと考えられます。

なるほどねー。言葉って奥深いっすね!めっちゃ勉強になりました!あざーっす!

次のページを読む ⇒

全員参加!「挙って」は、国民が祝うように、皆が一緒に行動すること。積極的な参加を促す「奮って」も似た意味。類語も紹介。