ひらがなの歴史を紐解く旅:誕生から現在まで、その魅力とは?ひらがなの起源と発展、そして現代での役割

日本語の奥深さを彩るひらがなの秘密。漢字から生まれたひらがなの歴史、女性たちの間で育まれた背景、そして「あ」の美しい書き方のコツを伝授!清少納言や紫式部の文学を支えたひらがなの魅力に迫ります。美文字練習で、日本語の新たな魅力を発見しませんか?解説動画も必見!

💡 ひらがなは、万葉仮名を崩して早く書くために生まれ、平安時代に女性たちによって広まりました。

💡 ひらがなの各文字は、特定の漢字の草書体を簡略化したもので、現代の日本語にも影響を与えています。

💡 「あ」の書き方のコツや練習方法を知ることで、ひらがなへの理解を深め、日本語の奥深さを再認識します。

それでは、ひらがなの歴史と多様性について詳しく見ていきましょう。

ひらがなの誕生と多様性

日本語表記の画期的変化!ひらがなの誕生と役割とは?

漢字の草書体から生まれ、表音文字として定着。

本日はひらがなの誕生についてお話いたします。

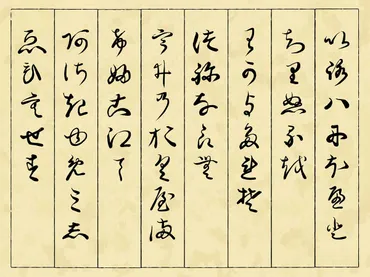

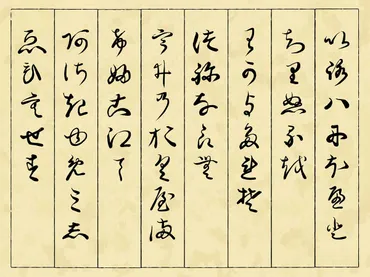

✅ 草仮名は万葉仮名を崩して早く書くために生まれ、9世紀頃から使われ始めた。現存する最古の資料は「讃岐国解藤原有年申文」で、平仮名との併用が見られる。

✅ 平仮名は草仮名から発展し、905年頃には既に使われていたと考えられる。当初は公的な場では漢字が使われ、平仮名は主に宮中の女性が日記や和歌に使用した。

✅ 現代のひらがなは明治時代に一音一字に統一され、それ以外の形は変体仮名として区別されるようになった。

さらに読む ⇒書道入門出典/画像元: https://shodo-kanji.com/d1-1-3hiragana_history.html草仮名から平仮名への進化、女性たちの日記や和歌での活用…歴史の深さに感銘を受けますね。

日本語は、元々文字を持たず、中国から漢字が伝来したことが始まりです。

日本語の音声を漢字に当てはめる万葉仮名という表記方法が生まれ、それがひらがなの誕生につながりました。

ひらがなは、漢字の草書体が変化したもので、約1000年前の平安時代に、万葉仮名に代わるものとして誕生しました。

ひらがなは表音文字であり、漢字の表意文字と組み合わせて使用され、日本語は表意文字と表音文字が混在する珍しい言語体系を持っています。

当初は音ごとに複数のひらがなが存在しましたが、1900年の「小学校令施行規則」により字体の統一が図られ、一音一字の形式となりました。

えー、ひらがなって、そんな昔からあったんや!めっちゃ意外やわ〜。もっとチャラい文字やと思ってた(笑)

女性の手によって広まったひらがな

ひらがな、なぜ普及? 女流文学と何の関係?

女流文学の隆盛と全国への広がり。

ひらがなは、女性たちの手によって発展しました。

✅ 『枕草子』は清少納言が平安時代の宮仕え生活で感じたことを綴ったエッセイで、自然描写の美しさだけでなく、人間観察の鋭さが魅力。

✅ 「急ぎの用がある時に限って長々と話す人」や「秘密の恋の噂話」など、現代にも通じる「あるある」ネタが満載。

✅ 清少納言の正直な言葉を通して、時代を超えて変わらない人間の感情に共感できる。

さらに読む ⇒レタスクラブ - レシピや生活の知恵が満載 - レタスクラブ出典/画像元: https://www.lettuceclub.net/news/article/1123023/『枕草子』や『源氏物語』が、ひらがなの普及に大きく貢献したというのは興味深いですね。

当時の女性たちの文化的な影響力の大きさに驚きます。

ひらがなは、当初、女性が使用する「女手」として普及しました。

清少納言の「枕草子」や紫式部の「源氏物語」など、女流文学の隆盛に貢献し、その普及に大きく貢献しました。

ひらがなの普及は、当時の転勤などによって全国に広がり、日本語の多様性を高めました。

いやあ、女性ってすごいっすね!文学作品でひらがな広めたって、なんかロマンありますよね!俺も何か残そっかな〜

次のページを読む ⇒

ひらがな「あ」の書き方をマスター!美しい文字のコツを伝授。漢字起源や、ひらがな誕生秘話も。練習帳や動画で、日本語の奥深さを再発見!