画数マニア必見!漢字の画数って何?〜難しい漢字の世界を徹底解説!〜画数から読み解く漢字の世界:難解漢字、異体字、そしてその歴史

漢字の世界へ飛び込もう!古代中国から生まれた漢字は、日本独自の進化を遂げ、今も私たちの言葉を豊かに彩ります。ビジネスシーンで役立つ難読漢字から、見たこともない超複雑な漢字まで、奥深い漢字の世界を探求!誤った情報に惑わされず、正しい知識を身につけ、日本語と文化への理解を深めましょう。

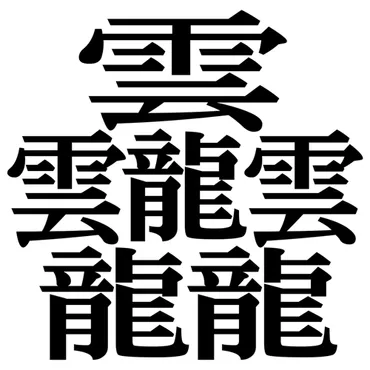

画数最大の漢字:記録と誤解

最も画数の多い漢字って何?都市伝説に惑わされないで!

「ビャン」!でも56画だよ。

画数の多い漢字は、その見た目のインパクトから注目を集めがちです。

誤った情報も多く存在しますが、正確な知識を持つことが大切です。

公開日:2020/06/18

✅ 57画(簡体字では42画)のビャンの字は非常に画数が多く、中国人も驚くほどである。

✅ ビャンの字をLEDディスプレイ付きリュックやラテアートマシン、はんこマシンで試した結果、1文字の「ビャン」は表示できたが、「ビャンビャン麺」の3文字になると細部が潰れてしまうことがあった。

✅ ラテアートでは、ビャンを吸っても字は生き残り、氷で破壊される様子が印象的だった。はんこマシンでは、手書きで調整することでビャンの字を表現することに成功した。

さらに読む ⇒デイリーポータルZ出典/画像元: https://dailyportalz.jp/kiji/biangbiang_noodles-vs-printing_machineビャンビャン麺で使われるビャンの字は、インパクトがありますね!色々な試みがあったのも面白いです。

画数が多い漢字に関する情報は、注意して見る必要がありそうですね。

画数の多い漢字に関する情報は、インターネット上で誤解されがちです。

「ビャンビャン麺」の「ビャン」が最も画数が多いという誤解や、108画、144画、1024画、1億画の漢字の存在など、創作漢字や個人の作品、または悪ふざけによる誤った情報も存在します。

実際には、画数の多い漢字は古字であり、現代の常用漢字には含まれていません。

しかし、56画の「ビャン」(「ビャンビャン麺」で使用)のような漢字は存在します。

ビャン…?そんな字、初めて聞いたわ!まるで呪文みたいじゃ!わしも、もっと色んな漢字勉強せんと、あかんなぁ!

現実に存在する多画数漢字:中国、日本、台湾

最も画数の多い漢字は何画?

172画です。

日本で使用されている多画数の漢字や、世界にはもっと画数の多い漢字が存在します。

現代社会での使われ方や、その背景にある文化について考察します。

公開日:2021/04/01

✅ 日本で使用例のある画数の多い漢字は「たいと」「だいと」「おとど」と読む漢字である。

✅ この漢字は明確な意味が定義されておらず、携帯やPCで変換できない。

✅ 現在では、千葉県市川市の「餃子楼 おとど餃子食堂」が使用している。

さらに読む ⇒Oggi.jp|おしゃれもキャリアも。働く女性のWebメディア出典/画像元: https://oggi.jp/6455361常用漢字以外にも、画数の多い漢字があるんですね。

ラーメン屋さんの名前で使われている「たいと」という漢字は、面白いですね。

それぞれの漢字に、歴史や文化が詰まっているんですね。

常用漢字の中で最も画数が多い漢字は、日本では「鬱」(29画)、中国では「矗」(24画)、台湾では「籲」(32画)です。

一方で、世界にはさらに画数の多い漢字も存在します。

最も画数の多い漢字は172画で、読み方はhuangまたはchaoとされます。

二番目に画数の多い漢字は160画で、古代文字の「雷」を意味する「lãi」と発音します。

三番目は128画で、「雷」を意味し「hou·you」と読みます。

さらに、和製漢字で84画の「たいと」(「だいと」「おとど」とも読む)という漢字も存在し、「肉玉そばおとど」というラーメン店で使われています。

え、知らんかった!そんなんあるんや!うち、ラーメン大好きやけん、次行った時に見てみよーっと!

まとめ:漢字の奥深さと学習への道

難解な漢字の世界!創作漢字の魅力とは?

興味を引くが、実用性は少ない。

漢字の世界は奥深く、その歴史や文化を知ることは、日本語への理解を深めるだけでなく、異文化への理解を深めることにも繋がります。

✅ 宮沢賢治は東京を訪れ、その時の体験や心情を短歌や手紙に綴った。

✅ 1916年の上京時にはニコライ堂に影響を受け、1921年の家出では国柱会での活動や、筆耕の仕事を通して「東京の底」を体験した。

✅ 賢治の東京での経験は、作品における表現や思想に影響を与えたと考えられる。

さらに読む ⇒ƲŹͥåȥå出典/画像元: https://www.shunyodo.co.jp/blog/2018/06/miyazawakenji02/創作漢字や多画数の漢字は、表現の幅を広げるために使われるんですね。

漢字の学習は、単に言葉を覚えるだけでなく、文化や歴史への理解を深めることにも繋がるんですね。

画数の多い漢字は、その見た目の複雑さと読み解く難しさから、人々の興味を引きます。

しかし、実用的な場面で使われることは少ないでしょう。

例えば、江戸時代の戯作者、恋川春町は多人数での集会を意味する79画の「おおいちざ」という創作漢字を使用しました。

また、宮沢賢治の詩集には76画の創作漢字「かがみ」が登場します。

難読漢字の世界は奥深く、学習には終わりがありません。

漢字の学習は、日本語の理解を深めるだけでなく、文化への理解も深めることにつながります。

勉強って感じじゃなくて、もっと遊び感覚で漢字に触れられるようになったら、楽しくなりそう!

本日は、漢字の奥深さを画数という視点からご紹介しました。

難解な漢字の世界は、知れば知るほど面白く、学習の道は尽きません。

💡 漢字の起源から現代までの変遷を解説。成り立ちを知ることで、言葉への理解が深まる。

💡 ビジネスシーンや日常生活で使われる難読漢字を紹介。表現の幅を広げるヒントに。

💡 画数の多い漢字の具体例を紹介し、誤解を解き明かす。多画数漢字の世界へ。