家庭介護、あなたはどうする? 家族と負担とサービス、疑問を解決?家庭介護の基礎知識:準備、家族の役割、利用できるサービス、そして課題

425万人以上が利用する家庭介護。それは、家族にとって大きな決断です。身体的・精神的負担、費用、そして多岐にわたる役割…自宅介護の現実と、利用できるサービスを徹底解説。負担を軽減し、心穏やかに介護を続けるために。専門家や制度を味方につけ、家族みんなで支え合うヒントがここにあります。

利用できるサービス:専門家の手を借りる

介護保険で利用できるサービス、具体的にどんなものがある?

訪問介護、通所介護、宿泊、福祉用具など。

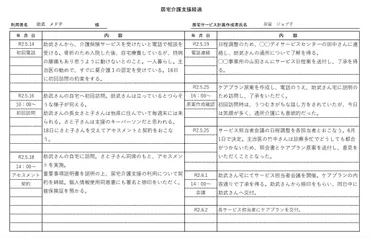

介護保険サービスを利用するためのケアプランについて解説します。

ケアプランとは、要介護者の状況に合わせた、最適な介護プランのことです。

✅ ケアプランは、介護を必要とする利用者やその家族の状況や希望を踏まえ、介護サービスの目標と内容をまとめた計画書であり、介護保険サービス利用に必須です。

✅ ケアプランには、要介護者向けの「居宅サービス計画書」「施設サービス計画書」、要支援者向けの「介護予防サービス・支援計画書」の3種類があり、居宅サービス計画書は、自宅で介護サービスを利用する際に必要となります。

✅ ケアプランは、ケアマネジャーが作成するのが一般的ですが、利用者自身や家族が作成するセルフケアプランも存在し、ケアマネジメントプロセスに沿って作成・評価されます。

さらに読む ⇒日本最大級の医療介護求人サイト | ジョブメドレー出典/画像元: https://job-medley.com/tips/detail/1131/ケアプランの重要性と、利用できるサービスの多様性についてですね。

適切なサービスを利用することで、負担を軽減できる可能性があると思いました。

家庭介護を支えるために利用できるサービスは多岐にわたります。

訪問介護、通所介護、宿泊サービス、小規模多機能型サービスなど、様々な選択肢があります。

これらに加えて、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修費の補助といった制度も存在します。

サービスを利用するためには、まず介護保険の申請を行い、ケアマネージャーとの相談を経て、ケアプランを作成することから始まります。

これにより、専門家のサポートを受けながら、要介護者の状況に合わせた最適な介護プランを立てることが可能になります。

あらやだ、ケアプランですって?まあ、ワシも昔はプランターで野菜を育てたもんじゃよ!プランは大事じゃからのう!

家族介護者の負担とストレス:見過ごされがちな現実

家族介護、負担大?何が負担を増やす?

要介護度以外に、様々な要因が負担に!

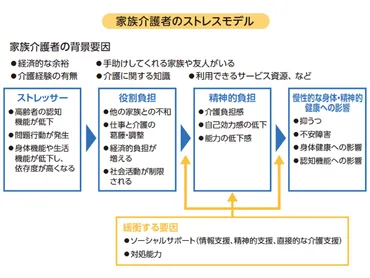

介護者の負担とストレスについて、研究結果を基に解説します。

負担は、個々人の状況によって異なり、様々な要因が影響します。

公開日:2022/05/09

✅ 東京都健康長寿医療センター研究所の研究により、家族介護者が要介護者の状態悪化を自分のせいだと感じて過度な責任を感じやすいこと、および介護保険制度下でも家族介護の負担とストレスに留意する必要性が示唆されました。

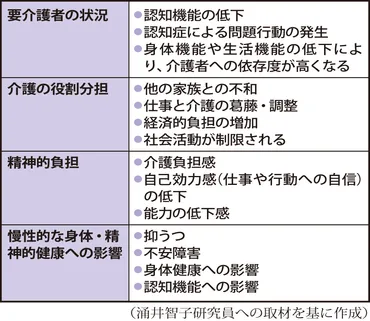

✅ 家族介護の負担感やストレスは、介護経験の有無、経済状況、頼れる人々の存在、専門家のサポートなどによって異なり、認知機能の低下や家族間の不和、仕事や趣味の制限なども負担を重くする要因となることが明らかにされました。

✅ 研究では、要介護者の状態は日々変動し、家族介護者はその変動に対応しながら適切なケアを提供しようとする中でストレスを感じるため、家族介護を連続的な文脈で捉えることが重要であると結論付けられました。

さらに読む ⇒GemMed(旧メディ・ウォッチ)出典/画像元: https://gemmed.ghc-j.com/?p=47631介護者の負担とストレスに関する研究結果についてですね。

負担は、個人の状況や環境によって異なるため、多角的な視点を持つ必要があると理解しました。

東京都健康長寿医療センター研究所の研究トピックスは、家族介護者の負担とストレスに焦点を当てています。

介護保険制度の下でも家族による介護は重要ですが、その負担は要介護度だけで決まるものではありません。

家族介護者は、要介護者の状態悪化を自分の責任と感じやすく、過去の介護経験、経済的余裕、支援体制の有無、認知機能低下、家族間の意見対立、仕事や趣味への制約などによって、負担の大きさが異なります。

この負担が慢性化すると、抑うつや不安障害などの健康問題に繋がる可能性も指摘されています。

要介護者の状態は日々変動するため、家族介護者はその変化に対応しながら、適切なケアを提供しようと努めています。

これは、非常に大きな精神的負担となる場合があります。

えー、介護する側もストレス溜まるんか!それもヤバいやん!介護する人は、もっと自分を大事にしてほしいわ!

家庭介護を続けるために:疑問と向き合い、支え合う

家庭介護、どう選ぶ?費用や限界、乗り越えるには?

家族の役割と公的サービス活用が鍵。

家庭介護を続けるためのヒントを紹介します。

家族だけで抱え込まず、専門家や外部サービスを利用することも大切です。

そして、日々の変化を見守り、寄り添いながら、家族みんなで支え合っていくことが大切です。

✅ 家族介護は、要介護者の増加に伴い、多くの家族が担っており、身体的介護だけでなく、サービスの手続きや調整、過度の責任感などからストレスを感じやすい。

✅ 経済的負担や仕事との両立の中で、家族は役割分担、経験者への相談、専門家からの情報収集を通じて負担を軽減する必要がある。

✅ 仕事など何らかの活動を続けることは、負担感の低下や抑うつ防止に繋がり、介護を続けながら自身の健康を維持することが重要である。

さらに読む ⇒時事メディカル出典/画像元: https://medical.jiji.com/topics/3219家庭介護を続けるためのポイントですね。

家族の支え合い、そして、専門家や外部サービスとの連携が重要だと感じました。

家庭介護に関するよくある質問として、施設と家庭介護の選択、介護にかかる費用、そして限界を感じた場合の対応が挙げられます。

家庭介護を選択する際には、家族の役割を理解し、公的サービスを適切に利用しながら、無理のない範囲で進めることが重要です。

家族だけで抱え込まず、専門家や外部サービスを利用することも大切です。

涌井智子研究員の視点からは、要介護者の情緒や心理状態、認知・生活機能の変動に対応しながらケアを提供することの重要性も示唆されます。

日々の変化を見守り、寄り添いながら、家族みんなで支え合っていくことが、家庭介護を続けるための鍵となります。

ま、介護は大変やけど、最後はやっぱり家族の愛やろ!俺も、いつか愛する人のために頑張るけん!

今回の記事では、家庭介護の現状と課題、そして、それらにどう向き合うべきかを紹介しました。

介護は、多くの人が直面する問題です。

この記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 介護保険制度の理解と、利用できるサービスを把握することが大切です。

💡 家族の役割を理解し、無理のない範囲で介護をすることが重要です。

💡 介護者の負担を軽減するために、専門家や外部サービスを適切に利用しましょう。