漢字学習の基礎知識!漢字の成り立ちと、ビジネスシーンや小学生向け学習法を紹介?鉄剣・鉄刀から学ぶ漢字の歴史と、難読漢字、小学生向け学習法を紹介

漢字の奥深さを探求!紀元前1500年の中国で生まれた漢字は、日本へ伝来し、今も私たちの生活に根付いています。ビジネスシーンで役立つ難読漢字から、小学校で習う漢字、書き順のコツまで、漢字学習のヒントが満載!自主学習ノートの活用例や、画数ランキングで、漢字の世界をもっと楽しく学びましょう。

💡 漢字の起源と歴史を解説。出土品を通して漢字文化の深さを知る。

💡 ビジネスシーンで役立つ難読漢字を紹介。読み方と意味を解説。

💡 小学生向けの漢字学習法を提案。自主学習ノートの活用法も。

漢字の世界は奥深く、その歴史や種類、学習方法も多岐にわたります。

今回は、そんな漢字の世界を様々な角度から掘り下げていきます。

漢字の世界への誘い

漢字はいつ生まれた?日本への伝来はいつ頃?

紀元前1500年頃、4~5世紀に伝来。

漢字の歴史は古く、その起源は紀元前1500年頃の中国に遡ります。

日本へは4~5世紀に伝わり、現在も私たちの生活に深く根付いています。

漢字の基礎知識を学びましょう。

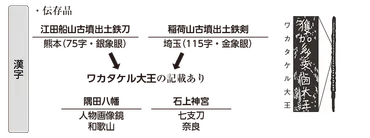

✅ 古墳時代には、鉄刀や鉄剣に漢字が使用されており、金石文として発見されている。

✅ 特に重要となるのは、熊本県の江田船山古墳から出土した鉄刀と、埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣で、それぞれに「ワカタケル大王」という漢字が記されている。

✅ この動画は、漢字学習のポイントを解説し、具体的な出土品として鉄刀と鉄剣を例に挙げ、どこが重要かを教えている。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-12394/lessons-12453/point-5/鉄刀や鉄剣から漢字が見つかるのは興味深いですね。

古代の人々も漢字を使っていたなんて、ロマンを感じます。

漢字の歴史を考えると、今の自分の生活に繋がっているのが面白いですね。

漢字は紀元前1500年頃の中国で生まれ、甲骨文字から発展しました。

4~5世紀には日本に伝来し、稲荷山古墳鉄剣銘が最古の資料として知られています。

漢字は中国、日本、台湾、韓国、北朝鮮、ベトナムといった漢字文化圏で用いられ、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字など様々な種類があります。

えー、漢字ってそんな昔からあんねや!うち、全然知らんかったわー。でも鉄剣とか鉄刀に書かれとるって、なんかカッコええやん!

ビジネスシーンで役立つ難読漢字

ビジネスで必須!「月極」や「稟議」って何のこと?

契約や承認、意見のくい違いなどを表す言葉。

ビジネスシーンでは、読み間違えやすい難読漢字が頻繁に登場します。

今回は、ビジネスシーンで知っておきたい漢字と、その意味を解説します。

日々の業務に役立てていきましょう。

公開日:2022/11/08

✅ ある企業のPC事業は、業績不振から撤退し、新たな事業への転換を図っている。この事業転換では、経営資源を集中し、収益性の高い事業に注力する方針を示している。

✅ 同社は、PC事業撤退に伴い、組織再編や人員配置の見直しを行い、新たな事業領域への進出を目指している。具体的には、1つの事業に集中するのではなく、複数の事業を展開し、その中で収益性を高めていくことを目指している。

✅ 記事では、同社の事業戦略として、新たな「X」事業の展開や、既存事業からの撤退、そして、事業構造改革による収益性の向上といった取り組みが紹介されている。

さらに読む ⇒IT出典/画像元: https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2211/07/news162.htmlPC事業の撤退や事業転換の話、興味深いですね。

企業の戦略や経営資源の集中など、ビジネスの現場で使われる言葉が詰まっていて、勉強になります。

ビジネスシーンで頻繁に用いられる難読漢字をいくつかご紹介します。

「月極(つきぎめ)」は月単位での契約を、「代替(だいたい)」は代替案や代替機などを意味します。

「稟議(りんぎ)」は、会社や官庁で承認を求める際に使用され、「齟齬(そご)」は意見や事柄のくい違いを表します。

まー、難しい漢字とか、社会人っぽくてカッコええやん? 俺もバリバリ仕事できる男になりたいっすね! 月極とか、稟議とか、意味は分からんけど、カッコええやん?

次のページを読む ⇒

小学校で習う漢字1026字!画数、書き順、学年別…面白い発見がいっぱい!自主学習ノートで漢字学習をもっと楽しく!