近親婚と社会構造の変化、倫理的・法的問題とは?近親婚禁止と個人主義、社会構造の関連性

近親相姦は、遺伝的なリスク、倫理的な問題、そして法的な規制を孕む複雑なテーマです。西欧社会における近親婚禁止が個人主義の台頭に繋がった歴史的背景を紐解き、同性婚との関連性や社会的な幸福への影響を探ります。また、インセスト・タブーが社会構造の中で果たす役割を、交換論の視点から考察し、人間社会における「交換」の普遍性を明らかにします。

法的な観点から見た近親婚と、同性婚との関連性

近親婚禁止の目的は?同性婚議論との関係性は?

社会秩序維持、家族保護、子どもの権利保護。同性婚議論にも影響。

続いて、法的な観点から近親婚と、同性婚との関連性について考察します。

現行法における問題点や、今後の課題について掘り下げていきます。

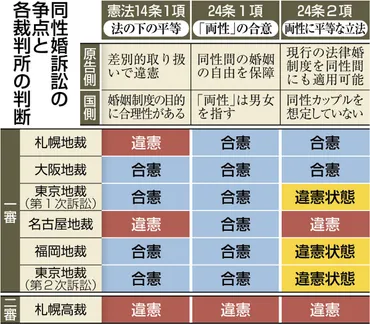

✅ 札幌高裁が同性婚を認めない現行制度を違憲と判断し、真摯な議論と早急な対応を求めた。

✅ 元最高裁判事の山浦善樹氏は、同性婚を認めないことはLGBTQ差別であり、人類の進歩のためには相互理解と共存共栄の文化が必要だと主張している。

✅ ゲイの会社経営者である須藤啓光氏は、同性パートナーとの生活における法的な不安を訴え、同性婚が公平な社会への通過点になると述べている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/328612同性婚の議論が近親婚や複数婚にも繋がる可能性を示唆している点が、興味深いですね。

憲法上の婚姻の自由と、社会倫理的配慮のバランスが重要という点は、非常に共感できます。

法的には、近親婚は社会秩序の維持、家族の保護、子どもの権利保護を目的として禁止されています。

同性婚が認められる一方で、法哲学者や弁護士の間では、同性婚の議論が近親婚や複数婚にも繋がる可能性が議論されています。

憲法上の婚姻の自由と、近親婚に対する社会倫理的・優生学的配慮とのバランスが求められる中で、性的マイノリティへの差別や偏見が婚姻規定によって助長される可能性も議論の対象となっています。

同性婚容認派がこれらの問題を積極的に議論しないことに対する言及や、同性婚容認の政策的メリットも考察されており、法的な側面だけでなく、社会的な幸福感や政策的な観点からの議論も重要です。

あらまあ!同性婚が認められたら、次は近親婚もアリになっちゃうのかい?まーったく、人間ってやつぁ、欲張りなんだから!でも、それもまた、面白いっちゃあ面白いわね!

遺伝的観点から見た近親交配のメリットとデメリット

近親交配、メリットとデメリットは?種の存続にどう影響?

遺伝的多様性低下、有害遺伝子の伝播リスクなど。

次に、遺伝的観点から近親交配のメリットとデメリットについて見ていきます。

カルロス2世の事例を通して、遺伝的多様性の重要性を考察しましょう。

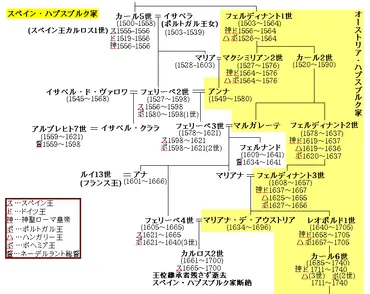

✅ 16世紀のスペイン国王カルロス2世は、近親交配の結果、様々な身体的異常を抱え、後継ぎを作ることができず、スペイン帝国の国力衰退を招いた。

✅ カルロス2世は「呪われた人」と呼ばれ、その治世下でスペインは継承戦争に敗北し、イギリスが台頭するきっかけとなった。

✅ ハプスブルグ家における近親交配がカルロス2世の遺伝的構成に悪影響を及ぼし、スペイン帝国の凋落の大きな要因の一つとなったと考えられる。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/145515?page=3カルロス2世の事例は、近親交配のデメリットを象徴する例として非常に分かりやすいですね。

遺伝的多様性の欠如が、いかに国家の衰退に繋がるかという点は、歴史からも学ぶべき教訓です。

近親交配は、自身の遺伝子を多く子孫に残すという点では一見有利に働きます。

しかし、遺伝的多様性の欠如という大きなデメリットがあり、有害な遺伝子が伝わりやすくなることで、子供が病弱になったり、感染症への耐性が低くなる可能性があります。

ハプスブルク家のカルロス2世は、近親婚の悪影響を受けた顕著な例です。

近親交配は種の存続にとって得策ではないものの、ノルウェーのトナカイのように例外も存在します。

えー、カルロス2世って、そんなことになってたんや!でも、あたし、遺伝とか、あんまり分からんしー。でも、なんか、かわいそうやなー。

インセスト・タブーと女性の交換:構造主義的視点

インセストタブーはなぜ存在する?社会構造への影響とは?

女性交換のシステムを成立、人間の秩序を形成するため。

最後に、インセスト・タブーと女性の交換について、構造主義的視点から考察します。

レヴィ=ストロースの分析を通して、社会構造におけるインセスト・タブーの役割を読み解きます。

公開日:2015/10/17

✅ 本書は、四半世紀以上にわたって改版されずに売れ続けている思想系の解説書であり、レヴィ=ストロースの構造主義の核心を、親族構造論や神話論、射影幾何学との比較を通して鮮やかに描き出している。

✅ インセスト・タブーに関するレヴィ=ストロースの分析や、数学を例に構造主義を説明する章は、構造の本質を分かりやすく解説しており、特に後者は本書の白眉と言える内容である。

✅ 著者は、構造主義を理解するためには、西洋近代主義への深い理解が必要であり、日本には「ポストモダン」ではなく「自前のモダニズム」が必要であると主張し、思想を表面だけなぞる態度の問題点を指摘している。

さらに読む ⇒自治体職員の読書ノート出典/画像元: https://hachiro86.hatenablog.com/entry/2015/10/17/231111インセスト・タブーが単なる近親相姦の禁止ではなく、女性の交換という社会構造を成立させるためにあるという解釈は、非常に興味深いですね。

交換が人間の本質的な行為である、という考え方も新鮮です。

マルセル・モースの交換論と橋爪大三郎の構造主義的な視点から、インセスト・タブーは単に近親相姦を防ぐためではなく、女性を交換するという社会構造を成立させるために存在すると考察されています。

インセスト・タブーは女性の「利用可能性」を規定し、結果として女性を他の集団へ「交換」するシステムを生み出します。

交換は人間の本質的な行為であり、交換すること自体が人間らしい行為であると考えられています。

交換は言語と同様に、人間が生きる秩序を形成する構造であり、そこには見過ごされがちな厳密なルールが存在すると結論付けられています。

交換ねぇ…なんか、女の人をモノみたいに扱ってるみたいで、ちょっと嫌な感じやな。まぁ、構造主義とか、よー分からんけど。

本日は、近親婚に関する様々な側面を多角的に見てきました。

医学的、倫理的、歴史的、そして社会構造的な視点から、その複雑な問題に迫ることができました。

💡 近親婚は、遺伝的リスクや倫理的課題を孕んでいる。

💡 西洋社会における個人主義の台頭には、近親婚禁止が影響した。

💡 インセスト・タブーは、社会構造を維持するための重要な役割を担っている。