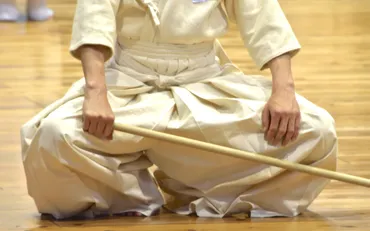

蹲踞(そんきょ)って何?起源、武道、健康効果まで徹底解説!蹲踞の基本と現代生活への応用

古来より日本人に親しまれてきた「蹲踞(そんきょ)」の知られざる魅力!武道や茶道で培われた精神統一の姿勢は、ダイエット、姿勢改善、集中力アップにも効果的。正しい姿勢と健康効果、そして実践方法を解説します。現代人の健康問題に立ち向かうヒントがここに。

💡 蹲踞は、武道や茶道など日本の伝統文化に深く根付いた座り方です。

💡 正しい姿勢で行うことで、身体のバランスを整え、健康効果を高めることが出来ます。

💡 現代社会での健康問題に対する効果も期待されており、日常生活への取り入れ方も解説します。

本日は、日本の伝統文化と健康に深く関わる「蹲踞」について掘り下げていきます。

その起源、具体的な方法、そして現代生活における価値について、詳しく見ていきましょう。

蹲踞の起源と多様な意味

蹲踞って何?日本の伝統文化に欠かせない姿勢ってホント?

うずくまる姿勢。武道や茶道でも重要な役割。

蹲踞は、日本の伝統文化において重要な役割を果たしてきました。

武道や茶道だけでなく、日常生活の中でも見られる座り方です。

その起源は古く、様々な意味合いを持っています。

✅ 蹲踞は日本の伝統的な座り方で、武道や茶道など様々な日本の伝統文化で用いられており、身体のバランスを整え、心を落ち着かせる精神的な意味合いも持つ。

✅ 蹲踞の読み方には「そんきょ」「そんこ」「つくばい」があり、それぞれ異なる意味合いを持つ。「そんきょ」「そんこ」は姿勢そのものを表し、「つくばい」は茶室の手水鉢を指す。

✅ 蹲踞は古代中国の礼儀作法にも見られ、武士や僧侶が礼儀や精神集中、敬意を表すために用いた。現在でも、伝統的な行事や儀式で重要な役割を果たしている。

さらに読む ⇒grape グレイプ出典/画像元: https://grapee.jp/1718400蹲踞には様々な読み方があり、それぞれ意味が異なります。

古代中国の礼儀作法にも見られるように、礼儀や精神集中、敬意を表すために用いられてきました。

現代でも、重要な役割を果たしていますね。

始まりは縄文時代に遡り、休憩姿勢として利用されていた蹲踞(そんきょ)は、うずくまる、またはしゃがむという意味を持ち、日本の伝統文化に深く根付いています。

武士や僧侶、日常生活で広く用いられ、武道や茶道において重要な役割を担ってきました。

読み方によって意味が異なり、「そんきょ」や「そんこ」は姿勢を、「つくばい」は茶室の手水鉢を指します。

へー!蹲踞って、ただの座り方やと思ってたわ!深い意味あんねやね!

武道と伝統文化における蹲踞

武道や相撲で蹲踞が重要なのはなぜ?

礼儀、集中、呼吸を整え、精神統一するため。

武道の世界では、蹲踞は礼儀作法や精神統一の手段として用いられます。

相撲、剣道、茶道など、それぞれの文化の中で異なる意味合いを持ち、稽古や試合、作法の中で重要な役割を果たしています。

公開日:2025/03/13

✅ 蹲踞は「そんきょ」と読み、しゃがむ姿勢を指す言葉で、相撲や剣道、茶道など日本の伝統文化でそれぞれの意味合いを持って使われている。

✅ 茶道では手や口を清め心を落ち着かせるため、弓道や剣道では礼や集中力を高めるために行われ、相撲では準備運動と精神統一の儀式として行われる。

✅ 蹲踞のポーズはダイエット効果も期待でき、かかとをつけ、つま先を90度に開き、腰を落とし、背筋を伸ばすといった方法がある。

さらに読む ⇒Oggi.jp|おしゃれもキャリアも。働く女性のWebメディア出典/画像元: https://oggi.jp/7429583武道における蹲踞は、単なる動作ではなく、精神性を高めるための重要な要素であることがわかります。

礼儀作法や集中力を高めるために、現代まで受け継がれているのは素晴らしいですね。

蹲踞の歴史は古く、中国の礼俗にも見られるなど、礼儀作法として発展してきました。

武道では、精神統一や礼儀作法として、稽古の開始と終了時に道場への敬意や、集中力を高めるために行われます。

相撲では、四股踏みの前の準備体操として、神事の一環として試合開始前に相手との呼吸を合わせるために行われます。

弓道や剣道でも、生死をかけた戦いにおいて感覚を研ぎ澄ますために、現代まで受け継がれています。

俺、昔ちょっとだけ剣道やってたけど、構えとか礼に意味があるってのは全然知らんかったけん、勉強になったわー。もっとちゃんとやっとけばよかったな!

次のページを読む ⇒

武道の基本「蹲踞」で、体幹を整え、心身を集中!柔軟性UP、ダイエット効果も◎ 正しい姿勢で健康的な体へ。