田丸大氏の研究から読み解く公共政策と都市問題:日本の未来を照らす研究とは?田丸大氏の研究成果と公共政策への貢献

日本の政治・社会を多角的に分析する田丸大氏の研究。地方自治、法制度、都市問題など幅広いテーマを扱い、地方分権改革、法改正、都市政策の事例を詳細に解明。講義録、インタビュー、政策事例分析など多角的な手法で、法制度の変化と政策への影響、持続可能な地域社会の構築を探求。2000年代からの活発な研究活動で、現代社会の課題に迫る。

💡 田丸大氏の研究は、公共政策、地方自治、法制度など多岐にわたり、日本の政治・社会問題を考察。

💡 研究成果は学術誌や書籍で発表され、地方分権改革や社会の変化に対応した政策課題に焦点を当てています。

💡 研究手法は、講義録、インタビュー、条例制定の過程など、多様な方法論を用いています。

本日は、田丸大氏の研究成果を通して、日本の抱える課題と、その解決に向けた道筋を探っていきたいと思います。

まずは、田丸氏の研究内容をざっくりとご紹介しましょう。

学術研究の軌跡:田丸大氏の研究成果と公共政策への貢献

田丸大氏の研究、何がすごい?20年間で日本の何を変えた?

公共政策、地方自治、法制度…日本の重要問題を考察。

田丸大氏の研究は、まず、育児休業取得に関する考察から始まります。

男性の育児参加促進に向けた政策提言や、組織文化の変革について、具体的な事例を交えて解説していきます。

公開日:2025/03/13

✅ 文京区長である成澤氏は、15年前に男性初の育休を取得し、男性の育児参加は進展したが、取得率だけにこだわるのではなく、長時間労働の是正が重要だと考えている。

✅ 育休取得のタイミングは重要であり、パパ・ママ育休プラス制度の利用や、ママの復職時期、保育園入園など、家庭の実情に合わせて取得するケースが増えている。

✅ 文京区では、区長自身の育休取得後、男性職員の育児休業取得を促進するための要綱を作成し、上司が部下に育休取得を勧める制度を導入するなど、組織文化の変革も行っている。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/woman_excite/life/woman_excite-E1741660594167男性の育児休業取得促進は、確かに重要ですね。

取得率だけでなく、長時間労働の是正も課題とのこと。

組織文化の変革、具体的に上司が部下に育休を勧める制度は、効果がありそうですね。

田丸大氏の研究は、公共政策、地方自治、法制度といった多岐にわたるテーマを扱い、日本の政治・社会における重要な問題を考察しています。

その研究成果は、『駒澤法学』をはじめとする学術誌や書籍を通じて発表されており、2000年代から2020年代にかけて活発な活動を展開しています。

特に、2000年代以降は地方分権改革や社会の変化に対応した政策課題への関心が高まり、それに応える形で研究が深められています。

論文は、法改正の過程、地方自治体の政策形成、都市議員の役割、そして社会的な問題への対応など、多角的な視点からアプローチしています。

研究手法としては、講義録、インタビュー、条例制定の過程、政策事例の分析など、多様な方法論が用いられています。

え〜、育休とかマジ興味な〜い!でも、上司が勧める制度とか、ちょっと面白そうやん? 会社、変わるんかな?

法制度の変遷と政策形成:水防法から省庁の組織改革まで

法改正と政策領域の拡大? 法制度研究の目的とは?

法制度の変化と政策への影響を明らかにすること。

次に、法制度の変遷と政策形成について見ていきましょう。

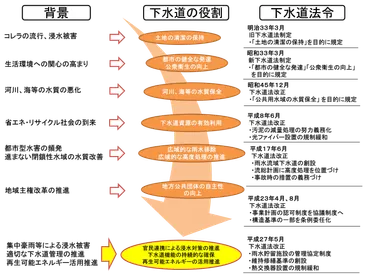

水防法や下水道法など、具体的な法律の改正過程を分析し、政策がどのように形成されるのか、そのプロセスを解説します。

✅ 下水道法は、昭和33年の改正で都市環境改善と公衆衛生向上を目的とし、昭和45年の改正で公共用水域の水質保全が追加され、その後、水質保全の重要性が高まり、事業が急速に進展しました。

✅ 水質汚濁防止行政においては、昭和33年に水質保全法と工場排水法が制定され、昭和45年の水質汚濁防止法成立により下水道の役割が拡大し、総量規制制度の導入などにより水質保全における下水道の重要性が増しました。

✅ 近年、気候変動などによる社会経済情勢の変化を踏まえ、平成26年に「新下水道ビジョン」が策定され、持続可能な下水道の実現を目指し、浸水対策、老朽化対策、再生可能エネルギーの活用などが推進されています。

さらに読む ⇒国土交通省出典/画像元: https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000247.html下水道法の改正は、環境問題やインフラ整備に大きく貢献していますね。

水質保全や、再生可能エネルギーの活用など、今後の発展にも期待したいですね。

法制度に関する研究では、水防法等の改正に見る法案作成過程の詳細な分析、法改正と政策領域の拡大、法令の規律密度の低下、省庁における法案作成過程の変容など、法制度の変遷と政策形成プロセスの分析が行われています。

国土交通省における水道部局の統合や、水防法・下水道法・日本下水道事業団法の改正に関するインタビューも含まれています。

さらに、法案準備室に関する考察も含まれています。

これらの研究は、法制度がどのように変化し、それが政策にどのような影響を与えるのかを明らかにすることを目的としています。

うーん、法律とかマジ眠いっちゃけど、下水道がキレイになるのはエエやん!あと、エネルギー活用とかSDGsっぽいし、なんかちょっと興味出てきた。

次のページを読む ⇒

都市問題の最前線!北九州CI、アデレード公共交通、自治体外部委託…地域課題を解決する研究事例を凝縮!持続可能な街づくりへのヒント満載。