学校問題、先生との関係を円滑にするには?親と教師のコミュニケーション術とは?(疑問形?マーク)学校生活でのトラブルシューティング:保護者のためのガイド

学校生活の悩みに立ち向かう保護者のためのガイド! 先生の理不尽な指導や問題行動にどう対応する? クレーム、相談、教育委員会への相談、そして弁護士への相談まで、具体的な解決策を提示。子どものSOSを正しく受け止め、学校との建設的なコミュニケーションを図る方法を伝授。いじめや問題行動に苦しむ子どもたちを、保護者としてどう守り、サポートしていくのか。 感情的にならず、事実に基づき、冷静に問題解決へと導くための羅針盤。

苦情・クレームを伝えるコツ:建設的な対話のために

学校へのクレーム、誰に相談するのが適切?

担任、学年主任、教頭、校長と順に相談。

学校への苦情やクレームを伝えることは、子どものためにも重要です。

しかし、伝え方を間違えると、事態が悪化することもあります。

今回は、建設的な対話をするためのコツを解説していきます。

公開日:2021/06/19

✅ 子供のことで担任の先生に相談する場合、気になることがあれば、問題が悪化する前にすぐに相談するべきです。

✅ 相談の方法は、相談内容の緊急度によって異なり、緊急性のない場合は連絡帳や手紙で、緊急を要する場合は電話で連絡を取ります。

✅ 電話での相談が難しい場合は、学校職員に先生への伝言を頼み、先生からの折り返しを待つか、こちらから電話をかけ直すことも必要です。

さらに読む ⇒学びエンジョイ出典/画像元: https://manabi-enjoy.com/syogakkouseikatu/archives/830相談内容の緊急度によって、相談方法を変えるというのは、とても合理的ですね。

緊急性のない場合は、連絡帳や手紙で伝えることで、冷静に問題を整理できますし、良いですね。

学校へのクレームや苦情を伝える際には、問題の性質や関わる先生によって、担任、学年主任、教頭、校長など相談相手を使い分けましょう。

基本的には子どもに近い順に相談し、教育委員会への相談は最終手段とします。

伝える手段としては、電話、直接訪問、連絡帳、手紙など、自分が最も上手に伝えられる方法を選びましょう。

手紙を書くことで問題を整理し、冷静になれる効果もあります。

いじめや先生の不適切な対応については、具体的に誰に問題があったのかを明確に示しましょう。

あらやだ、ワシはもう直接乗り込んで、校長先生に怒鳴り散らすわよ!あの子どものことじゃ!わしが守らなきゃ!

学校と保護者の対立を避けるために:教師の理解と対応

保護者との対立を避けるには?教師の重要な姿勢とは?

保護者の苦しみ、希望に共感し、共に解決策を探る。

学校と保護者の対立は、子どもたちにとって大きな負担となります。

教師の理解を深め、円滑な関係を築くことが重要です。

今回は、対立を避けるための具体的な方法を解説していきます。

公開日:2025/05/07

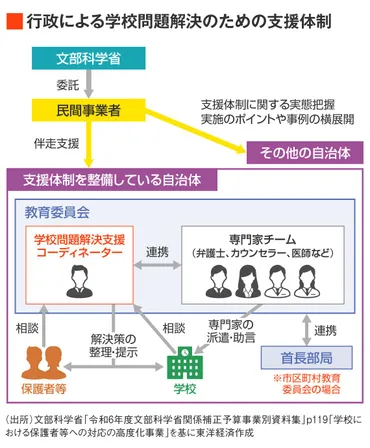

✅ 保護者からの理不尽なクレームが教員の負担となり、長時間労働や教職敬遠の一因となっている。

✅ 文科省は、学校と連携し、保護者対応を専門とする民間事業者を活用する方針を示し、学校の事情に詳しい人材によるサポート体制を構築しようとしている。

✅ これにより、教員は本来の業務である授業準備や子どもへの関わりに集中できるようになり、保護者対応の負担軽減と教員のモチベーション向上を目指す。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/857819保護者の要求の背後にある゛苦しみや希望゛を理解し、共感することが重要というのは、とても心に響きますね。

教師も保護者も、子どものために最善を尽くしたいという思いは同じはずです。

生徒間の問題(事故、嫌がらせ、いじめなど)をめぐり、保護者と学校側の対立が生じやすい現状があります。

保護者は、子どもの問題に対し、後悔や自責の念、恐怖心、責任感など様々な感情を抱き、その結果として具体的な要求をすることが多いです。

教師は、これらの要求の背後にある保護者の゛苦しみや希望゛を理解し、共感することが重要です。

「辞めたい」「別れたい」「死にたい」という言葉の裏にある、抱えている゛しんどいこと゛に焦点を当て、共に解決策を探る姿勢が求められます。

えー、わかる!うちの親も、うちのこと心配して、学校にめっちゃ電話してたもん!先生も大変やなーって思うけど、親も大変なんやで!

問題解決のための具体的な行動:相談・法的手段

教師の困った行動!どうすれば?弁護士相談のメリットは?

迅速サポート、法的知識、精神的ストレス軽減。

問題解決のためには、具体的な行動を起こすことが重要です。

スクールロイヤーへの相談や、法的手段も視野に入れることもあります。

今回は、具体的な行動について解説していきます。

公開日:2023/11/10

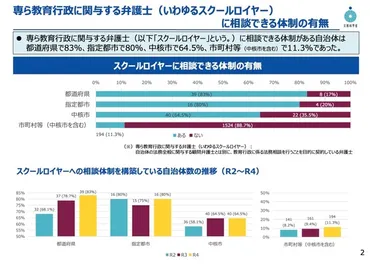

✅ 文部科学省の調査で、スクールロイヤーへの法務相談で最も多いのは、保護者からの過剰な苦情や不当な要求に関する対応であり、次いでいじめ対応に関する相談が多いことが判明しました。

✅ スクールロイヤーの配置は都道府県や指定都市では進んでいるものの、市町村等では遅れており、未配置の自治体では顧問弁護士で対応している場合が多いことが示されました。

✅ スクールロイヤー未配置の自治体では、予算の確保が難しいことなどを理由に、スクールロイヤーの設置を検討していない場合がある一方で、保護者対応やいじめ対応が多くの自治体で課題となっています。

さらに読む ⇒教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」出典/画像元: https://reseed.resemom.jp/article/2023/11/10/7588.htmlスクールロイヤーへの相談や、法的手段も選択肢の一つとして知っておくべきですね。

学校だけでは解決できない問題もありますから、様々な選択肢を知っておくことは大切だと思います。

教師の問題行動に遭遇した場合の対処法として、学校への直接的なクレーム、教育委員会などの上位機関への相談、警察への被害届提出、弁護士への相談などがあります。

弁護士に相談するメリットとして、迅速なサポート、法的知識に基づく対応、精神的ストレスの軽減が挙げられます。

弁護士への相談の際には、事実関係の整理、関連資料の準備、求める解決策の明確化が重要です。

学校が問題をもみ消す可能性もあるため、別の機関への相談も検討しましょう。

ま、何かあったら、最終的には弁護士さんに相談するのが一番やろね。俺も何かあったら、すぐに相談できるように準備しとこうかな!

今回の記事では、学校生活における様々な問題とその解決策を解説しました。

子どもを守るために、親としてできることはたくさんあります。

ぜひ、今回の情報を参考に、より良い学校生活を送ってください。

💡 子どもの問題行動の原因を理解し、適切な対処法を実践することが重要です。

💡 理不尽な先生への対処法や、学校とのコミュニケーション術を学ぶことが大切です。

💡 問題解決のためには、相談や法的手段も検討しましょう。