遺言書の基礎知識と無効リスク? 専門家が解説する遺言の重要性とは?遺言書の基本と形式、無効になるケースや対応策を徹底解説

大切な財産を誰に託す? 遺言書の基礎知識を網羅! 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、無効になるケース、遺言能力の判断基準、遺留分侵害への対応など、相続をめぐる法的リスクと対策を徹底解説。遺言書の開封方法から、弁護士への相談まで、相続人の権利を守るための情報が満載! 無料相談も活用して、賢く準備を。

💡 遺言書の3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)を解説し、それぞれの特徴と注意点を紹介します。

💡 遺言が無効になる主なケースとその判断基準を詳細に説明し、相続に関するトラブルを未然に防ぐための知識を提供します。

💡 遺言無効確認訴訟の手続きと対応策を解説し、相続人が自身の権利を守るために必要な情報をまとめます。

遺言書は、残された家族の未来を左右する重要なものです。

今回は、遺言書の基本から、無効になるケース、そしてその対策まで、詳しく見ていきましょう。

遺言の基本と形式

遺言の種類、費用を抑えるには?

自筆証書遺言が費用を抑えられます。

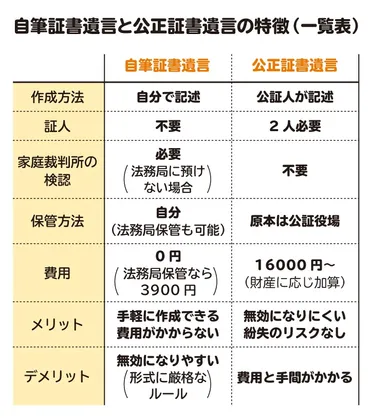

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や注意点が異なります。

遺言の目的や作成者の状況に合わせて、最適な形式を選択することが重要です。

✅ 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、財産の分け方や相続人を指定できる。

✅ 自筆証書遺言は手軽に作成できるが、無効になりやすく、紛失や隠蔽のリスクがある。法務局の遺言書保管制度を利用することで、これらのデメリットを軽減できる。

✅ 遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所での検認手続きが必要であり、自筆証書遺言の場合はこの検認が必要となる。

さらに読む ⇒遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト|相続会議出典/画像元: https://souzoku.asahi.com/article/14374066遺言の形式によって、作成の手間や費用、そして有効性が大きく変わってくるんですね。

特に自筆証書遺言は、手軽に始められる反面、無効になるリスクも高いということ、しっかり覚えておかないと。

遺言は、被相続人(故人)が財産の分配方法を定める重要な意思表示であり、書面で残すことが不可欠です。

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの主要な形式があります。

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自書し、押印して作成するもので、費用を抑えられる利点があります。

また、法務局に保管する制度を利用することもでき、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

一方、公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成され、公証役場で保管されます。

これにより、遺言の有効性が確保される一方、費用が発生します。

公正証書遺言の作成には、公証役場手数料、公証人の出張費用(必要な場合)、証人費用、専門家への報酬などがかかります。

うちら、遺言とか全然縁ないと思ってたけど、意外と大事なんやね!自筆証書遺言は、ちょっと怖いけど、チャレンジしてみよかな!

遺言の有効性に関する注意事項

遺言、無効になるリスクは?公正証書でも?

形式不備や遺言能力の欠如などで無効になる可能性あり

遺言書が無効になる原因は様々ですが、形式不備や遺言能力の欠如などが主な要因です。

遺言書の有効性を左右する重要なポイントを理解し、トラブルを回避するための対策を講じましょう。

✅ 遺言書の内容に不満がある場合、遺言書の無効を主張できる場合があります。無効にするためには、遺言能力の有無や遺言書の方式など、特定の条件を満たしている必要があります。

✅ 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や要件が異なります。遺言書の無効を判断する際には、遺言書の種類に応じて適切な基準を適用する必要があります。

✅ 遺言書が無効になるためには、遺言能力(15歳以上かつ判断力があること)の欠如、方式の不備、遺言の範囲の逸脱などが挙げられます。遺言書の内容に納得できない場合は、これらの点を確認し、専門家への相談も検討しましょう。

さらに読む ⇒弁護士法人サリュ|法律事務所に無料相談出典/画像元: https://legalpro.jp/souzoku/8394/遺言書の無効リスクって、思ってたより色んなところに潜んでますね。

日付とか署名とか、細かいところまで気をつけないといけないって、ちょっと大変かも。

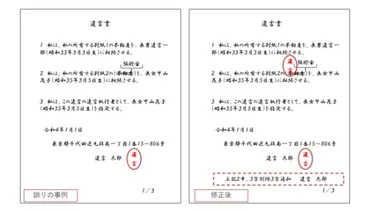

自筆証書遺言は、形式不備による無効リスクが高く、日付の記載漏れ、署名・押印の欠如、内容の不明確さなどが原因で無効になる可能性があります。

公正証書遺言は、無効になるリスクは低いですが、どちらの形式であっても、遺言能力の欠如(認知症など)、詐欺や強迫による作成、公序良俗違反など、様々な理由で無効となる可能性があります。

遺言書の開封は、勝手に行うと法的問題に発展する可能性があるので注意が必要です。

遺言書って、ちょっと怖いイメージあったけど、ちゃんと勉強しとけば、変なことにはならんやろ!まぁ、俺には関係ないけどね!へへ!

次のページを読む ⇒

遺言無効のリスクと対策を徹底解説!無効になるケース、有効にするためのポイント、遺言の種類と手続きをわかりやすく解説。相続トラブルを未然に防ぎ、権利を守るために。