華頂宮家ってどんな家?華族制度と華頂家の謎に迫る!華頂宮家と華頂侯爵家、知られざる歴史

明治維新後の華頂宮家、波乱の歴史を紐解く。創設から廃絶、侯爵家としての再興、そして現代へ。海軍軍人としての活躍、皇室との深い繋がり、男系継承の意味とは? 伏見宮家の分家として、天皇家の血筋を支えた華頂家の知られざる足跡を追う。華頂侯爵家、博信、博道…その姿が示すものとは? 皇室の歴史と男系継承を考える上で、見逃せない視点。

💡 華頂宮家は、伏見宮家から分かれた宮家で、華頂宮家創設から断絶、侯爵家創設までを解説。

💡 華頂宮家は、皇室の男系継承を支える重要な役割を担っていた背景を詳細に解説。

💡 華頂博信侯爵や華頂博道の足跡、華頂家に関わる人物の関係性について紹介します。

さて、今回は華頂宮家と華頂侯爵家について、その歴史や人物像に焦点を当ててご紹介していきます。

華頂宮家の創設と変遷

華頂宮家、消滅の危機を救ったのは誰?

伏見宮博恭王と博忠王です。

華頂宮家は、明治時代に創設され、華族制度の中で存在感を示しました。

初代博経親王から始まり、博恭王、博忠王へと継承されていく中で、様々な出来事に見舞われました。

✅ 華頂宮家は、初代博経親王の創設から始まり、博厚親王、博恭王、博忠王と継承されたが、博忠王の死により一旦断絶した。

✅ 伏見宮博恭王の子である博信は臣籍降下し、華頂宮侯爵家を創設。華子夫人との離婚騒動後、養鶏やダンス教師として生計を立てようとした。

✅ 離婚の原因となった華子夫人の不倫騒動では、関係者による手記合戦が繰り広げられ、世間の注目を集めた。

さらに読む ⇒直球和館出典/画像元: https://easthall.blog.jp/archives/25711183.html華頂宮家の歴史は、華族制度の変遷と密接に結びついていますね。

様々な出来事と、それに翻弄される人々の人生が印象的です。

明治維新後の1868年、伏見宮博経親王によって華頂宮家は創設されました。

しかし、初代博経親王の早逝や2代目の幼い死により、一時途絶えの危機に瀕します。

その後、伏見宮貞愛親王の長男である博恭王が3代目を継承し、海軍軍人として活躍。

しかし、博恭王は伏見宮家に戻り、華頂宮家は博忠王が4代目を務めましたが、1924年に廃絶となりました。

えー、めっちゃおもろいやん!華頂宮家の人たちの人生、波乱万丈すぎてドラマみたい!もっと詳しく聞きたいー!

華頂侯爵家の創設と博信侯爵

華頂侯爵家、皇室の血筋を繋ぐ鍵?その役割とは?

男系継承と、皇室の血のスペアとしての役割。

華頂侯爵家は、華頂宮家の断絶後に臣籍降下した博信侯爵によって創設されました。

彼らの存在は、旧宮家の役割や、皇室の血筋を守る上で重要な意味を持っています。

公開日:2023/07/01

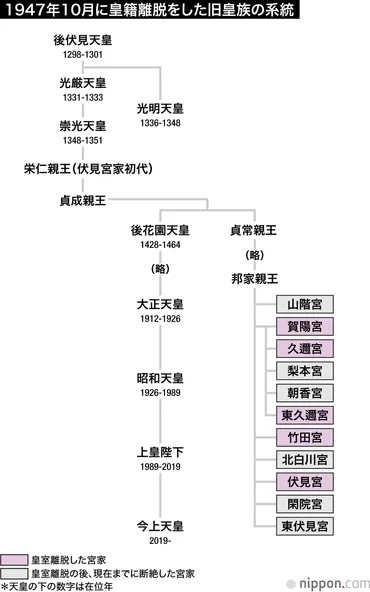

✅ 伏見宮家は、南北朝時代に遡る600年以上続く日本の旧宮家で、天皇家の血筋を絶やさないための役割を担い、皇位継承者がいない場合に新帝を出すこともあった。

✅ 江戸時代には四親王家の一つとして数えられ、明治維新後に隆盛を極め、伏見宮家の邦家親王の息子たちが次々と還俗して新たな宮家を創設した。

✅ 伏見宮家の朝彦親王は久邇宮家を創設し、その長女の良子女王が昭和天皇に嫁ぎ、香淳皇后となった。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c06132/旧宮家が皇室の血筋を繋ぐ上で重要な役割を担っていたという背景、興味深いですね。

男系継承という観点からも、その存在意義が理解できます。

華頂宮家廃絶後、博恭王の三男である博信が臣籍降下し、華頂侯爵家を創設して祭祀を継承しました。

博信侯爵は海軍大佐として活躍し、二度の結婚を経て三人の子供をもうけました。

この侯爵家の存在は、男系継承という観点からも、皇室の血筋を繋ぐ上で重要な役割を果たしていました。

特に、旧宮家は、天皇家の男系が途絶えた時のための血のスペアとしての役割を担っていたという背景があります。

いやあ、旧宮家って、すごいロマンあるやん。歴史って面白いわー!俺も子孫残そかな!

次のページを読む ⇒

華頂宮家、その知られざる足跡。皇籍離脱後の活動、東欧トヨペット社長、葬儀での喪主…博信侯爵長男・博道の人生から、近代皇室の影を読み解く。