周波数と波長って何?電磁波の基本から応用まで徹底解説!(?)電磁波と周波数の基礎知識

周波数と波長、電磁波の基礎から応用までを分かりやすく解説!光や電波の性質、アンテナ設計への影響、多様な通信技術での周波数の活用方法を網羅。身近な電化製品からスマートフォン、衛星通信まで、電波の世界を深く理解するための決定版!

💡 周波数と波長の関係を理解し、電磁波の基礎知識を深めます。

💡 電磁波が私たちの生活にどのように利用されているのかを学びます。

💡 電波の特性と、アンテナや通信における周波数の利用方法を解説します。

本日は電磁波の世界へご案内いたします。

電磁波の基本から、様々な応用例まで、わかりやすく解説していきます。

周波数と波長:基本概念

周波数と波長の関係って何?身近な例はある?

振動回数と波の長さ!商用電源が身近な例。

電磁波の根幹をなす周波数と波長の関係について解説します。

まずは基本概念をしっかりと理解していきましょう。

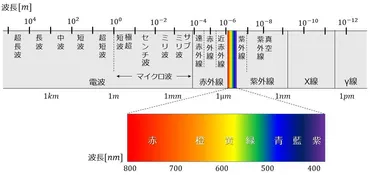

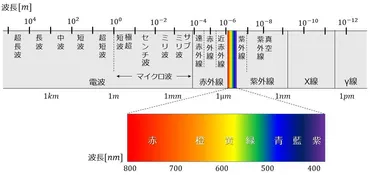

✅ 波長は波の1周期分の長さで、光の色やエネルギー、回折のしやすさなど物理的性質に影響する。

✅ 光の波長は380nm~770nmが可視光線で、それより長い波長は赤外線、短い波長は紫外線と呼ばれ、それぞれ異なる応用例がある。

✅ 電磁波は波長の長さによって電波、赤外線、可視光線、紫外線などに分類され、通信、加熱、視覚、太陽電池など様々な分野で利用されている。

さらに読む ⇒光学技術の基礎用語出典/画像元: https://www.optics-words.com/kogaku_kiso/wavelength.html電磁波の基本を学ぶ第一歩として、とても重要な内容ですね。

周波数と波長の関係性が、今後の理解を深める鍵となります。

始まりは周波数と波長の関係性から説明しましょう。

周波数とは、交流電流、音波、電波などの周期的現象における1秒あたりの振動回数を表し、ヘルツ(Hz)という単位で測られます。

周波数は周期の逆数(f=1/T)であり、波の速さvと波長λの関係(f=v/λ)からも計算できます。

周波数は周波数カウンタで測定され、より高い周波数ではヘテロダイン変換技法が用いられます。

身近な例としては、電化製品の50Hzまたは60Hzといった商用電源周波数が挙げられます。

波長は、波の山から次の山、または谷から次の谷までの水平距離を示し、メートル(m)という単位で表されます。

波長は波数k、角振動数ω、波の位相速度v、周波数fを用いて定義され(λ=2π/k=2πv/ω=v/f)、分光光度計や光スペクトラムアナライザといった測定器で測定されます。

プリズム分光器で光を分光することでも、おおよその波長を推測できます。

周波数は振動の速さを、波長は波の長さを表しており、これらは波の性質を理解する上で重要な要素です。

えー、なんか難しそうやけど、波とか周波数って、スマホとかに関係あるん? もっと簡単に教えてやー!

電磁波の基礎知識

電磁波の種類、可視光線と電波の違いは?

可視光線は光、電波は周波数帯の波。

電磁波の基本的な知識を深め、光との関係性について見ていきましょう。

電磁波の特性を理解することが重要です。

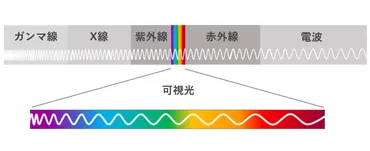

✅ 光は波の性質を持ち、波長の違いによって色が変わる。可視光は、波長に応じて紫色から赤色に見える。

✅ 光は電磁波の一種であり、波長が異なるだけで携帯電話の電波やレントゲン写真と同じ仲間である。

✅ 人間の目に見える波長の電磁波を「光」と呼んでおり、波長が短い電磁波は生物に有害な場合がある。

さらに読む ⇒照明とソケットの株式会社新光電気出典/画像元: https://www.shinko-ele.co.jp/media/hikari-pedia/hikari-nami-denziha電磁波と光の関係性、とても興味深いですね! 可視光線って、電磁波の一部やったんや!。

電磁波について理解を深めましょう。

電磁波とは「電界」と「磁界」が相互作用して生じる波であり、「光」や「電波」も電磁波の一種です。

光は可視光線であり、スマホやパソコンの画面を見る際に利用されています。

一方、電波は「kHz」〜「GHz」の周波数帯の電磁波を指し、周波数によって用途が異なり、電界と磁界が常に垂直に交わる波として表現され、光の速度が一定であることが特徴です。

光の速さは真空中で約30万km/秒であり、水中やガラス中では遅くなります。

波長による電磁波の分類をすると、可視光(380~770nm)はその一部であり、赤外線、紫外線、X線など目に見えない波長も存在します。

それぞれの波長は様々な用途に利用されており、赤外線は熱感知センサーやパルスオキシメーターに、可視光は照明やディスプレイに、紫外線は殺菌などに利用されています。

光の波長の違いは色の違いを引き起こし、プリズムを通過させると虹色に分解されます。

光の振動数も波長と逆数の関係にあります。

なるほどねー。光が電磁波の一部ってのは、ちょっと意外やったな。でも、電波とかも仲間って考えると、なんか面白いね!

次のページを読む ⇒

アンテナのサイズは周波数で決まる!電波の基礎知識を解説。周波数帯域別の特徴と利用例、波長と通信への影響まで。スマホや放送で使われる電波の世界を覗いてみよう!