遺言書作成の基礎知識:あなたの想いを形にするには?遺言書の基礎知識と、作成の注意点。

大切な想いを形に。遺言書作成は、あなたの死後の財産管理を円滑にし、家族への最後の贈り物となります。自筆、公正証書など、遺言の種類や法的要件をわかりやすく解説。相続トラブルを回避し、あなたの想いを伝えるための秘訣を伝授します。専門家への相談、終活の重要性も理解を深め、感謝の気持ちを届ける遺言書作成を始めましょう。

💡 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれ特徴が違います。

💡 遺言書を作成する際には、法的要件を正確に満たす必要があり、専門家のサポートも有効です。

💡 遺言書は、相続人以外への遺贈や、遺産分割方法の指示にも活用でき、終活に役立ちます。

遺言書の準備は、将来への安心材料です。

それぞれの遺言の種類や、注意点について見ていきましょう。

遺言書の準備:未来への一歩

遺言、種類は何がある?財産管理に必須?

自筆、公正、秘密証書。財産管理に重要。

遺言書は、故人の想いを形にし、死後の財産管理を円滑に進めるための重要な手段です。

種類や、それぞれのメリット・デメリットを理解しましょう。

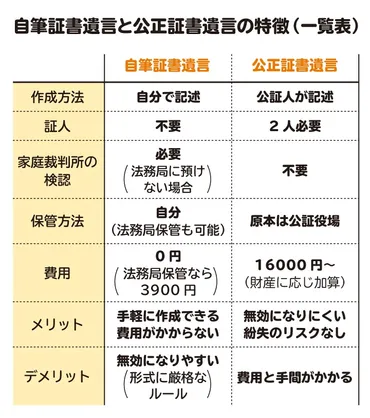

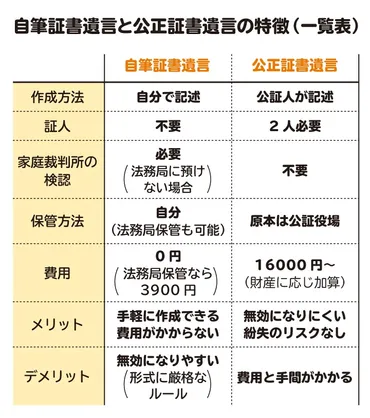

✅ 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがある。

✅ 自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、無効になりやすい、紛失や隠蔽のリスクがあるが、法務局の遺言書保管制度を利用することでこれらのリスクを軽減できる。

✅ 自筆証書遺言は原則として検認が必要だが、法務局で保管された場合は検認が不要となる。

さらに読む ⇒遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト|相続会議出典/画像元: https://souzoku.asahi.com/article/14374066自筆証書遺言は手軽に始められますが、法務局の保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを軽減できるのは良いですね。

遺言は、故人の想いを形にし、死後の財産管理を円滑に進めるための重要な手段です。

相続財産を持つ方は、元気なうちに遺言書の作成を検討しましょう。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、それぞれ特徴が異なります。

自筆証書遺言は手軽ですが、紛失や改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高く、法的にも有効です。

えー、遺言書って、なんか難しそうやん?でも、ちゃんと準備しとけば、安心ってことやんな?

遺言書の作成と法的要件

遺言書、何に注意?自筆?財産?相続のポイントは?

自筆、財産記載、付言事項が重要!

遺言書の作成には、法律で定められた要件があります。

自筆証書遺言の改正点や、法務局での保管制度について見ていきましょう。

✅ 自筆証書遺言に関する改正点として、本文は自書が必要だが財産目録はパソコン作成や代筆が可能になり、各ページへの署名押印が必要になった。適用は平成31年1月13日以降の遺言書。

✅ 自筆証書遺言の保管制度が創設され、法務局での保管が可能になった。遺言書の紛失や隠匿を防止し、相続発生後も遺言内容を確認できる。適用は令和2年7月10日から。

✅ 自筆証書遺言を作成する際は、遺言能力(15歳以上・意思能力)が必要であり、改正された内容に従い、正確な方法で作成する必要がある。

さらに読む ⇒【公式】森田大税理士事務所 公式ホームページ|奈良県に拠点をおく税理士事務所。税務、会計等を貴社の立場でサポートしています!出典/画像元: https://morita-as.com/news_201909.html2019年の法改正で、財産目録が手書きじゃなくても良くなったのは、作成のハードルが下がって良いですね。

ただ、正確に記載することが重要です。

遺言書を作成する際には、法的要件を正確に満たすことが重要です。

自筆証書遺言の場合、全文自筆で作成し、作成日、署名、押印が必須です。

日付の正確な記載、訂正方法の遵守も重要です。

2019年の法改正により、財産目録は手書きでなくても良く、登記事項証明書や通帳の写しを活用できます。

遺言書には、財産情報を正確に記載し、不動産の詳細な情報や、金融資産の情報を具体的に記載する必要があります。

相続人への思いを伝えるために、付言事項を活用し、遺言者の思いや感謝の気持ちを示すことも推奨されます。

曖昧な表現を避け、具体的な理由や思いを補足することが、遺言書の有効性と円滑な相続に繋がります。

せやね!俺も将来、遺言書書くんやったら、パソコンでちゃちゃっと済ませれる方がええわ。それに、財産目録って結構めんどくさいやん?

次のページを読む ⇒

大切な人に想いを届ける遺言。相続トラブルを防ぎ、円滑な相続を実現!専門家サポートで、あなたの終活をサポートします。