就職氷河期世代の介護問題とは?:50代の苦悩と社会保障の課題?氷河期世代の介護問題:経済的困窮、仕事との両立、そして未来への備え

バブル崩壊後の就職氷河期世代が直面する、親の介護と経済的困窮の二重苦。低賃金・非正規雇用のまま、40代~50代で親の介護問題に直面し、介護費用と仕事の両立に苦悩。政府支援は不十分で、将来の介護費用高騰も懸念される。制度の知識を深め、情報を共有し、未来を見据えたライフプランが必要。氷河期世代への継続的な支援と、介護制度の拡充が急務。

仕事と介護の両立:現実は厳しく、支援は不足

ワーキングケアラー、介護と仕事の両立、最大の問題は何?

制度不備と、非正規雇用者の厳しい状況。

20~30代のヤングケアラーは認知度が低く、孤立しがちです。

この章では、仕事と介護の両立という困難な現実と、支援の不足について掘り下げていきます。

公開日:2022/12/12

✅ 20~30代の若者ケアラーは、ヤングケアラーに比べて認知度が低く、介護と仕事の両立や家族からの理解不足によって孤立しがちである。

✅ 2015年に母親が脳出血で倒れたことをきっかけに、悟さんは介護を担うことになった。父親や弟の協力を得られず、介護サービスの利用も拒否されたため、悟さんは一人で母親の介護をすることになった。

✅ 介護によって悟さんは生活困窮や精神的な苦痛を感じ、「死にたい」とまで思うようになっている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/633374?display=b介護と仕事の両立がいかに困難であるか、改めて考えさせられました。

制度や企業のサポート不足が、この問題をさらに深刻化させていると感じました。

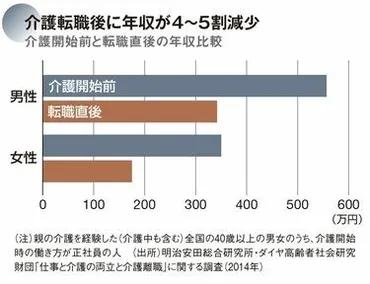

働きながら介護をする「ワーキングケアラー」は、時間的制約や突発的な対応の必要性から仕事との両立に苦労しています。

介護離職のリスクも高く、企業のサポート不足も問題となっています。

介護休業と介護休業給付を利用できますが、非正規雇用者には条件や期間の制限があり、使い勝手が良いとは言えません。

介護休業給付金は給与の67%であり、介護休暇は有給か否かは事業所次第です。

今後は、介護休業給付金の拡充や介護休暇でも給付を受けられるような制度改定が急務とされています。

介護と仕事の両立を支援するための制度は不十分であり、特に非正規雇用者や中小企業で働く人にとっては、介護離職という選択肢を余儀なくされるケースも少なくありません。

筆者は、介護福祉ジャーナリストである奥村シンゴ氏の指摘を引用し、この問題の深刻さを訴えています。

あらまぁ!大変じゃのう。ワシらの頃は、一家総出で介護したもんじゃからのう。今は、一人で抱え込まなきゃならんもんなんかのう!国は、もっと面倒見てやらんといかんぞ!

未来への備え:知る、話す、頼ることの重要性

介護問題、どう乗り切る?「知る」「話す」「頼る」以外に何が?

情報収集、コミュニティ参加、制度理解、ライフデザイン。

2040年の介護職員不足と要介護者の増加を見据え、今から何ができるのかを考えます。

健康寿命を延ばし、血縁以外の支え合いコミュニティを作るなどの準備を解説します。

公開日:2025/09/29

✅ 就職氷河期世代は、2040年の介護職員不足と要介護者の増加により、介護を受けられなくなるリスクがあるため、今から備える必要がある。

✅ 氷河期世代は、単身率の高さ、経済的余裕のなさ、社会的孤立といった要因から、介護費用を払えず、誰にも気づかれないまま孤立する可能性が高い。

✅ 介護されないためには、健康寿命を延ばす(筋トレ、タンパク質摂取、睡眠習慣)、血縁以外の支え合いコミュニティを作るなどの準備を今から始めることが重要である。

さらに読む ⇒イッセーの やり直し英語勉強術出典/画像元: https://isseisuzuki.org/iceagers2040care/未来への備えとして、健康維持、資産形成、情報収集、そしてコミュニティ作りが重要だと感じました。

早めの準備が、将来の不安を軽減する力になるはずです。

氷河期世代の介護問題は、仕事、お金、家族、心に影響を及ぼしますが、「知る」「話す」「頼る」ことが重要です。

親や兄弟姉妹と介護の方針について話し合い、役割分担を決めること、情報収集とネットワークづくりも重要となります。

情報交換ができるコミュニティやSNSグループへの参加も、孤独感を軽減し、長期的な介護を乗り切るために役立ちます。

未来への備えとして、自身の老後も見据えたライフデザインが必要となります。

健康維持や資産形成も並行して考え、制度の知識を深めることで、無駄な出費を抑え、必要な支援を早期に受けることができます。

介護保険や社会保障制度を学び、制度の「使い手」になることが、経済的困窮から脱するための最大の防衛策となります。

えー、介護される側も大変やけど、する側も大変やん! 友達と支え合ったり、助け合えるようなコミュニティとか、めっちゃ大事やん! あたしも、将来のために、色々準備しとこ!

社会全体での対策:政治の動きと今後の展望

氷河期世代の介護問題、今何が求められる?

幅広い支援と介護制度拡充が不可欠。

立憲民主党の政策パッケージや、各政党の支援策について解説します。

就職氷河期世代への支援と、今後の展望について、具体的に見ていきましょう。

公開日:2025/04/25

✅ 立憲民主党就職氷河期対策委員会が、就職氷河期世代への支援を目的とした政策パッケージを発表し、賃金向上、住宅支援、老後への安心を柱とした具体的な政策を提示しました。

✅ この政策は、「Money/お金」「Home/家」「Time/時間」の3つの観点から、リカレント教育やフリーランス支援、賃金アップ、住宅セーフティネットの充実、介護離職ゼロに向けた取り組み強化など、多岐にわたる支援策を盛り込んでいます。

✅ 委員会は、与野党を超えた連携を呼びかけ、就職氷河期世代の抱える課題は個人の責任ではなく政治の責任であると強調し、政府の支援プログラム拡充を前提に、将来への希望を持てるよう政策を進める姿勢を示しました。

さらに読む ⇒立憲民主党トップページ出典/画像元: https://cdp-japan.jp/news/20250425_9167政治の動きと、就職氷河期世代への支援策について、様々な角度から分析されていました。

世代間の対立を生まない、幅広い支援が必要不可欠だと感じました。

就職氷河期世代が抱える介護問題は、少子高齢化が進む日本社会において早急な対策が求められる喫緊の課題です。

各政党は、就職氷河期世代への支援策を掲げており、先月の会議で、就労処遇改善、社会参加の拡充、高齢期を見据えた支援の3本柱を打ち出しました。

立憲民主党は正規雇用への転換促進や公営住宅の整備を、国民民主党はYouTubeチャンネルを通じて年金不安への対応や採用促進などを提言しています。

政府はヤングケアラーへの支援を強化している一方、40~50代の氷河期世代への支援は十分ではありません。

今後10年間で介護者が約200万人に増加するという見込みもあり、世代間の対立を生まない、幅広い支援が求められています。

就職氷河期世代への継続的な支援と、介護制度の拡充が不可欠です。

まじか!政治家の人も、ちゃんと考えてるんやな! 俺も、投票とかちゃんと行かなきゃ!みんなが幸せになれるように、もっと頑張ってほしいよね!

就職氷河期世代の介護問題は、個人の問題ではなく、社会全体で向き合うべき課題だと感じました。

未来のために、今からできることに取り組みましょう。

💡 就職氷河期世代は、経済的困窮、仕事との両立、社会保障の課題など、多くの困難に直面している。

💡 介護問題と向き合うためには、情報収集、健康維持、コミュニティ形成など、早めの準備が重要である。

💡 社会全体で、就職氷河期世代への支援を強化し、介護制度を拡充することが、今後の重要な課題となる。