葬儀の喪主と役割、費用を徹底解説!〜喪主の疑問を解決?〜喪主の基礎知識と葬儀費用の全貌

故人を偲び、弔う葬儀。喪主の役割は多岐に渡り、準備から運営まで大変です。この記事では、喪主の役割、代理人の立て方、葬儀費用の負担や内訳、支払い方法、そして生前の準備の重要性について解説します。スムーズな葬儀を執り行うために、事前に知っておくべき情報が満載です。

葬儀費用の負担と支払い

葬儀費用、誰が払う?法律はどうなってる?

法律はなく、遺族間で話し合い。喪主負担が一般的。

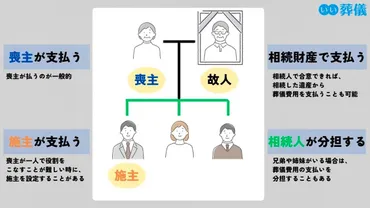

葬儀費用の支払いは、喪主が一般的ですが、相続人による分担や、施主が支払う場合もあります。

費用の内訳と、支払い方法について解説します。

公開日:2024/08/29

✅ 葬儀費用の支払いは、喪主が一般的だが、相続人で分担したり、施主が支払う場合もある。

✅ 葬儀費用の内訳は、葬儀費用、飲食接待費、宗教者への費用などがあり、総額は数十万円から100万円以上になる場合もある。

✅ 支払い方法は、葬儀後1週間から10日以内に現金で支払うのが一般的であり、事前に遺言や保険加入状況を確認することが重要である。

さらに読む ⇒葬儀・葬式・家族葬なら「いい葬儀」日本最大級の葬儀相談・依頼サイト出典/画像元: https://www.e-sogi.com/guide/24985/葬儀費用は、遺族にとって大きな負担となる可能性があります。

費用の内訳を理解し、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。

支払方法についても確認が必要です。

葬儀費用は、故人の葬儀を執り行う上で欠かせないものです。

誰がその費用を負担するのかは、遺族にとって重要な問題です。

法律上の決まりはなく、遺族間の話し合いで決定できます。

一般的には喪主が負担することが多いですが、相続人による分担や相続財産からの支払いも可能です。

葬儀費用の内訳は、葬儀を行うための費用、飲食接待費、宗教者への費用に大別されます。

費用を抑えるためには、規模の見直しや会食、香典返しのグレード調整も検討できます。

支払い方法としては、葬儀後1週間から10日以内に現金で支払うのが一般的です。

遺言の有無、遺言代理信託の有無、加入している保険の確認も重要です。

あらあら、葬式ってそんなにお金がかかるの?びっくり!でも、ま、死んだら持って行けないから、使っちゃいなさい!ワッハッハ!

円満な葬儀のために

葬儀トラブル回避の鍵は?事前の準備で何が大切?

事前準備と情報共有が、葬儀を円滑にする鍵。

家族葬は、故人と親しい方々だけで送る葬儀形式です。

費用や、一般葬との違い、そして、円満な葬儀のために必要な準備について解説します。

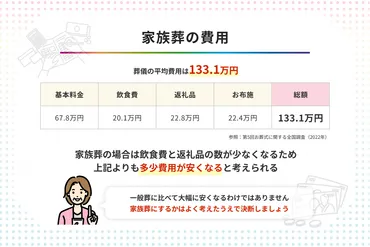

✅ 家族葬は新型コロナウイルスの影響で増加傾向にあり、2022年の平均費用は133.1万円(葬儀費用、飲食費、返礼品、お布施を含む)。

✅ 家族葬と一般葬の費用に大きな差はなく、葬儀に必要なものはほぼ同じ。費用は祭壇の大きさや、人数によって増減する飲食費や返礼品の数で変動する。

✅ 葬儀費用は葬儀社への支払い(葬儀費用、飲食費、返礼品)と寺院への支払い(お布施など)に分けられ、お布施は葬儀費用に含まれない場合があるので注意が必要。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/relife/article/15149579家族葬は、故人と遺族にとって、より心温まるお別れの場となる可能性があります。

事前に準備をすることで、後悔のない葬儀に繋がるでしょう。

円満な葬儀を執り行うためには、生前の準備が非常に重要です。

喪主の役割、葬儀費用の負担者、費用の内訳、支払い方法など、事前に情報を収集し、遺族間で話し合っておくことで、葬儀後のトラブルを回避できます。

喪主代行を依頼する際には、故人の意思を尊重し、信頼できる人物を選ぶことが重要です。

葬儀費用に関する詳細な情報や、トラブルを避けるためのポイントを理解し、故人との別れをスムーズに行えるよう、準備を進めましょう。

えー、家族葬ってお金かかるんやね!でも、周りに気を使わんでいいから、ええかも!

本日の記事では、葬儀における喪主の役割や葬儀費用について、詳しく解説しました。

事前の準備が、故人との最後のお別れを、より良いものにするために大切です。

💡 喪主の役割は、葬儀を取り仕切り、遺族を代表して様々な対応をすることです。

💡 葬儀費用は、葬儀の内訳を理解し、事前に準備しておくことが重要です。

💡 円満な葬儀のために、事前に遺族間で話し合い、準備をしましょう。