災害時のトイレ問題、あなたはどうする? 備えは大丈夫?(トイレ問題と対策?)トイレ問題の現状と備えの重要性

災害時のトイレ問題、あなたは大丈夫? 停電・断水で水洗トイレが使えなくなる事態に備え、携帯トイレの備蓄は必須! 避難所でのトイレ事情、感染症リスク、健康被害、治安悪化を防ぐ対策を解説。 事前の準備、携帯トイレの使い方、避難所でのトイレ管理まで、具体的な対策と地域での啓発が重要です。 あなたと大切な人を守るために、今すぐできる備えを始めましょう!

避難生活におけるトイレの選択肢と課題

災害時のトイレ、最適なのはどれ?

状況次第!携帯、仮設、マンホールの組み合わせが重要。

避難生活におけるトイレの選択肢と課題について、日本トイレ協会のセミナー報告を基に解説します。

自助・共助・公助の視点から、私たちができることを考えます。

公開日:2024/02/24

✅ 日本トイレ協会主催のセミナー報告で、災害時のトイレに関する教訓が共有された。自助・共助・公助の観点から、被災者として何ができるのかが議論された。

✅ 過去の災害事例として熊本地震と東日本大震災が取り上げられ、仮設トイレの設置状況や衛生管理、プッシュ型支援の重要性などが解説された。

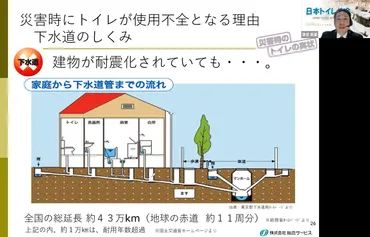

✅ 災害に備えるために、被害想定の理解、トイレが使えなくなる仕組みの理解、事前対策としてのトイレ備蓄の重要性が強調され、複合災害への備えも必要とされた。

さらに読む ⇒一般社団法人 日本トイレ協会出典/画像元: https://j-toilet.com/2023/08/14/21th/熊本地震や東日本大震災での事例を参考に、仮設トイレの設置状況や衛生管理について学ぶのは重要ですね。

複合災害への備えも意識しておきたいです。

災害時のトイレは、携帯トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレの3種類があります。

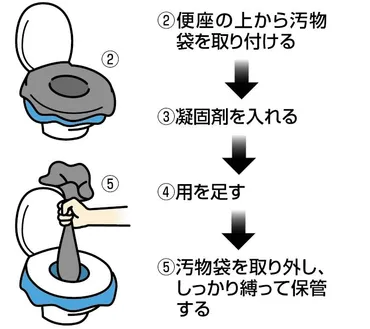

携帯トイレは発災直後から使用可能ですが、使用済み袋の処理やプライバシー確保が課題です。

仮設トイレは設置に時間と労力がかかり、高齢者や障がい者には使いにくい場合があります。

マンホールトイレは通常の水洗トイレに近い使用感ですが、事前の整備が必要です。

状況に応じて複数のトイレを組み合わせ、適切な環境を整えることが重要です。

発災直後は携帯トイレや簡易トイレ、その後マンホールトイレの準備、必要に応じて仮設トイレの手配が望ましいとされています。

わしゃあ、昔、戦時中にね、バケツに用を足したもんじゃよ。携帯トイレなんて、贅沢な時代になったもんじゃ。災害はいつ起きるか分からんからのう、備えあれば憂いなしじゃ。

避難所でのトイレ環境と運営

避難所のトイレ問題!事前に準備すべきことは?

計画、周知、調達、そして清潔さの維持!

避難所でのトイレ環境と運営について、新潟県中郷区の訓練事例を基に解説します。

中学生や地域住民が参加した訓練の様子から、トイレ問題への理解を深めます。

公開日:2024/10/24

✅ 新潟県中郷区で避難所運営訓練が行われ、能登半島地震の教訓を踏まえ、簡易トイレの組み立てを中学生や地域住民が体験しました。

✅ 訓練では様々な種類の簡易トイレが紹介され、携帯トイレやマンホールトイレ、移動式トイレカーなどが紹介され、避難所でのトイレ問題について理解を深めました。

✅ 中郷区には携帯トイレや仮設トイレが備蓄され、訓練を通して地域住民は災害時のトイレの重要性を認識し、避難所でのトイレ対応の必要性を感じました。

さらに読む ⇒上越妙高タウン情報出典/画像元: https://joetsu.yukiguni.town/l-news/264977/能登半島地震の教訓を活かした訓練は、非常に重要ですね。

携帯トイレの使い方を周知したり、非常用照明を確保したり、細やかな配慮が大切だと感じました。

避難所では、トイレの必要数を事前に検討し、トイレ管理計画を立てることが重要です。

携帯トイレの使い方を周知し、仮設トイレの調達、マンホールトイレの活用も検討しましょう。

避難所では、トイレ衛生班を設置し、携帯トイレの使い方を丁寧に説明し、非常用照明を確保することが重要です。

また、清掃を徹底し、共有部分を丁寧に拭くことで清潔さを保ちます。

地域での話し合いや防災訓練での啓発も重要です。

トイレを汚さないように使用し、ルールを遵守することが、避難生活の質を向上させます。

マジ卍!避難所でトイレ問題とか、絶対嫌やん!汚いトイレとか無理!ちゃんとルール守って、みんなで綺麗に使って欲しいよねー!

被災地でのトイレ運営:快適なトイレ環境の維持

災害時のトイレ、どう備える?被災地での具体的な対策とは?

声掛けや携帯トイレ、学校トイレ運用などが重要。

熊本地震の被災者調査を基に、被災地でのトイレ運営、快適なトイレ環境の維持について解説します。

携帯トイレの準備やゴミの管理など、具体的な対策を紹介します。

✅ 熊本地震の被災者調査から、避難生活初期に「トイレ」の問題が深刻であることが判明し、携帯トイレの備えが重要である。

✅ 携帯トイレの準備として、家族の人数と使用頻度を考慮した枚数を用意し、防臭性能の高い製品を選ぶと良い。また、ゴミの管理も重要で、自治体の指示に従い自宅での保管や適切な場所への廃棄を心掛けるべきである。

✅ 排せつを我慢せず、携帯トイレを活用し、マンホールトイレなどの情報も事前に調べておくことで、在宅避難時のストレスを軽減できる可能性がある。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/feature/952声かけによる我慢の予防、清掃方法、多様なニーズへの対応など、被災地でのトイレ運営には、様々な配慮が必要ですね。

情報発信や啓発活動も重要です。

被災地でのトイレ運営では、声掛けによる我慢の予防、清掃方法、車いす利用者や視覚障害者への支援など、多様なニーズへの対応が求められます。

災害用トイレガイドなどを活用し、地域のインフラや利用者層に応じたトイレ対策を推進します。

具体的には、災害用トイレの分類や製品情報の提供、啓発活動、人材育成、講習会、アンケート調査、情報発信などを行います。

過去の震災での教訓を踏まえ、被災地の声を聞き、携帯トイレの準備や学校施設のトイレ運用方法の検討など、具体的な対策を講じることが重要です。

防災におけるトイレの重要性を啓発し、一人ひとりが災害に備える意識を持つことが大切です。

災害用トイレガイドとかあるんや!すげー!俺も、もしもの時のために、しっかり勉強しとかんとな!彼女のためにも頑張るけん!

今回の記事では、災害時のトイレ問題について、様々な視点から解説しました。

事前の備え、避難生活での対応、そして快適な環境作りの重要性をお伝えしました。

💡 災害時のトイレ問題は、健康、衛生、精神的な負担に大きな影響を与える。

💡 事前の備えとして、携帯トイレの備蓄、使用方法の確認、ゴミの適切な処理を。

💡 避難所でのトイレ運営では、多様なニーズへの対応、清潔さの維持、情報発信が重要。