食品添加物って何?安全な食生活を送るために知っておきたいこと(添加物、安全性、表示?)食品添加物の基礎知識から最新情報まで

食品添加物の安全性と賢い付き合い方を徹底解説!製造・加工に欠かせない添加物の種類、表示、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。厳しい安全基準や摂取量調査の結果、過去の事件から学ぶ教訓も。オーガニック食品や旬の食材選びなど、安全な食生活を送るためのヒントが満載。香料の国際規格についても言及し、食の安全に関する最新情報をお届けします。

💡 食品添加物は食品の品質保持や加工のために使用され、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物に分類されます。

💡 食品添加物の安全性は、科学的な評価と厳格な使用基準によって確保されており、ADI(一日摂取許容量)が重要な役割を果たします。

💡 食品添加物の摂取量は調査によって把握され、安全性が確認されています。メリット・デメリットを理解し、賢く選択することが大切です。

食品添加物について、定義、分類、安全性評価、使用基準、摂取量調査、そしてメリット・デメリットまで、詳しく見ていきましょう。

食品添加物の定義と分類:安全な食生活への第一歩

食品添加物の表示義務とは?何が表示される?

物質名と用途が表示されます。

食品添加物について知る第一歩として、定義と分類を見ていきましょう。

食品添加物は、製造、加工、保存を目的として使用されるもので、食品表示法に基づき管理されています。

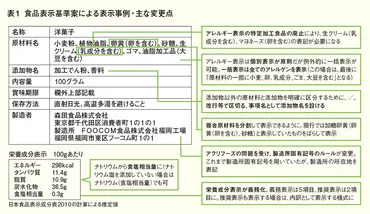

✅ 2015年4月1日に施行された食品表示法は、消費者庁のもとで従来の3つの法律を統合し、消費者の権利尊重と自立支援を重視した法律である。

✅ 新法施行により、加工食品の栄養表示義務化、アレルギー表示の強化、製造所固有記号制度の改正など、消費者の安全と健康に配慮した表示が強化された。

✅ 食品表示の変更に伴い、事業者は5年間の移行期間を経て正確な表示が求められ、消費者は新しい食品表示を活用して商品選択を行うことが推奨される。また、機能性表示食品制度の導入により、健康食品市場への影響も予想される。

さらに読む ⇒マーケティングの事例・講座・イベント出典/画像元: https://www.sendenkaigi.com/marketing/media/sendenkaigi/005101/食品表示法の施行により、食品表示が強化され、消費者の安全と健康に配慮した情報提供が進んでいます。

事業者と消費者の両方が新しい食品表示を理解することが重要です。

食品添加物は、食品の製造、加工、保存を目的として使用されるもので、化学合成品だけでなく天然物も含まれます。

日本では、食品衛生法に基づき、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物の4種類に分類され、厚生労働大臣が指定したものだけが原則として使用できます。

使用する際には、物質名と用途の表示が義務付けられています。

えー、食品添加物って色々あるけど、結局何がアカンのかよく分からんのよねー。でも、表示が詳しくなるのは、ちょっとは安心できるかもやね!

安全性評価と使用基準:厳格なチェック体制

食品添加物の安全基準、どこまで厳しくチェックされてる?

医薬品以上に厳密な評価!ADIと使用基準が設定。

食品添加物の安全性を確保するための重要な要素である、安全性評価と使用基準について解説します。

科学的な評価とリスク管理がどのように行われているのでしょうか。

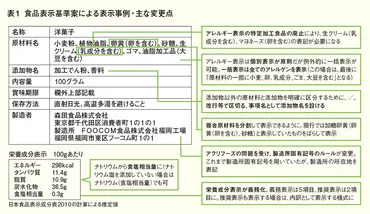

✅ 食品添加物は、科学的な安全性評価とリスク管理によって安全性が確保されており、摂取量はADI(一日摂取許容量)を下回るように使用基準が設定されている。

✅ 食品添加物の安全性評価では、動物実験で無毒性量を算出し、安全係数を掛けてADIを定め、使用基準を検討する。

✅ 使用基準は、食品添加物の摂取量がADIを超えないように設定され、その遵守状況も調査されており、ソルビン酸の例を用いて、その安全性が説明されている。

さらに読む ⇒食品添加物・微生物制御技術のウエノフードテクノ出典/画像元: https://www.ueno-food.co.jp/foodsafety/safety/index.html安全性評価は非常に厳密に行われており、ADIの設定やJECFAの評価などを参考に国際的な基準との整合性も図られています。

過去の事件から、安全対策の重要性がわかります。

食品添加物の安全性は、長期毒性や発がん性などについて、医薬品以上に厳密に評価されています。

食品安全委員会によるリスク評価に基づき、一日摂取許容量(ADI)が設定され、それに基づき使用基準が定められます。

このADIは国際的な基準との整合性も図られており、JECFA(合同食品添加物専門家会議)による評価も参考にされています。

万が一、安全性に問題が明らかになった場合は、添加物の基準改正などの措置が講じられます。

過去には、不純物を含むpH安定剤による「砒素ミルク事件」が発生し、食品添加物行政の大改革が行われました。

これらの安全性評価のため、28日・90日・1年間の反復投与毒性試験、繁殖試験、催奇形性試験、発がん性試験など様々な試験が実施されます。

いやー、なんか安全性を確保するために色んな試験しとるんやね。ま、俺は食べたいもん食べるだけやけど、そういう努力があるってのは、ちょいと安心材料やね!

次のページを読む ⇒

食品添加物の安全性と摂取量を調査。メリット・デメリットを解説し、賢い摂取方法を提案。香料規格の見直しや、最新技術による安全評価も。