少子化(未婚化、上方婚)ってマジ?日本の現状と未来への課題を徹底解説!結婚、家族、そして未来への問いかけ

日本の少子化は深刻! 結婚観の変化、未婚率の上昇、女性の社会進出など、複雑な要因が絡み合う。経済的安定志向や婚活のハードル、多様化する家族の形… 未来を担う世代にとって、結婚や子育てはどんな選択肢になるのか? 社会全体で取り組むべき課題を多角的に考察します。

家族の形の多様化と未婚化の背景

日本の家族はどう変化?結婚、離婚、ライフスタイルは?

多様化し、未婚化・少子化が進んでいます。

家族の形の多様化について見ていきましょう。

単身世帯の増加や、家族観の変化について、データに基づいて解説していきます。

公開日:2019/07/09

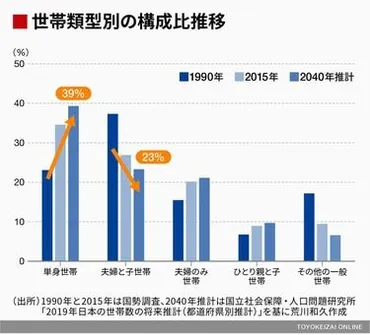

✅ かつて標準とされた「夫婦と子ども2人」の核家族世帯は減少し、その構成比は1990年から2015年の間に大幅に低下しました。

✅ その一方で、単身世帯(一人暮らし世帯)の構成比は増加し、現在では最も高い割合を占めています。

✅ この傾向は今後も続くと予測されており、2040年には単身世帯が約4割を占める一方で、「夫婦と子」世帯は2割強にまで減少すると推計されています。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/290175単身世帯が増加しているのは、時代の流れですね。

様々な生き方がある中で、家族の形も多様化していくのは当然かもしれません。

現代の家族の姿は多様化しています。

婚姻件数は1970年代をピークに減少し、離婚件数は増加傾向にあります。

再婚の割合は増加しており、2020年には婚姻の約4件に1件が再婚でした。

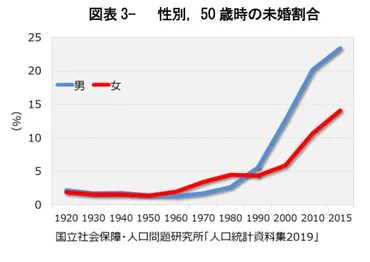

配偶関係別の人口構成比では、未婚と離別の割合が男女ともに増加しており、特に30歳時点の未婚割合が顕著です。

世帯の家族類型別構成割合では、「夫婦と子供」と「3世代」の世帯が減少し、単身世帯や夫婦のみの世帯が増加しています。

国立社会保障・人口問題研究所の調査では、女性のライフコースにおける専業主婦志向の減少や、仕事と子育ての両立志向の増加が見られ、結婚観や家族観も多様化しています。

従来の固定観念にとらわれない自由な生き方を求める傾向が強まっているのです。

あらまあ!ワシらの頃は、結婚して子供産んで当たり前やったのにねえ。今は、一人で気ままに生きてる人も多いんじゃね。多様性ってやつかのう。

少子化対策と社会的な課題

少子化対策、何が重要? 結婚支援だけじゃダメ?

社会全体の対策と雇用安定が急務。

少子化対策について、現状と課題を整理し、今後の展望について考察していきます。

政府の取り組みや、社会全体で取り組むべき課題について考えます。

✅ 日本の人口は減少傾向にあり、少子化の進行が加速している。未婚率の上昇がその一因であり、特に「適当な相手に巡り合わない」「経済的な余裕がない」という理由が日本特有の事情として挙げられる。

✅ 未婚化の背景には、バブル崩壊後の経済停滞と就職氷河期の影響があり、雇用不安が結婚を妨げていると考えられる。出会いの機会の変化も関係しており、職場や友人からの紹介が重要になっている。

✅ 少子化対策として雇用推進の動きがあったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、雇用情勢は再び悪化している。政府は非正規雇用対策や就職氷河期世代の正規雇用増加を目指しているものの、その実現はコロナ禍によって困難になっている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66718?site=nli少子化対策は急務ですが、解決策を見出すのは容易ではありませんね。

雇用問題や個人の価値観など、様々な要因が絡み合っています。

少子化問題は、単なる個人だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。

結婚支援の行政介入だけでなく、結婚以外の社会的資本形成を支援することも重要であるという意見もあります。

また、個人の価値観や個人主義の進化が結婚の難易度を高めているという意見や、個人主義的な自由か少子化のどちらかを選択せざるを得ないのではないかという意見も存在します。

アベノミクスによる雇用改善があったものの、非正規雇用の増加が目立ち、婚姻率への影響は限定的でした。

政府は少子化対策として雇用促進を掲げていますが、新型コロナウイルスの感染拡大により雇用情勢は悪化し、今後の対策が急務となっています。

少子化対策とか、政府がなんかやっとるけど、結局、私たち若者のホンネとか分かってないやん?もっと、私たちの意見を聞いてほしいわ!

世界的な視点と今後の展望

少子化と人口問題、世界はどう向き合う?

多角的なアプローチで社会環境を整備。

世界的な視点から、少子化の現状と未来への展望について考察します。

他国との比較や、今後の課題について、多角的に見ていきましょう。

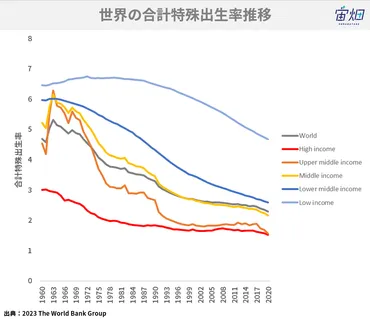

✅ 日本の少子高齢化は深刻化しており、2022年の出生数は80万人を下回り、人口減少が加速している。世界的に見ても少子化は進んでいるものの、日本の合計特殊出生率は世界的に見て低い水準にある。

✅ 少子高齢化の原因として、出生率の低下と高齢者人口の増加があり、日本の人口ピラミッドはつぼ型になっている。労働力人口の減少による経済成長の鈍化、社会保障制度の維持への影響、地域社会の活力が低下するなどの問題点がある。

✅ 少子高齢化への対策として、政府は様々な政策を推進しているが、抜本的な解決には至っていない。労働力不足を補うために、高齢者の就労促進や外国人労働者の受け入れ拡大なども検討されている。

さらに読む ⇒宙畑出典/画像元: https://sorabatake.jp/31422/世界的な人口問題は複雑ですね。

少子化だけでなく、食糧問題や労働力不足など、様々な課題が絡み合っています。

少子化は日本だけの問題ではなく、世界的な問題でもあります。

世界人口は増加傾向にあり、2080年代に約104億人でピークを迎える見込みですが、その増加はアフリカに集中し、食糧問題や教育の課題が生じています。

一方、少子化が進む地域では、労働力不足や高齢化による負担増が問題となります。

SDGs達成のためには、出生率を抑制することも重要視されています。

日本は世界11位の人口を抱えていますが、年間10万人減少と少子化が深刻化しています。

今後は、個々の価値観を尊重しつつ、結婚や子育てをしやすい社会環境を整えることが求められています。

そのために、経済的な安定、出会いの場の創出、ワークライフバランスの改善など、多角的なアプローチが必要となるでしょう。

せ、世界の問題となると、なんかスケールでかくなってきたけど、俺的には、将来、彼女と子供作って幸せになりたいけん、もっと日本も頑張ってほしいったい!

少子化は深刻な問題ですが、社会全体で向き合い、多様性を認めながら、未来を創造していくことが重要です。

💡 少子化は、未婚率の上昇、晩婚化、そして出生率の低下が複合的に影響して加速しています。

💡 結婚観の変化、特に女性の経済的な安定を求める傾向が、少子化に影響を与えています。

💡 多様化する家族の形と、社会全体の価値観の変化が、少子化の背景にあります。