要因と原因の違いとは?ビジネス、法律、問題解決で役立つ使い分けを解説?正確な情報伝達のための『要因』と『原因』の使い分け

「要因」と「原因」。ビジネス、法律、問題解決…あらゆる場面で重要な、この2つの言葉。売上不振の要因分析、トラブルの根本原因究明、KPI達成… 状況に応じた使い分けが、正確な情報伝達の鍵。要因分析と要因解析を駆使し、問題解決能力を高めよう。日常会話からビジネスシーンまで役立つ、言葉の本質を紐解く解説。

法律の世界における解釈と、より深い理解

法律の「原因」と「要因」、何が違う?

原因は明確、要因は複合的な影響。

法律の世界では、「要因」と「原因」の定義が、より厳密に適用されます。

ここでは、法律上の解釈と、日常的な言葉の理解を深めるためのヒントをご紹介します。

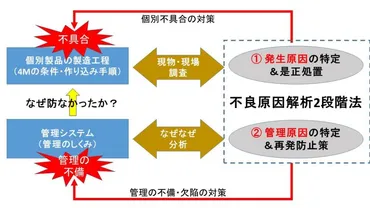

✅ 不良原因解析2段階法は、不具合の直接原因を究明し、その原因を取り除く第1段階と、なぜその原因が発生したのかという根本原因を追求する第2段階からなる。

✅ 第1段階では、不具合の具体的な現象を詳細に調査し、現場の事実確認を通じて直接的な原因を特定する。

✅ 第2段階では、なぜなぜ分析などを用いて、直接原因の背後にある管理上の問題点(仕組みの欠陥)を明らかにし、根本的な対策を講じる。

さらに読む ⇒ものづくりドットコム - 製造業のプロセス革新、課題解決を支援するWebサイト出典/画像元: https://www.monodukuri.com/gihou/article/680法律の世界では、言葉の意味がより厳密になるんですね。

原因は明確に特定されたもの、要因は影響を与える複数の要素…覚えておかないと!。

法律の世界では、「要因」と「原因」はより厳密な意味合いで使用されます。

法律上は、「原因」は結果との因果関係が明確になっているもの、つまり「究明」「特定」「明確化」されるべき、またはされたものとして扱われます。

一方、「要因」は、結果に影響を与えるものの、因果関係が特定されていない複数の事柄をまとめたものとして扱われます。

法律の条文では、「心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因」など、具体的な例とともに記述されることが多く、原因が一つとは限らないことも示唆されています。

例えば、商品の故障において、「部品の劣化」という「原因」に対し、「チェック体制の形骸化」や「注意力の散漫」が「要因」となりえます。

この法律的な解釈は、日常的な言葉の理解を深める上でも役立ちます。

あらまあ!法律の世界じゃ、また違う解釈になるんじゃね!ワシも、若い頃にもっと勉強しとけばよかったわい!

問題解決スキル:要因分析と要因解析

問題解決のカギは?要因解析と何?

要因分析を組み合わせ、根本原因特定!

問題解決能力を高めるためには、「要因分析」と「要因解析」を使いこなすことが重要です。

それぞれの分析手法と、その具体的な活用方法を見ていきましょう。

公開日:2019/12/07

✅ なぜなぜ分析を効果的に行うためには、分析の飛躍を防ぐために「A → (なぜならば?) → B」と「B → (なので) → A」の日本語の繋がりを確認し、事実に基づいて分析することが重要。

✅ 三現則(現地・現物・現実)に基づかない推測による要因抽出は、経験者ほど陥りやすく、再発を誘発する可能性があるため注意が必要。思い込みや推測を避け、事実に基づいた分析を行うことが重要。

✅ 分析の目的は問題解決と再発防止であり、対策が立てられないほど深く掘り下げすぎると、他責思考に繋がり、適切な対策が取れなくなるため、対策の実現可能性を考慮しながら分析を進める必要がある。

さらに読む ⇒業務改善研究所出典/画像元: https://www.enhance-lab.com/5-whys-002/要因解析と要因分析の違い、すごく分かりやすかったです!問題解決には、両方を組み合わせることが重要なんですね。

5つのなぜとか、魚の骨図とか、試してみたいです!。

現代社会の変化に対応するためには、論理的思考と問題解決能力が不可欠です。

そのための有効な手法として、「要因分析」と「要因解析」があります。

要因解析は、問題の原因を特定し根本原因を追究する手法であり、「5つのなぜ」や魚の骨図を用いて問題の根本原因を特定します。

一方、要因分析は、目標達成のためにどの要因が最も影響力を持つかを評価し、優先順位付けを行う手法であり、SWOT分析やPDCAサイクルなどが用いられます。

問題解決においては、要因解析と要因分析を組み合わせることで、問題の根本原因を特定し、効果的な対策を講じることが可能になります。

例えば、顧客の怒りを分析する場合、「商品の説明不足」が原因として特定され、「商品知識不足」や「勉強する風潮の欠如」が要因として分析されます。

いやー、ほんま勉強になるわー!問題解決能力、上げて、もっといい男になりたいー!

語彙力と正確な情報伝達のために

「要因」と「原因」の使い分け、どうすれば正確に伝わる?

状況に合った言葉を選び、語彙を増やす!

最後に、語彙力を高め、より正確な情報伝達を行うために、今回の内容を振り返り、理解を深めましょう。

具体的な事例を通して、実践的な知識を身につけていきましょう。

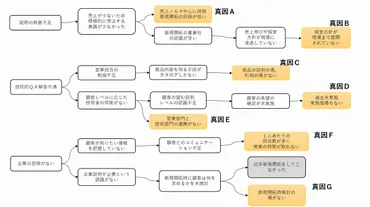

✅ トヨタ式問題解決の代名詞である「なぜなぜ分析」の手法を、新規設備のコンペで受注できなかった事例を通して紹介しています。

✅ 受注失敗の原因を顧客へのヒアリングで特定し、説明への熱意不足、技術的Q&Aへの回答不足、企業説明の不足という3つの課題を抽出しました。

✅ 問題解決においては、なぜなぜ分析を行わずに表面的な対策を講じることの危険性を示唆し、根本原因を追究する重要性を説いています。

さらに読む ⇒株式会社シンプルワンソフト出典/画像元: https://simpleonesoft.com/blog/whywhy0001/トヨタのなぜなぜ分析、すごいですね!表面的な対策ではなく、根本原因を追究することの大切さを改めて感じました。

言葉の使い分けも、意識していきたいです。

「要因」と「原因」の違いを理解し、適切に使い分けることは、より正確な情報伝達につながります。

「要因」の類語としては「誘因」「一因」などがあり、語彙を増やすことも重要です。

状況に応じて適切な言葉を選ぶことで、相手に正確に情報を伝えることができます。

例えば、トヨタの生産方式にも用いられる「なぜなぜ分析」では、関係者に「なぜ起こったのか」を何度も問いかけることで、真の要因(真因)を突き止めます。

このように、言葉の意味を深く理解し、状況に合わせて使いこなすことで、ビジネス、法律、問題解決など、様々な場面で効果的なコミュニケーションを図ることができます。

結果と要因の間には相関関係があり、原因と結果の間には直接的な因果関係があることも覚えておきましょう。

いやー、今回の話、めっちゃためになったわ!言葉の意味、ちゃんと理解して、もっとモテるように頑張りまーす!

今回は「要因」と「原因」の違いについて、様々な角度から解説しました。

言葉の意味を正しく理解し、使い分けることで、より正確な情報伝達ができるようになります。

💡 「要因」は、結果に影響を与える様々な要素を指し、良い結果にも悪い結果にも使われる。

💡 「原因」は、悪い結果を引き起こす根本的な理由を指し、因果関係が明確に示される。

💡 ビジネス、法律、問題解決など、状況に応じて適切な言葉を選ぶことが、効果的なコミュニケーションに繋がる。