動物との共存は可能?人間と動物の関係性を深掘り!多様な価値観を探求?人間と動物、多様な価値観を巡る旅

二階堂ふみ、森泉ら著名人が語る、人間と動物との深い絆。養老孟司先生と共に、現代社会における動物との関係性を見つめ直す。ペットとの共生、動物が教えてくれる『待つ』ことの大切さ、そして自然への畏怖。犬の日を記念し、多様な視点から「わからない」を楽しむ姿勢を提示。現代社会における人間中心主義への警鐘と、新たな価値観を提示する、必読のドキュメント。

動物たちから学ぶ教訓:待つこと、無償の愛、そして責任

著名人たちが語る、犬との暮らしから学んだ一番大切なこととは?

無償の愛と、犬を育てる責任。

動物たちから学ぶ教訓について深掘りします。

犬との出会いを通じて変化する主人公の姿、そして様々な著名人の経験談から得られる学びとは。

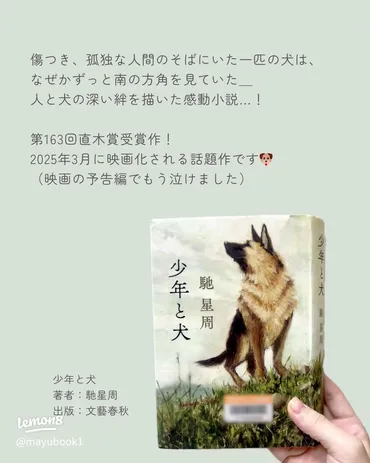

✅ 震災で職を失い犯罪に手を染める主人公が、野良犬との出会いを経て変化していく物語。

✅ 賢い犬「多聞」は、主人公の「守り神」として共に窃盗に関わるが、常に南の方角を向いていることに謎がある。

✅ 切ない展開もあるが、最後は感動で締めくくられ、映画化もされる話題作。

さらに読む ⇒Lemon8 - Fresh discoveries every day出典/画像元: https://www.lemon8-app.com/@mayubook1/7472688266630906423?region=jp犬との絆を描いた作品は、いつも感動的ですね。

様々な立場の人々の経験談から、動物との関わり方について多くの学びを得ることができそうです。

11月1日の「犬の日」に合わせ、著名人たちが動物との関わりから得た学びを語りました。

作家の馳星周氏は、犬との25年間の暮らしを振り返り、無償の愛を受け取る喜びを語る一方で、犬を飼うことの責任を強調。

焼きイカ屋の看板犬「わさお」を支援した工藤健氏は、わさおとの交流を通して、待つことの大切さを学びました。

作家の下重暁子氏は、水中の魚を狙う野鳥の姿から待つことの大切さを学び、コロナ禍での自粛期間中に自分と向き合う時間の重要性を語っています。

犬って本当に賢いわね!人間に寄り添ってくれる動物たちに感謝しかないわ!

自然との対話:持続可能性、遊動生活、そして言葉の探求

遊動生活への回帰?若者の〇〇離れ、一体何?

定住生活からの離脱と、自然への回帰。

自然との対話における持続可能性、遊動生活、そして言葉の探求について考察します。

鳥の言葉の研究から見えてくる、新たな発見とは。

公開日:2025/02/15

✅ 鳥の言葉の研究について、著者自身の研究史と研究結果を分かりやすく解説した書籍を紹介している。

✅ 動物に言葉があるという概念に対する偏見が、鳥の言葉の研究が進まない理由の一つとして挙げられている。

✅ シジュウカラを対象とした研究は、軽井沢の自然環境を利用し、簡素な機材で実施されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250215/ddm/015/070/018000c自然や動物との関わり方を、多角的に考察する内容ですね。

言葉の研究は、まだ解明されていない部分も多く、興味深いですね。

養老孟司先生と女優の柴咲コウ氏の対談では、持続可能性と身体性のつながりが語られ、柴咲氏は自然に対する畏怖の念を明かしました。

京都大学前総長の山極壽一氏は、現代の定住生活ではなく、ゴリラのような遊動生活こそ人類に適していると主張し、若者の「〇〇離れ」現象を遊動生活への回帰の兆しと捉えています。

動物言語学者の鈴木俊貴氏は、シジュウカラの文法に関する研究を発表し、人間だけが言葉を持つ特別な存在ではないと語り、2023年に始まった「動物言語学」という新しい学問分野を紹介しました。

え、人間だけが言葉持ってるわけじゃないん!?鳥も喋るん?なんかロマンあるし、もっと詳しく知りたいわー!

見えない関係:オオカミ信仰、そして「わからない」を楽しむ

養老先生が危惧する現代社会の風潮とは?

「わからない」ことに耐えられないこと。

オオカミ信仰、そして「わからない」を楽しむことについて考察します。

養老孟司先生の視点から、現代社会が忘れがちな大切な価値観に迫ります。

公開日:2023/08/09

✅ 神奈川県川崎市宮前区土橋で、著者は実家の土蔵で見つけた護符をきっかけに、オオカミ信仰について探求を始める。

✅ 著者の調査は関東甲信の山々へと広がり、今もオオカミを神として祭る神秘的な世界に触れる。

✅ この本は、都市部でありながらも根強く残るオオカミ信仰に焦点を当て、推薦の声や書評が多数寄せられ注目を集めている。

さらに読む ⇒BOOKウォッチ出典/画像元: https://books.j-cast.com/2012/02/06000103.html「わからない」ことを楽しむ、という考え方は、現代社会では忘れがちですね。

立ち止まって、じっくりと考えることの大切さを感じます。

養老孟司先生のエッセイ集からは、現代社会が「わからない」ことに耐えられない風潮を危惧する先生の考えが垣間見えます。

先生は、野犬がいなくなったことで、サルやイノシシが自由に人里に来るようになった問題を指摘。

犬の不在こそが、これらの動物たちの行動に大きな影響を与えていると分析しました。

また、神奈川県川崎市宮前区土橋では、絶滅したはずのニホンオオカミへの信仰が今も根強く残っており、著者は「オイヌさま」を崇める人々の謎を解き明かす旅に出ます。

身近な場所にも「アナザーワールド」が存在することを示唆し、養老先生は、正解をすぐに求めるのではなく、「わからない」からこそ自分で考えることが面白いと述べています。

オオカミ信仰て、なんか不思議やけど、かっこええな!分からんことを考えるって、意外と楽しいんよね!

今回の記事では、人間と動物の関係性について、様々な視点から深く掘り下げることができました。

多様な価値観に触れ、考えさせられる内容でした。

💡 人間と動物の関係性は多岐にわたり、価値観や文化によって大きく異なる。多様な視点から、その本質を探求する。

💡 ペットとの暮らし、自然との共存、そして信仰。様々なテーマを通して、人間と動物の絆、そして私たちが学ぶべき教訓を考察。

💡 「わからない」ことを恐れず、探求することの大切さ。人間中心主義からの脱却、そして自然との調和を目指す姿勢。