窒息事故を防ぐにはどうすればいいの?餅は窒息事故注意食品とは!?

💡 餅による窒息事故を防ぐためには、餅を小さく切る、よく噛んで食べる、丸ごと食べるのは避けるなどの対策が有効です。

💡 また、高齢者と一緒に食事をする際は、食べている様子に注意しましょう。餅が喉に詰まった場合は、119番通報と背部叩打法やハイムリッヒ法による応急処置が必要です。

💡 高齢者は嚥下機能が低下しているため、餅が喉につまりやすいです。高齢者と一緒に食事をする際は、注意深く見守るようにしましょう。

今回は、窒息事故の原因トップである餅に関する予防策を詳しくご紹介していきます。

食品による窒息事故の予防と対策

食品による窒息事故の要因は、食べ物そのものだけでなく、食べる人の噛む力や飲み込む力にも関係しています。

そのため、自分の体の状態を把握しておくことも重要です。

✅ 食品による窒息事故は、特に餅やミニトマト、ブドウといった食品が原因で、高齢者と14歳以下の子供に多く発生しています。

✅ 窒息事故の原因は、食品のテクスチャーや形状だけでなく、食べる人の咀嚼力や嚥下機能の低下、保護者の認識不足なども関係しています。

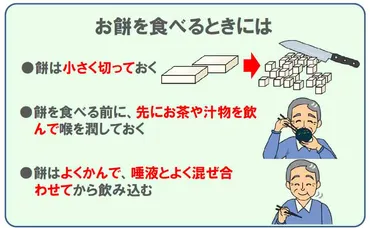

✅ 予防策としては、食品を食べやすい大きさに切る、よく噛んで食べる、丸ごとの球状食品は避ける、お茶や汁物と一緒に食べる、高齢者と一緒に食事をする際は注意を払うなどがあります。

さらに読む ⇒ホーム|厚木市出典/画像元: https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shiminkyodosuishinka/6/jikobousi/35197.html窒息を防ぐ予防策は、いくつかありますので、覚えておきましょう。

餅を小さく切る、よく噛んで食べる、丸ごと食べるのは避ける、お茶や汁物と一緒に食べる、姿勢を正して集中して食べるなど、ちょっとした心がけで窒息事故を防ぐことができます。

食品による窒息事故は、特に高齢者と14歳以下の子供に多く発生します。

高齢者では餅、子どもではミニトマトやブドウなどが原因となることが多いです。

窒息事故の要因は食品のテクスチャーや形状だけでなく、食べる人の咀嚼力や嚥下機能、保護者の認識なども関係しています。

予防策としては、以下のようなものがあります。

①食べやすい大きさに切る②よく噛んで食べる③丸ごとの球状食品は避ける④姿勢を正して集中して食べる⑤お茶や汁物と一緒に食べる⑥高齢者と一緒に食事をする際は注意を払う。

なるほど。子どもにも注意が必要なんですね。小さい子どもがいるご家庭では、食事の際には十分に気を配る必要がありそうです。

餅による窒息事故のメカニズムと対処法

餅による窒息事故は、非常に危険です。

餅が気管に入ると鋳型のように詰まってしまい、4分以内に酸素が脳に供給できなくなります。

そのため、餅による窒息事故が起きた場合は、迅速な対処が求められます。

公開日:2019/12/31

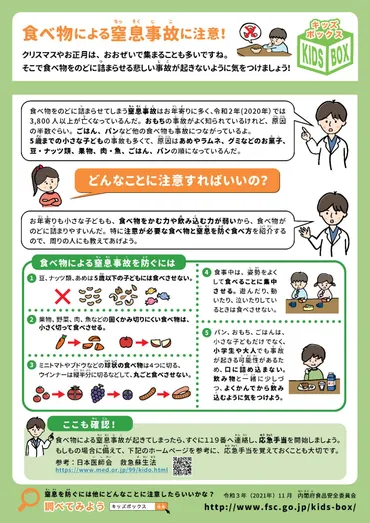

✅ 餅による窒息事故では、まず咳をさせて異物を出そうとします。それでもダメな場合は、背部叩打法(背中の真ん中を勢いよく叩く)やハイムリッヒ法(お腹の下の方を強く突き上げる)を行います。

✅ ハイムリッヒ法は力がいるので、男性や複数人で交代で行うとよいでしょう。それでも异物が取れない場合は、背部叩打法とハイムリッヒ法を5回ずつ交互に行う「ファイブアンドファイブ」を行います。

✅ 「掃除機で餅を吸引する」という方法は医師は推奨していません。しかし、救急車が来るまで時間がかかり、他の方法が効かない場合は、試す価値はあるかもしれません。その場合は、サッシノズルを喉の奥に入れてからスイッチを入れることがポイントです。ただし、吸引に夢中になって無呼吸状態が5分以上続くのは本末転倒なので、2分ほどで中止しましょう。

さらに読む ⇒プレジデントオンライン出典/画像元: https://president.jp/articles/-/31870?page=2適切な対処法を行えば、窒息事故を未然に防ぐことができます。

餅をのどに詰まらせてしまった場合は、まず咳をさせて異物を出そうとします。

それでもダメな場合は、背部叩打法(背中の真ん中を勢いよく叩く)やハイムリッヒ法(お腹の下の方を強く突き上げる)を行います。

餅をのどに詰まらせる事故は、加齢に伴う嚥下機能の低下が原因です。

声帯の上に詰まった場合は咳で出すことができますが、気管に入ると鋳型のように詰まってしまい、4分以内に酸素が脳に供給できなくなります。

したがって、餅による窒息事故は非常に危険です。

対処法としては、以下のようなものがあります。

①咳をさせる②頭を下げて背中を叩く③完全閉塞時は『ハイムリッヒ法』で空気鉄砲のように押し出す④餅が見える場合は取る⑤見えなければハイムリッヒ法を繰り返す⑥119番通報⑦意識がなければ心臓マッサージ(ポニョの曲のテンポで1分間に100~120回)。

あらまぁ、餅ってば恐ろしいのね。わしゃもう餅は怖くて食べられんわ。もう二度と餅は食べんことにするわ。

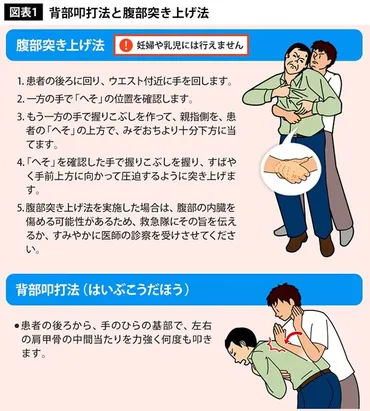

高齢者の餅による窒息死亡事故の現状と予防策

高齢者は、嚥下機能が低下しているため、餅が喉につまりやすいです。

餅をのどに詰まらせてしまった場合は、119番通報と背部叩打法やハイムリッヒ法による応急処置が必要です。

公開日:2018/12/29

✅ 高齢者の餅による窒息死亡事故は正月の三が日に集中しているため、この時期は特に注意が必要です。餅を食べる機会が増えることが原因と考えられます。

✅ 事故を防ぐためには、餅を小さく切ったり、よく噛んで飲み込んだり、お茶や汁物と一緒に食べたり、高齢者と一緒に食事をしたりすることが大切です。高齢者は嚥下機能が低下しているため、餅が喉につまりやすいのです。

✅ 餅が喉につまった場合は、119番通報し、到着するまで背部叩打法やハイムリッヒ法を行います。背部叩打法は、背中の真ん中を叩いて異物を出そうとする方法です。ハイムリッヒ法は、お腹の下の方を突き上げて異物を出そうとする方法です。

さらに読む ⇒�˂Ƃ��出典/画像元: https://nlab.itmedia.co.jp/nl/spv/1812/29/news011.html高齢者と一緒に食事をする際は、注意深く見守りましょう。

高齢者は自分の体の状態を把握できていない場合もあるため、食事の際には十分に気を配る必要があります。

高齢者の餅による窒息死亡事故は正月の三が日に集中し、年間死亡者の約20%を占めています。

これは、お正月に餅を食べる機会が増えることが原因と考えられます。

事故を防ぐためには、以下のようなことに注意が必要です。

①餅を小さく切る②よく噛んで飲み込む③お茶や汁物と一緒に食べる④高齢者と一緒に食事をする際は注意を払う。

お正月って餅食べる機会多いから、じいちゃんばあちゃん気を付けてや!お正月は餅料理を食べる機会が増えるから、高齢者は特に注意が必要やで。

餅による窒息事故の応急処置法

高齢者は餅による窒息事故のリスクが高いため、対策が必要です。

高齢者は餅による窒息事故のリスクが高いので、餅を食べる際はいくつかの対策が必要です。

✅ 高齢者は餅による窒息事故のリスクが高く、その原因として、餅の特性(温度が下がると硬くなる、くっつきやすくなる)と高齢者の身体的特性(歯の機能や嚥下機能の低下)が挙げられます。

✅ 窒息事故を防ぐためには、餅を小さく切る、食べやすい大きさに丸める、よく噛んで食べる、お茶や汁物と一緒に食べるなどの工夫が必要です。また、高齢者の食事の様子に注意を払い、見守ることも大切です。

✅ 餅が喉につまった場合は、詰まらせた人に意識がある場合は咳を促し、意識がない場合は背部叩打法や腹部突き上げ法(ハイムリック法)で詰まった餅を取り除く必要があります。ただし、腹部突き上げ法は内臓を傷つける可能性があるため、救急隊や医師の診察を受けることが重要です。

さらに読む ⇒消費者庁ウェブサイト出典/画像元: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20231227/窒息事故を防ぐために、餅を小さく切る、よく噛んで食べるなどの対策をしましょう。

餅を小さく切る、よく噛んで食べる、お茶や汁物と一緒に食べるなどの対策を心がけましょう。

喉に餅が詰まった場合は、まず声が出せるかどうかを確認します。

声が出せない場合は、詰まった餅を取り除く必要があります。

咳ができる場合は、できるだけ咳をさせます。

強い咳ができない場合は、以下の方法を試してください。

①背部叩打法:左右の肩甲骨の中間あたりを強く叩きます。

②腹部突き上げ法:相手の後ろに回り、一方の手で握りこぶしを作り、へそより少し上に当てて、もう一方の手で握りこぶしを握り、すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。

お年寄りは餅を小さく切ったり、お茶を飲んだりして、対策が必要やね。お年寄りが餅を食べる時は、餅を小さく切ったり、お茶を飲んだりして、窒息しないように対策が必要やね。

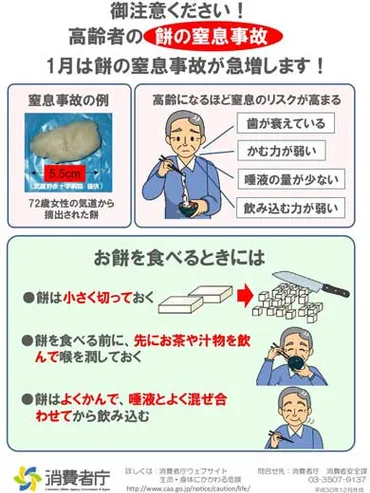

正月に餅を食べる際の注意点

お正月は餅料理を食べる機会が増えますが、窒息事故には注意が必要です。

お正月は餅料理を食べる機会が増えますが、餅による窒息事故には十分に注意する必要があります。

公開日:2018/12/31

✅ 餅による窒息事故は高齢者に多く、正月に多発しています。特に、餅は食品の中でも窒息事故が起きやすい食品です。

✅ 窒息事故を防ぐには、餅を小さく切る、お茶や汁物と一緒に食べる、よく噛んで食べるなどの対策が必要です。また、高齢者の食事に注意することも大切です。

✅ 窒息事故が起きた場合は、119番通報と応急処置(背部叩打法、腹部突き上げ法など)を行います。ただし、応急処置は窒息している人の意識がある場合のみ行います。

さらに読む ⇒Impress Watch出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1160830.html高齢者の食事の様子に注意を払い、窒息事故を防ぎましょう。

高齢者と一緒に食事をする際は、高齢者の食事の様子に注意を払い、窒息事故を防ぎましょう。

お正月には餅料理を食べる機会が増えますが、特に正月三が日には高齢者の餅による窒息死亡事故が多発しています。

窒息を防ぐポイントは、以下のようなものです。

①餅を小さく切る②お茶や汁物と一緒にゆっくりよく噛んで食べる③高齢者が餅を食べる際には周囲の人が食事の様子に注意を払う。

わしゃもう餅は卒業や。あんたらも気を付けんさいや。わしゃもう餅は卒業や。あんたらも餅を食べる時は、十分に気を付けるようにや。餅は美味しいけど、窒息事故には十分に注意してや。

餅による窒息事故は、正月の三が日に集中して多発しています。

高齢者や子どもが餅を食べる際は、十分に注意しましょう。

餅による窒息事故は、正月の三が日に集中して多発しています。

高齢者や子どもが餅を食べる際は、餅を小さく切る、よく噛んで食べるなどの対策を心がけ、十分に注意しましょう。

💡 餅を小さく切る、よく噛んで食べるなどの対策を心がけましょう。餅を小さく切る、よく噛んで食べるなどの対策を心がけましょう。

💡 高齢者と一緒に食事をする際は、食べている様子に注意しましょう。高齢者と一緒に食事をする際は、食べている様子に注意しましょう。高齢者は自分の体の状態を把握できていない場合があるため、食事の際には十分に気を配る必要があります。

💡 餅が喉につまった場合は、119番通報と応急処置が必要です。餅が喉につまった場合は、119番通報と背部叩打法やハイムリッヒ法による応急処置が必要です。餅をのどに詰まらせないようにするためには、餅を小さく切る、よく噛んで食べる、丸ごと食べるのは避けるなどの対策が有効です。