徳川宗家って今どうなってるの?意外な子孫が!?

💡 徳川宗家は、約260年間続いた江戸幕府を築いた徳川家康の子孫が現在も続いている。将軍家、御三家(尾張・紀伊・水戸)、御三卿家(田安・一橋・清水)と、それぞれが将軍家を支えてきた。徳川宗家は、養子を迎えることで断絶を回避し、現在も19代当主がいる。また、徳川幕府で将軍職を担ってきた将軍家、御三家、御三卿家の血筋も現在も続いている。

💡 徳川将軍家、御三家、御三卿家は、家康が築いた江戸幕府の重要な家柄で、特別待遇が与えられていた。将軍位を継承する権利や、公役免除、殿中での刀の携行、江戸城内の自由通行などの特権があった。

💡 徳川宗家は、現在も歴史と文化を大切にしており、徳川記念財団を通じて江戸時代に関する研究や普及活動を行っている。また、徳川宗家19代当主は、歴史研究に取り組んでおり、明治維新以後の徳川公爵家の歴史や関ヶ原の戦いの謎の解明に取り組んでいる。

それでは、徳川宗家に関する記事を紹介していきます。

徳川宗家とは、徳川幕府の始祖である徳川家康の子孫が現在も続いている家系のことです。

この記事では、徳川宗家の歴史、現在、そして芸能界における徳川家康の子孫についてご紹介します。

徳川宗家とその継承

徳川宗家の歴史は、養子縁組によって断絶を回避し、現在まで繋がっています。

徳川家康が築いた江戸幕府は、約260年間続き、その間、徳川宗家は将軍家を輩出し、幕府の運営を支えてきました。

公開日:2024/01/25

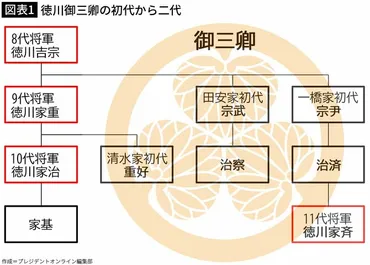

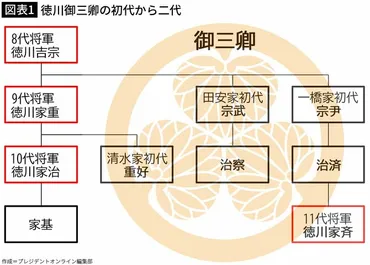

✅ 徳川御三家(尾張・紀伊・水戸)は、2代将軍秀忠の子孫が途絶えたときに、紀伊徳川家から8代将軍吉宗が迎えられた際に創設されました。将軍家のスペアとして、将軍家に男児がいない場合に将軍を輩出する役割を担っていました。

✅ 徳川吉宗は、徳川家康と同様に自分の息子や孫を家祖とする分家(清水・田安・一橋)を創設しました。これが御三卿です。3家あって、その当主が民部卿や刑部卿などの官職に任じられたので、御三卿と呼ばれました。

✅ 御三卿は、将軍家の跡継ぎを輩出することを目的として創設されたとされていますが、実際には本家や支藩と同じく吉宗の子孫が子沢山だったため存続しました。8代将軍吉宗から14代将軍家茂までは、すべて御三卿出身です。また、15代将軍慶喜も水戸徳川家出身ですが、一橋家の養子となって将軍候補に躍り出ました。

さらに読む ⇒プレジデントオンライン出典/画像元: https://president.jp/articles/-/78023?page=3徳川宗家とその継承の歴史は、日本の歴史において重要な役割を果たしてきました。

養子を迎えることで断絶を回避し、現在まで徳川宗家が続いていることは、日本の歴史と文化の継承において重要な意味があります。

徳川家康が築いた江戸幕府は約260年間続き、その血筋は現在も続いている。

徳川宗家は養子を迎えることで断絶を回避し、現在も19代当主がいます。

また、家康が将軍家を守るために創設した「徳川御三家」(尾張・紀伊・水戸)や「徳川御三卿家」も存続し、将軍を出しています。

徳川将軍家、徳川御三家、徳川御三卿家ともに、家康の血を引く子孫が現在も続いているのです。

ホンマかいな?知らんかった。

江戸幕府の将軍職

江戸幕府の将軍職は、徳川宗家が世襲していました。

将軍職は、徳川宗家の中でも将軍家に男子がいなかった場合に、御三家から養子を迎えて継承する慣例がありました。

✅ 徳川御三家(尾張・紀州・水戸)は、江戸時代に将軍家の後継ぎ輩出を目的として徳川家康によって創設された。御三卿(田安・一橋・清水)は、将軍吉宗によって将軍継嗣問題の改善を図って設立された。両者はともに将軍家の血脈を守る役割を担っていたが、御三卿は御三家と異なり、当主不在でも断絶しないという特徴があった。

✅ 御三家の中では尾張徳川家が筆頭格とされたが、一度も将軍を輩出することはなかった。代わって、紀州徳川家の5代藩主吉宗が将軍に抜擢されたことで、紀州徳川家が将軍家を独占するようになった。また、紀州藩の支藩である一橋徳川家も多くの将軍を輩出した。

✅ 御三卿は将軍家の後継ぎに養子を出す権利を有していたが、当主不在でも断絶しないという特徴があった。一橋徳川家は、2代藩主治済の長男家斉が将軍に就任したのを皮切りに、多くの将軍を輩出した。一方で、清水徳川家は継嗣問題に悩まされ、何度か当主不在の状態に陥った。最後の当主となった昭武は、将軍の名代として訪欧使節団を率いたが、帰国後に清水徳川家を離れて水戸徳川家を相続した。

さらに読む ⇒名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館(メーハク)出典/画像元: https://www.meihaku.jp/tokugawagosanke-gosankyo/徳川将軍家は、将軍位を継承する特別な家柄だったのです。

江戸幕府の最高権力者であり、幕府の運営を統括する立場にありました。

江戸時代、将軍職は徳川宗家が世襲しました。

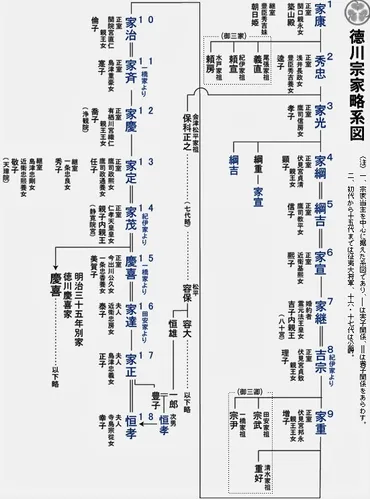

初代家康から最後の将軍慶喜まで、将軍家は側室を多く抱え、血統の維持に努めました。

宗家はしばしば養子を迎えて家系を継承し、紀州家や水戸家からも将軍が出ています。

特に、第4代家綱の直系が途絶えると、綱吉が養子として将軍に就任しました。

綱吉の系統も途絶え、一橋家から家継が将軍になりましたが、家継は夭折し、紀州家から吉宗が将軍になりました。

吉宗から家斉までは3代70年間、直系で将軍が継承されました。

その後、一橋家から家斉、紀州家から慶福、水戸家から慶喜が将軍になりました。

慶喜は最後の将軍で、大政奉還後に将軍を辞職しました。

その後、徳川宗家の相続が許され、家達は静岡藩を立藩しました。

明治維新後は華族に列し、東京に移住しました。

ふ~ん、そうなんや。

徳川御三家と特別待遇

徳川将軍家と御三家は、特別待遇を受けていました。

将軍家と御三家は、公役免除、将軍後継者選定への参画、殿中での刀の携行、江戸城内の自由通行などの特権が与えられていました。

✅ 徳川将軍家と御三家(尾張・紀伊・水戸)は、江戸幕府の重要家格で、将軍位を継承する権利と特別待遇が与えられていました。将軍位の継承は男子の直系優先の原則があり、将軍に実子がいない場合には御三家から養子を迎えて継承していました。また、御三家には分家・分与を認める優遇措置が講じられており、職制上の対応でも、将軍の役職に対する御三家の役職が定められていました。

✅ 将軍家では、側室制度が発達していました。将軍正室は三位以上の大臣の娘から選ばれるなど選考基準が厳格でしたが、体質や当時の化粧による健康被害のために皇子を出産できる者が少なかったため、将軍位を継承する者は側室が生んだ子が担うことが多くありました。

✅ 御三卿(田安・一橋・清水)は、将軍吉宗によって創設されました。将軍家を補佐することを目的としていましたが、将軍位を継承する可能性も有していました。御三卿の当主は不在でも断絶することは起こらず、尾張徳川家や紀州徳川家など御三家からも当主が送り込まれたことがありました。

さらに読む ⇒大江戸歴史散歩を楽しむ会出典/画像元: https://wako226.exblog.jp/238783714/徳川宗家と御三家は、江戸幕府の重要な家柄でした。

将軍家を支え、幕府の運営に協力する役割を担っていました。

御三家とは、将軍継承者がいない場合に将軍を出すために設けられた最高位の家格で、尾張・紀伊・水戸の3家からなります。

御三家には公役免除、将軍後継者選定への参画、殿中での刀の携行、江戸城内の自由通行などの特別待遇があり、将軍に対する礼法も定められていました。

尾張家は尾張徳川家で、石高は御三家中最高でした。

紀伊家は紀伊徳川家で、室町時代から続く寺社勢力の統括が幕府にとって重要でした。

水戸家は水戸徳川家で、当初は御三家ではなく、後に徳川姓を許されて3家構成が確立しました。

御三家は江戸時代を通じて協調できたわけではありませんでしたが、家康の平和な世を維持したいという願いが込められていました。

徳川将軍家ってすごいんやね!特別待遇ってうらやましいわ。

徳川宗家の現在と今後の

徳川宗家19代当主は、歴史研究に取り組んでいます。

徳川宗家19代当主は、歴史研究家としても活動しており、明治維新以後の徳川公爵家の歴史や関ヶ原の戦いの謎の解明に取り組んでいます。

✅ 徳川宗家19代当主となった徳川家広氏は、祭祀や徳川記念財団の経営に加え、文筆活動に専念する意向を示しています。家広氏は経済学を専攻しており、これまでは経済に関する著作を執筆してきましたが、今後は歴史研究にシフトし、まず明治維新以後の徳川公爵家の歴史と関ヶ原の戦いの「謎」の解明に取り組むとしています。

✅ 徳川記念財団では、江戸時代に関する正確な認識の普及を長期的なミッションとしています。家広氏は理事長として、財団所蔵品の悉皆調査など基礎固めに力を入れていますが、最終的には世界各国の教科書に正しい記述がされることを目指しています。

✅ 家広氏は、徳川家康による江戸幕府の創設が革命的なインフラ整備と人口移動政策を伴ったものであったと主張しています。また、江戸時代は鎖国イメージが強いですが、実際には貿易も活発に行われており、幕府は海外情報の収集・分析に熱心だったと指摘しています。さらに、家広氏は漢文情報が西洋列強の本音を透視する上で重要だったとも述べています。

さらに読む ⇒三田評論ONLINE出典/画像元: https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/spotlight/202304-1.html徳川宗家は、現在も歴史と文化を大切にして活動しています。

徳川記念財団を通じて江戸時代に関する研究や普及活動を行っており、日本の歴史と文化の継承に貢献しています。

現在の徳川宗家当主は徳川家広氏で、評論家や翻訳家として活動しています。

家広氏は、文化財の整理や江戸時代に関する研究の発信に取り組む意向を示しています。

また、徳川記念財団では江戸時代に関する正確な認識の普及を長期的なミッションとしています。

徳川恒孝前当主は、徳川公爵家の歴史や関ヶ原の戦いの「謎」の解明に取り組んでおり、江戸幕府によるインフラ整備や人口移動政策が画期的だったと主張しています。

へぇ~、そなんやったとや?

芸能界における徳川家康の子孫

徳川家康の子孫は、芸能界にもいます。

徳川家康の子孫の中には、芸能界で活躍している人もいます。

元NHKアナウンサーの松平定知氏、元宝塚歌劇団星組男役トップスターの寿美花代氏、俳優の高嶋政宏氏と政伸氏などが挙げられます。

公開日:2022/10/18

✅ 徳川家康の子孫には、元NHKアナウンサーの松平定知、元宝塚歌劇団星組男役トップスターの寿美花代、俳優の高嶋政宏・政伸兄弟など芸能人がいます。松平定知は徳川家康の異父弟・松平定勝の流れを汲む久松松平家の分家旗本の子孫で、寿美花代は徳川家康の曾孫である徳川吉宗の孫・松平定信の子孫です。

✅ 尾張名古屋藩徳川家2代当主だった徳川光友の子孫に市川みかがいます。市川みかは保母ドル(アイドル)として活動しており、映画やドラマにも出演しています。

✅ 俳優の谷原章介は、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の遠い親戚(15親等)である可能性があります。谷原章介と徳川慶喜の関係は、日本テレビ「はじめまして!一番遠い親戚さん」の調査により明らかになりました。

さらに読む ⇒歴史ミステリー大辞典出典/画像元: https://rekishimystery.com/ieyasu/徳川家康の子孫は、各界で活躍している。

徳川家康の子孫は、芸能界だけでなく、政界、財界、学術界など、各界で活躍しています。

徳川家康の子孫には、芸能人や芸人もいます。

元NHKアナウンサーの松平定知氏、元宝塚歌劇団星組男役トップスターの寿美花代氏、俳優の高嶋政宏・政伸兄弟などが挙げられます。

また、番外編として、俳優の谷原章介氏が、江戸幕府最後の将軍徳川慶喜の遠い親戚(15親等)であることが判明していますが、この関係は非常に遠いものです。

へぇ~、そなんなんや。

徳川宗家は、現在も歴史と文化を大切にしながら活動しています。

徳川宗家19代当主は歴史研究に取り組んでおり、徳川記念財団を通じて江戸時代に関する研究や普及活動を行っています。

また、徳川家康の子孫の中には、芸能界で活躍している人もいます。

💡 徳川宗家は、約260年間続いた江戸幕府を築いた徳川家康の子孫が現在も続いている。徳川将軍家、御三家、御三卿家は、家康が築いた江戸幕府の重要な家柄で、特別待遇が与えられていた。

💡 徳川将軍家と御三家は、特別待遇を受けていました。将軍家と御三家は、公役免除、将軍後継者選定への参画、殿中での刀の携行、江戸城内の自由通行などの特権が与えられていました。

💡 徳川家康の子孫は、芸能界や各界で活躍している。徳川家康の子孫の中には、元NHKアナウンサーの松平定知氏、元宝塚歌劇団星組男役トップスターの寿美花代氏、俳優の高嶋政宏氏と政伸氏など、芸能界で活躍している人もいます。