滝廉太郎の音楽に秘められた謎!『荒城の月』の真実とは!?作曲家・滝廉太郎の知られざる物語

💡 滝廉太郎は、明治時代に活躍した作曲家です。

💡 代表作に「荒城の月」や「花」などがあります。

💡 彼の音楽は、今もなお多くの人々に愛されています。

それでは、第一章、滝廉太郎の生い立ちと音楽的功績についてお話していきます。

滝廉太郎の生い立ちと音楽的功績

本日は、滝廉太郎と富山の関わりについて、貴重な資料や証言をご紹介します。

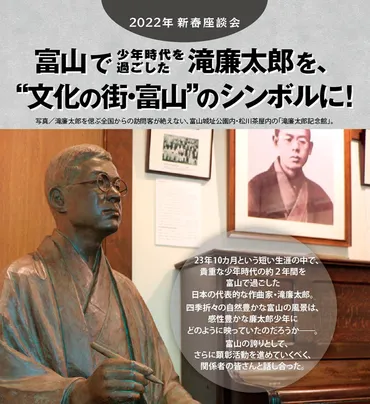

✅ 記事は、富山県と滝廉太郎の関わりについて、新春座談会での議論をまとめたものです。

✅ 座談会では、滝廉太郎が富山で過ごした時期や、富山城との関係、そして音楽の道へ進むきっかけとなったいとこの滝大吉との関係などが話題になりました。

✅ 参加者は、滝廉太郎と富山の関わりを広く知らしめるため、講演会やコンクールなどのイベント開催や、教育機関での啓蒙活動を提案していました。

さらに読む ⇒GOOD LUCK TOYAMA|月刊グッドラックとやま | 人が元気・街が元気出典/画像元: https://goodlucktoyama.com/article/feature/2201-special滝廉太郎が富山で過ごした日々は、彼の音楽に大きな影響を与えたんですね。

明治時代の作曲家である滝廉太郎は、富山で小学校時代を過ごしました。

滝廉太郎の父が富山県の書記官に任命されたことが、富山に移住した理由です。

富山では、附属小学校で音楽教育を受け、旧富山城内の音楽会で様々な音楽に触れ、豊かな感性を育みました。

この経験が、後に名曲「荒城の月」の作曲につながった可能性があります。

当時の富山城跡は、広大な敷地を持ち、外堀が埋め立てられ、学校や議事堂などの新しい建物が建てられていました。

城跡の北側には神通川が流れ、豊かな自然がありました。

滝廉太郎は、同年代の子供たちと遊び、富山での生活を満喫したと考えられます。

瀧廉太郎の歌曲「花」は、歌詞とメロディーの美しさが際立つ名曲です。

楽曲の特徴としては、歌いやすい音域と、単純な繰り返しのないメロディーが挙げられます。

歌詞の解釈では、1番では春の訪れを喜び、2番では柔らかな日差しを表現し、3番では朧月夜の情景を描いています。

声の「質」を変えることで、歌詞だけでなく情景や感情をより深く表現できる楽曲です。

そうやね、富山は自然豊かで、芸術の街としても知られてるけんね。

滝廉太郎をめぐる都市伝説

続いては、滝廉太郎をめぐる都市伝説についてお話します。

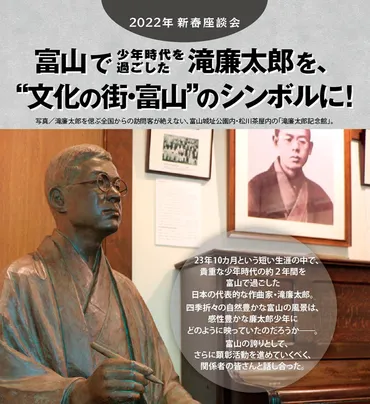

✅ 滝廉太郎が作曲したとされる童謡「鳩ポッポ」や「雪やコンコン」が、実際には滝廉太郎の作品ではなく、後になって別の作曲家によって書き換えられた可能性がある。

✅ 滝廉太郎がドイツに留学させられたのは、文部省が彼の音楽の人気によって面子を潰されたため、彼を排除しようとした可能性がある。

✅ 滝廉太郎はドイツで結核にかかり亡くなったが、その死因も文部省による陰謀であった可能性が示唆されている。

さらに読む ⇒fumibako - 好きなものをたくさん貯めこんでおくサイト出典/画像元: https://fumibako.com/kowai/story/talent/103.html都市伝説って、怖いけど、興味深いですね。

滝廉太郎に関する都市伝説は、その才能が国家のエリートたちにとって脅威となったことから生まれたとされています。

文部省の役人たちは、滝廉太郎をドイツに留学させ、そこで結核に感染させたと言われています。

滝廉太郎が亡くなった後、彼の作品の一部は焼却され、その代わりに似たような曲が「鳩」と「雪」として発表されました。

これらの曲の作詞作曲者は不明とされていますが、滝廉太郎の2つの曲「鳩ぽっぽ」と「雪やこんこん」に酷似しています。

滝廉太郎は、国家によって自分の作品が盗まれたことを知っていた可能性があり、死ぬ間際に「憾(うらみ)」という曲を作りました。

この曲には、文部省の役人に対する怨念が込められていると言われています。

あんた、そんなこと信じちゃダメよ。都市伝説なんて、ただの作り話よ。

「憾(うらみ)」に込められた思い

それでは、滝廉太郎の遺作「憾」について詳しく見ていきましょう。

✅ 滝廉太郎の遺作「憾」の自筆譜が、親友の鈴木毅一から竹田市に寄贈された。

✅ これにより「憾」の作曲過程を分析できるようになり、滝廉太郎が最期に何を想って作曲したのかに迫ることができる。

✅ 8月24日には「滝廉太郎生誕140年記念事業~遺作「憾」の真実」が開催され、ピアニストの宮谷理香さんによる「憾」の演奏や、松本正氏による作曲過程の解説が行われる。

さらに読む ⇒ エキサイトニュース出典/画像元: https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2019-08-08-47616-5/「憾」に込められた思い、深いですね。

作曲家滝廉太郎が亡くなる直前に完成させたピアノ曲「憾(うらみ)」には、病との闘いや恩人である従兄弟の死への無念が込められていると考えられています。

大分県竹田市の企画展では、滝の直筆楽譜や、滝を支えた従兄弟に関する資料を展示し、「憾」への想像を促しています。

滝は留学先のドイツで結核を発症し、帰国後の1903年に大分市で亡くなりました。

「憾」はドイツ留学中に構想を練っていたと見られ、展示されている直筆楽譜には、病に苦しむ気持ちを表すようなドイツ語の単語が書き込まれています。

企画展では、滝の従兄弟で建築家の滝大吉にも焦点を当てています。

大吉は滝が東京音楽学校に入学するために上京した際、滝を自宅に引き取りました。

滝が病で帰国した後は、大吉宅で療養しましたが、大吉は脳溢血で亡くなります。

滝は大分市に移りましたが、病状は回復せず、1903年6月29日に亡くなりました。

「憾」って、どんな曲なん?

滝廉太郎の音楽的偉業

滝廉太郎の音楽的偉業について、改めて考えてみましょう。

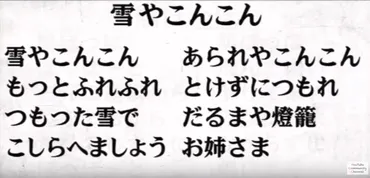

✅ 瀧廉太郎は、明治時代に活躍した作曲家で、「お正月」や「荒城の月」などの名曲を遺しました。

✅ 幼少期から音楽に親しみ、15歳で東京音楽学校に入学し、西洋音楽の普及と音楽教育に貢献しました。

✅ わずか23歳という短い生涯でしたが、多くの名曲を世に送り出し、日本の音楽文化発展に大きく貢献しました。

さらに読む ⇒藝大アートプラザ出典/画像元: https://artplaza.geidai.ac.jp/column/15801/滝廉太郎の音楽は、日本音楽に大きな影響を与えたんですね。

滝廉太郎は、日本歌曲の基礎を築いた近代西洋技法を用いた本格的な作曲家でした。

代表曲には、「花」「荒城の月」「箱根八里」など、日本人に親しまれる名曲があります。

滝廉太郎の音楽の特徴は、日本的な情景や情緒を表現したメロディーで、当時の西洋音楽の影響を受けつつも、日本独自の音楽性を確立しました。

そうだよ。滝廉太郎は、日本の音楽史に名を刻む作曲家だよ。

滝廉太郎の晩年

最後に、滝廉太郎の晩年についてお話します。

✅ 滝廉太郎は、1879年から1903年まで生きた日本の作曲家です。

✅ 東京生まれで、ドイツに留学し、日本の洋楽黎明期に優れた才能を見せました。

✅ 代表作には、「荒城の月」「箱根八里」「鳩ぽっぽ」、歌曲「四季」などがあります。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E6%BB%9D%E5%BB%89%E5%A4%AA%E9%83%8E-92899短い生涯だったんですね。

滝廉太郎は、22歳でドイツに留学しましたが、わずか5か月で肺結核を発症し、帰国を余儀なくされました。

その後は故郷大分県で療養生活を送ったが、23歳の若さで亡くなりました。

滝廉太郎が残した楽曲はわずか34曲ですが、そのどれもが現在でも愛され続けています。

特に「荒城の月」は世界的に有名で、聖歌やロックバンドの演奏にも使用されています。

そうよ、滝廉太郎は、天から与えられた才能を、短い生涯で精一杯活かしたのよ。

いかがでしたでしょうか。

本日は、滝廉太郎の音楽に秘められた謎に迫ってみました。

💡 滝廉太郎は、富山で音楽の基礎を学び、豊かな感性を育みました。

💡 彼の音楽は、日本の音楽文化に大きな影響を与えました。

💡 彼の音楽は、今もなお多くの人々に愛され、日本の音楽文化を豊かなものにしてくれます。