後藤家?刀装具の名工一族の秘密を探る!後藤家とは!?

💡 後藤家は室町時代から江戸時代にかけて活躍した刀装具の名工一族である。

💡 後藤家の作品は、その精巧な技術と美しさから、高い評価を受けている。

💡 後藤家の歴史と作品を通して、日本の刀装具文化の一端に触れることができる。

それでは、後藤家の歴史と業績について詳しく見ていきましょう。

後藤家の歴史と業績

後藤家の歴史は、日本の刀装具文化の歴史と深く結びついていますね。

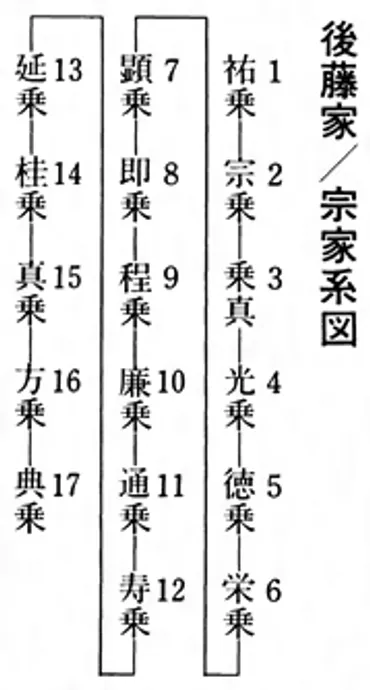

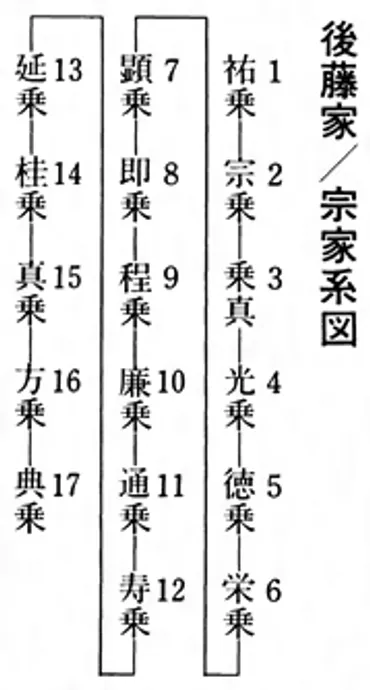

✅ 後藤家は室町後期から幕末にかけて活躍した装剣金工の家系で、16代にわたり足利家、織田家、豊臣家、徳川家の各将軍家に仕え、その作品は「家彫」と呼ばれ、町職人の「町彫」とは格式が異なっていた。

✅ 後藤家は鐔よりも小柄、笄、目貫などの製作を主とし、赤銅、金、銀などの素材を用い、鉄は原則的に使用しなかった。

✅ 後藤家の作品は、狩野家のように一定の規格を守り、竜、獅子、波文、紋散、武者、花鳥、草木などの高彫りの作品を製作していたため、町彫のような自由さと斬新さに欠ける傾向があった。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E5%AE%B6-1319266後藤家の作品は、技術の高さだけでなく、歴史的価値も高いですね。

後藤家は室町時代から江戸時代末期まで活躍した金工師・豪商の一族で、その歴史と業績を紹介する展覧会が京都府で開催されています。

この展覧会では、京都府に寄贈された後藤勘兵衛家旧蔵資料を元に、後藤家の足跡を辿ることができます。

刀装具とか、よく分からんけど、なんかすごいんやな。

後藤家の金工技術

後藤家の金工技術は、まさに匠の技と言えるでしょう。

✅ 「無銘」とされる刀装具は、流水のくくりや重厚な彫り、文様の構成から後藤祐乗(1440~1512)の作品と考えられます。

✅ 刀装具の彫りは赤銅地に波文が肉彫、丸木橋が高彫で特徴付けられます。

✅ 徳川家康所用と伝えられていますが、裏付ける史料はありません。

さらに読む ⇒ 名古屋・徳川美術館へようこそ 出典/画像元: https://www.tokugawa-art-museum.jp/about/treasures/armor-metal/202/無銘の作品でも、後藤祐乗の作品だとわかるのは、さすがですね。

後藤家の始祖である祐乗は優れた金工技術を持ち、刀装具や目貫などの作品を数多く残しました。

勘兵衛家からも多くの名工が輩出し、彼らの作品も展覧会で展示されています。

後藤家の金工技術は高く評価されており、日本美術史において重要な位置を占めています。

そうじゃな、後藤家の金工技術は、日本の伝統文化の粋じゃ。

後藤家と大名家との交流

後藤家は、大名家との交流を通して、その技術をさらに発展させてきたのでしょう。

公開日:2009/08/14

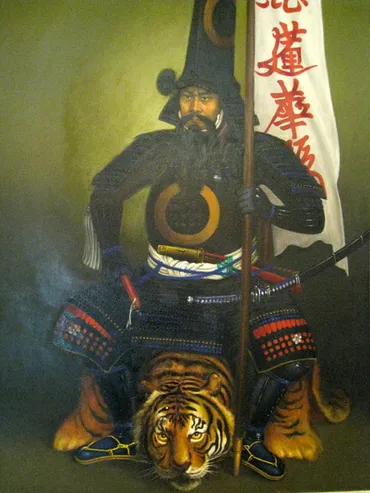

✅ 加藤清正は、豊臣秀吉の家臣として、賤岳の戦いで活躍し、肥後国25万石を領有した武将です。

✅ 朝鮮出兵では、先鋒として活躍し、漢城を攻略、臨海君と順和君を捕虜にするなど、大きな功績をあげました。

✅ しかし、蔚山城の戦いで明軍に包囲され、食糧不足に苦しむなど、朝鮮出兵での加藤清正の活躍は、必ずしも成功とはいえないものでした。

さらに読む ⇒愛゛ 義理 ゛謀略 ゛毘沙門堂 |痞客邦出典/画像元: https://scott52068.pixnet.net/blog/post/29016372加藤清正や前田利常といった、歴史に名を残す人物たちとの交流は、興味深いですね。

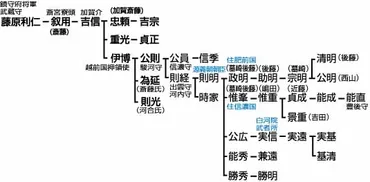

後藤家は加藤清正や前田利常など、多くの権力者と交流がありました。

展覧会では、それらの交流を示す書状が展示されています。

後藤家は金工技術だけでなく、大名家との関係においても重要な役割を果たしていたことがわかります。

えー、加藤清正とか、前田利常とか、なんか聞いたことあるけど、知らん。

後藤姓の由来と分布

後藤姓の由来や分布を知ることは、日本の歴史や文化を知る上で重要です。

✅ この記事は、特定の場所にある特定の種類のキノコが、その地域の住民によって「美味」とされてきた歴史や、そのキノコの採集方法、そして地域文化におけるそのキノコの重要性について論じています。

✅ 記事は、このキノコが、その地域の住民にとって単なる食料ではなく、伝統、文化、そして生活様式の一部であることを強調しています。

✅ さらに、記事は、このキノコの採集が、環境保護や持続可能性の観点から、地域住民によって注意深く管理されている様子を説明しています。

さらに読む ⇒harimaya.com出典/画像元: http://www.harimaya.com/o_kamon1/seisi/51-60/goto.html後藤姓は、全国に広く分布しているんですね。

後藤姓は全国で約364,000人がおり、大分県、東京都、岐阜県などに多く分布しています。

その由来は宮城県北部で伊達家に仕えた士族の姓とされています。

また、長野県、熊本県、広島県にも後藤姓が多く見られます。

後藤って、なんか、かっこいい名前やな。

以上、後藤家の歴史と業績についてご紹介しました。

💡 後藤家は、刀装具の名工一族として、長い歴史と伝統を受け継いでいる。

💡 後藤家の作品は、その技術と美しさから、現在でも高い評価を受けている。

💡 後藤家の歴史を知ることは、日本の刀装具文化を知る上で欠かせない。