「て」の秘密?日本語の文法を紐解く!「て」の多様な使い方とは!?

💡 「て」は漢字の草書体から派生した文字です。

💡 接続助詞としての「て」は、様々な文法機能を持ちます。

💡 「て」は動詞や形容詞と組み合わせて、様々な表現を生み出します。

それでは、最初の章に移りましょう。

「て」の起源と接続助詞としての用法

「書譜」は、草書の魅力を伝える貴重な資料ですね。

✅ この記事は、孫過庭の「書譜」から草書の書法の特徴について解説しており、特に「二上長方自若」六字を例に、筆遣いや文字の姿勢、章法といった要素について詳しく説明している。

✅ 具体的には、筆の起筆、転折、収筆における特徴、文字の傾きや重畳法の利用、文字の大きさや配置、字間の調整など、草書における様々な要素が丁寧に解説されている。

✅ また、手本と練習作品を比較し、相違点を見つけ出すことで、より効果的な練習方法が示されている。

さらに読む ⇒天来書院出典/画像元: https://www.shodo.co.jp/blog/kohijou/572/筆遣いや文字の配置など、草書の特徴が細かく解説されていて、とても興味深いです。

「て」は、漢字「天」の草書体「そうしょたい」から派生したもので、読み方は「て」です。

五十音順では「た行え段」の19番目に位置します。

接続助詞としての「て」は、並列の動作や状態を表す用法と、順接の接続助詞としての用法があります。

また、理由や原因を表す接続助詞としても用いられます。

なるほど、昔の字って、今の字と全然違うんやね。

「て」の動詞活用と進行形

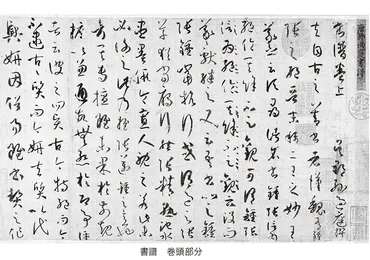

「て形」は、日本語を話す上で欠かせない要素ですね。

公開日:2017/11/02

✅ 「て形」は日本語において重要な文法要素であり、様々な機能を持っています。記事では、「て形」の11の機能と、「ている」の機能を詳しく解説しています。

✅ 「て形」の機能としては、動作の順序を表す「継起」、複数の事柄を並列的に示す「並列」、対比、動作中の状況を表す「付帯状況」、手段や方法、原因や理由、出発点を示す「起点」、逆接、譲歩、様態などがあります。

✅ この記事では、各機能の説明に加えて、具体的な例文が多数紹介されており、日本語学習における「て形」の理解を深めるのに役立ちます。

さらに読む ⇒日本語教師のN1et出典/画像元: https://jn1et.com/howto-tekei/色々な機能があるんですね。

日本語って奥が深いなぁ。

動詞の活用において、「て」形は、動詞の辞書形から最後の「る」を「て」に置き換えることで作成されます。

また、「て」形は、「-ing」形として現在進行形を表します。

さらに、「て」形は、他の時制の動詞と組み合わせて使用することもできます。

「て形」って、まるで魔法の呪文みたいよね。

「て」の活用と動詞・形容詞の接続

動詞のグループ分けは、日本語学習には必須ですね。

公開日:2021/02/09

✅ この記事は、日本語学習における動詞のグループ分けと「て形」の導入方法について解説しています。

✅ 具体的には、動詞を「する」「くる」グループ、「いる」「える」グループ、「その他」グループの3つに分け、それぞれのグループにおける「て形」の作り方を説明しています。

✅ さらに、辞書形から「ます形」への変換方法についても触れ、動詞の活用形を理解する上で重要な基礎知識を丁寧に解説しています。

さらに読む ⇒にほんご部出典/画像元: https://nihongobu.net/verb-te-form/動詞のグループ別に「て形」の作り方を説明して頂くと、理解しやすいですね。

「て」形は、動詞の種類によって活用方法が異なります。

グループ1の動詞(う、つ、る、ぬ、ぶ、む、く、ぐ、すで終わる動詞)は、最後の音を特定の音に置き換えます。

グループ2の動詞(るで終わる動詞)は、最後の音を「て」に置き換えます。

グループ3の動詞(する、くる)は、それぞれ「して」、「きて」に変化します。

また、「て」形は、形容詞とも接続できます。

動詞の場合は、グループによって活用音が変化し、形容詞の場合は、「い」形容詞は「く」に、「な」形容詞は「だ」を「で」に置き換えます。

動詞のグループ分け、マジ?めっちゃややこしいやん!

「て」の助詞としての用法

助詞は、日本語の文法を理解する上で重要な要素です。

✅ この記事は、日本語における助詞の役割、種類、そして使い方について解説しています。

✅ 助詞は、名詞などの体言に接続し、その体言が文中でどのような役割を果たすのかを示す「格助詞」、語と語をつなぐ役割を持つ「接続助詞」、文中の他の要素を修飾する役割を持つ「副助詞」、文末に置かれ文全体の調子や意味合いを変化させる「終助詞」の4種類に分類されます。

✅ また、助詞の特徴として、それだけでは意味が通じない「付属語」であることと、活用しないことなどが挙げられています。

さらに読む ⇒wordrabbit (ワードラビット)出典/画像元: https://wordrabbit.jp/grammar/postpositional_particle助詞の種類と役割が明確に説明されていて、とても分かりやすいです。

「て」は助詞としても用いられ、名詞や名詞句に接続して、その内容を強調したり、補足したりします。

話し手の意見や判断を表したり、疑問や反語を表すこともあります。

助詞としての「て」の主な用法としては、強調、補足、話し手の判断、疑問や反語があります。

助詞って、日本語の文法の要になるんやね。

「て」のさまざまな用法

「~てください」は、日常会話でよく使う表現ですね。

✅ 「~てください」は、日本語で依頼を表す文型です。丁寧な依頼をする際に、「すみませんが、~てください」の形で用いられます。

✅ 目上の人に対して依頼する場合には、「~てくださいませんか」「~ていただけませんか」など、より丁寧な表現を使うことが適切です。

✅ 「~てください」は依頼以外にも様々な用法があるため、他の用法についても復習しておくと便利です。

さらに読む ⇒絵でわかる日本語出典/画像元: https://www.edewakaru.com/archives/25812129.html「て」形は、本当に様々な使い方がありますね。

「て」形には、依頼、接続、許可、「たとえ〜ても」などの表現、禁止、残念な気持ちの表明、謝罪、意欲の表現、与受関係の表現、結果の表現、動作の継続や進行の表現など、さまざまな用法があります。

例えば、依頼では「~てください」、接続では「~てから」、「たとえ〜ても」では「たとえ雨が降っても」のように用いられます。

「て」形って、まるで、言葉の宝石箱みたいよね。

「て」は、日本語の文法を理解する上で重要な要素です。

💡 「て」は、漢字の草書体から派生した文字です。

💡 接続助詞としての「て」は、様々な文法機能を持ちます。

💡 「て」は動詞や形容詞と組み合わせて、様々な表現を生み出します。