荘園制度って、一体ナニ?(疑問形)とは!?

💡 荘園制度とは、古代から中世にかけて日本に存在した私有地制度のことです。

💡 土地所有権は、貴族や寺社などの権力者に集中していました。

💡 農民は、荘園領主に年貢を納め、その土地で耕作を行いました。

それでは、荘園制度の歴史について詳しく見ていきましょう。

日本の荘園の成立

荘園制度の始まりは、743年の墾田永年私財法ですね。

✅ 墾田永年私財法は、743年に聖武天皇によって発布された、土地を開墾した分だけ自分の土地にできるという法律です。

✅ この法律は、公地公民制の崩壊と荘園制の誕生を招き、日本の土地所有制度に大きな変化をもたらしました。

✅ その目的は、農民の意欲を高め税収を増やすこと、そして貴族や僧侶を優遇し財政難を克服することでした。

さらに読む ⇒日本史事典.com|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/konden-einen-shizaihou/墾田永年私財法は、当時の社会に大きな影響を与えた法律だったと分かりますね。

日本の古代・中世(8世紀から16世紀)に存在した荘園は、国家から領有支配が認められた権門の私領でした。

743年の墾田永年私財法により私有権が認められ、荘園制が確立しました。

荘園は税を免除され、多くの場合、貴族や寺社が所有していました。

そうじゃねー?やっぱ歴史って面白いよね!

荘園の盛衰

荘園制度は、その後の日本の社会に大きく影響を与えました。

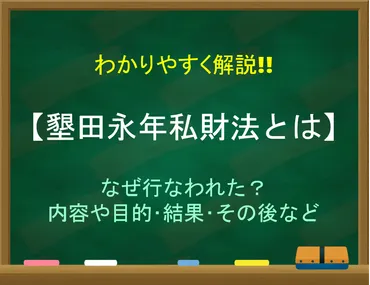

✅ 東国の地頭は、先祖伝来の所領を地頭職として任命されたため、現地支配権を強固に握っていましたが、西国の地頭は承久の乱後に派遣された新補地頭であり、得分のみが認められ、在地支配権は弱かった。

✅ 西国では、荘園領主は、新補地頭の派遣によって既存の支配権を脅かされ、紛争が頻発しました。これを解決するため、幕府は新補率法を制定し、新補地頭に免田や加徴米などの得分を与えることで、荘園領主との関係を調整しました。

✅ 東国の地頭は、在地支配権を強固に握ったため、在地の武士との関係が良好であった一方、西国の地頭は、得分のみが認められ、在地支配権が弱かったため、在地の武士との関係は良好とは言えませんでした。

さらに読む ⇒石田謙治の日本史出典/画像元: https://kenjiishida.jimdo.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E9%80%9A%E5%8F%B2/%E9%8E%8C%E5%80%89/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%8D%98%E5%9C%92/東国と西国の違いが、荘園制度にも影響を与えていたんですね。

面白いなぁ。

荘園は、独自の行政システムを持ち、政府の介入から完全に自由でした。

しかし、1192年の鎌倉幕府成立後は、徐々に中央政府の影響力が強まり、鎌倉幕府から派遣された代官が荘園領主の権力を弱めました。

15世紀半ばには、村が自治体となり、荘園制度は消滅しました。

あら、昔はそんな複雑な仕組みがあったのね。今の世の中も、複雑になってきたわね。

荘園の内部構造

荘園の内部では、様々な階層の人々が生活していました。

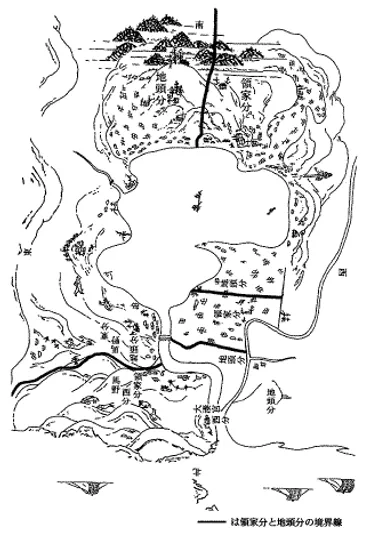

✅ 鳥羽院政期に寄進地系荘園が拡大し、荘園と国衙領が拮抗する状況が生まれ、中世社会を支える荘園公領制が確立した。

✅ 知行国制度が地方政治に広まり、皇族や貴族、寺社などが国司推薦権と租税収入を得る権利を与えられた。院が知行国の分配権を掌握し、院政の財政基盤となった。

✅ 荘園経営では、名主が農業の中心となり、名田を耕作して年貢と公事を荘園領主に納めた。年貢は米が一般的で、公事には夫役なども含まれた。

さらに読む ⇒山武の世界史出典/画像元: https://yamatake19.exblog.jp/21033986/知行国制度って、現代の制度にも通じるものがあるのかも知れないなぁ。

荘園は私的所有形態と国制の一環の両方の側面を持っていました。

初期荘園は寺院や貴族の開墾活動に端を発し、賃租や出挙を通じて経営されました。

9世紀以降は、班田制の衰退とともに、国守が富豪や田堵に公田を請け負わせ、新たな徴税単位として収取しました。

この単位は地域によって異なり、名、郷、条などがみられました。

そーゆーの、教科書で習ったような気がするわー。

荘園の比較

荘園制度は、日本だけでなく、世界各地に存在していました。

✅ この記事は、西ヨーロッパ世界の成立について、地理、気候、民族構成、ゲルマン人の移動と国家建設の歴史的意義を解説しています。

✅ 特に、ゲルマン人の移動はフン人による圧迫が直接的な原因とされていますが、そのフン人の移動もふくめて、詳細な原因は不明です。当時のゲルマン人の農耕は生産力が低く移動性が高かったことが背景にあると考えられます。

✅ ゲルマン人の移動は西ローマ帝国の滅亡につながり、西ゴート王国、ヴァンダル王国、ブルグンド王国、フランク王国、アングロ=サクソン人の七王国など、多くのゲルマン人国家が建国されました。

さらに読む ⇒世界史の窓出典/画像元: https://www.y-history.net/wh_note/13note_0501.html西ヨーロッパの荘園制度も、日本の荘園制度と似ているところがあるんですね。

荘園は、古代から中世にかけて日本、中国、西ヨーロッパに存在した私有地の一形態でした。

領主が税を徴収し、自らの領地を管理していました。

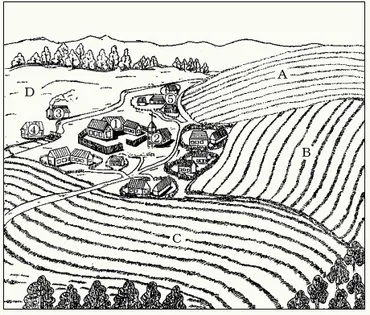

西ヨーロッパでは、8世紀から12、13世紀頃まで存在し、中央に荘園庁があり、その周囲に耕地や牧草地が広がっていました。

農民は直営地と託営地と呼ばれる耕地で輪作を行っていました。

あー、まあ、世界共通のシステムって、よくありますよね!

荘園制度は、日本の歴史において重要な役割を果たした制度でした。

💡 荘園制度は、貴族や寺社の権力を強固なものにしました。

💡 農民は、荘園領主に年貢を納め、厳しい生活を送っていました。

💡 荘園制度は、鎌倉幕府の成立によって徐々に衰退し、その後、村が自治体となり消滅しました。