藤原道長の栄枯盛衰?「この世をば我が世とぞ思ふ」の裏側とは!?

💡 栄華を誇った藤原道長は、日記「御堂関白記」を残しました。この日記は当時の政治や文化がわかる貴重な資料となっており、国宝に指定されています。

💡 道長は権力だけでなく、和歌にも優れていました。代表作「この世をば我が世とぞ思ふ」は有名で、その背景には栄華を極めた道長の心境が込められています。

💡 道長と公卿藤原実資とのエピソード「望月の歌」は、道長が権勢を誇示する歌ではなく、感謝の気持ちを込めた歌だとする説があります。この新解釈によって、道長の意外な一面が浮かび上がってきます。

では、早速藤原道長に関してお話ししましょう。

平安時代の権力者として有名な人物です。

その栄枯盛衰と、華麗なる和歌の世界に迫ります。

華やかなる藤原道長

まず、藤原道長の人物像に迫ります。

権力を掌握したその手腕や、和歌への造詣についてお話しします。

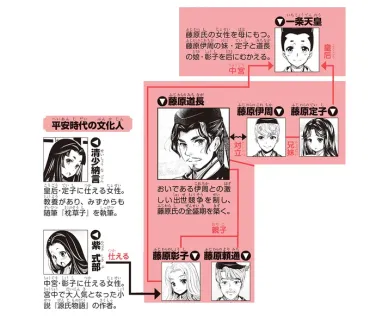

✅ 平安時代中期、藤原道長は娘や姉を天皇の后に入れて摂関政治の全盛期を築いた。特に長女の彰子を後一条天皇の中宮とし、外戚として権力を握った。

✅ 道長は幼少期から文学や芸術を愛好し、紫式部や和泉式部などの女流作家を庇護した。道長自らも和歌を詠み、日記『御堂関白記』を残している。

✅ 道長は特に長女の彰子が産んだ後一条天皇に対して深い愛情を示し、外戚として天皇を補佐して摂関政治の権力を強固なものにした。

さらに読む ⇒レタスクラブ - へとへと解放宣言!レシピや生活の知恵が満載 - レタスクラブ出典/画像元: https://www.lettuceclub.net/news/article/1138821/なるほど、摂関政治の全盛期を築いた人物だったんですね。

その華麗なる生涯に興味が湧いてきます。

藤原道長は、平安時代中期に活躍した公卿で、娘や姉を天皇の后に入れて摂関政治の全盛期を築いた人物です。

文学や芸術を愛好し、紫式部や和泉式部などの女流作家を庇護しました。

道長は幼少期から文学を好み、自分の意見をしっかり言う性格でした。

986年に父が摂政に就任すると、急速に昇進し、後宮の女性との関係を通じて政治の実権を握りました。

道長は娘や姉を天皇の后に入れて権力を強化し、特に長女の彰子が産んだ後一条天皇に対して深い愛情を示しました。

道長ってめっちゃモテたっちゃろ?イケメンやったんやろなぁ。

栄華を詠んだ「この世をば」の歌

続いて、道長の代表作「この世をば」についてお話しします。

この歌が詠まれた背景や、込められた思いについて解説します。

公開日:2024/02/06

✅ 藤原道長が詠んだ「望月の歌」は、従来は道長の権勢を誇る歌と解釈されてきた。しかし、京都先端科学大学教授の山本淳子氏は、道長が歌を詠んだ状況や当時の政治状況を考慮し、道長は「望月の歌」で自らの権勢を誇示していたわけではなかったと主張している。

✅ 山本氏によると、道長が「望月の歌」を詠んだのは祝宴の二次会であり、その席には道長と子の摂政・藤原頼通をはじめ、左大臣、右大臣など貴族たちがそろっていた。道長は当時右大将だった藤原実資に「今から座興で歌を詠むので返歌せよ」と命じて「望月の歌」を詠んだが、実資は「優美な歌で、返歌のしようがない。皆でただこの歌を詠じてはどうか」と出席者に呼びかけた。そして、一同がこの歌を数回吟詠したという。

✅ 山本氏は、実資が返歌を拒否したのは道長の歌に感心したためではなく、道長の権勢を牽制するためだったと解釈している。実資は故実有職に詳しい当代一流の知識人で、道長に媚びずに意見することも辞さない気骨のある人だった。また、当時の政治状況としては、道長は娘を次々に天皇や皇太子の后として権勢をふるっていたが、その権勢は盤石ではなく、ライバルの藤原伊周や藤原隆家らとの権力争いが続いていた。山本氏は、実資が道長の「望月の歌」に返歌しなかったのは、道長の権勢を牽制し、道長の驕りを戒める意図があったのではないかと推測している。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/column/japanesehistory/20210628-OYT8T50054/きっと、権勢を誇示したかったんでしょうね。

平安時代の権力者のプライドが垣間見えます。

藤原道長の代表作である「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」の歌は、彼が権力の絶頂にあった栄華を背景に詠まれました。

この歌は、満月のように欠けたところのない、すべてが自分の思い通りの世の中であることを表しています。

また、この歌には藤原実資が返歌を詠んでおらず、祝宴に出席した公卿一同で繰り返し詠まれたという逸話があります。

藤原道長は他にも多くの和歌を詠んでおり、「白露は分きても置かじ女郎花心からにや色のそむらむ」や「すきものと名にし立てれば見る人の折らで過ぐるはあらじとぞ思ふ」などが代表作として知られています。

ほーほっほ、あの歌にはそんな裏があったとわ。権力者の本心なんて、我々庶民にはわからんもんなぁ。

権力掌握への道のり

藤原道長と三条天皇の対立についてお話ししましょう。

権力闘争の渦中にあった道長のしたたかな戦略に迫ります。

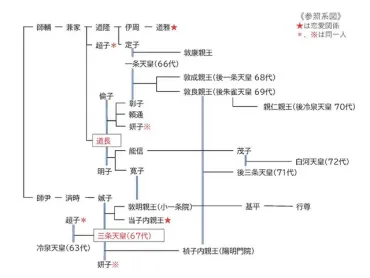

✅ 三条天皇は、藤原道長が娘たちを天皇の中宮に入内させて権力を掌握していく中、道長の孫である敦成親王を皇太子に立てるために退位を迫られ、激しい争いの末に退位を余儀なくされた。

✅ 三条天皇の退位後、道長の娘の中宮・妍子が産んだ禎子内親王が後朱雀天皇の中宮となり、さらにその子が後三条天皇となった。その後、後三条天皇と道長の四女・寛子の間の皇子である白河天皇が即位し、皇統は安定して継承されていった。

✅ 「百人一首」に収められている三条天皇の月は、天皇在位中に詠まれたもので、退位を目前に病に伏して見た月に対する無常観が込められている。しかし、三条天皇の孫である禎子内親王が皇統を復活させたことから、「百人一首」の編纂者によって、天皇在位の悲劇性と皇統復活という二面性が注目されたと考えられている。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/suppl/kashiwagi/2021/10/05/30651.html権力欲が強かった道長らしいですね。

天皇でさえも自分の思い通りに動かそうとしたんやなぁ。

藤原道長は、兄たちや政敵を次々と失脚させ、娘たちを天皇の中宮に入内させることで権力を掌握しました。

しかし、三条天皇との確執から、孫の敦成親王を天皇にするために三条天皇に退位を迫り、激しい争いを繰り広げました。

マジかよ!権力者って怖いんやなぁ。自分の邪魔者は容赦なく排除するんやな。

「望月の歌」の新解釈

「望月の歌」の新解釈をご紹介します。

この歌に込められた道長の意外な思いについて解説します。

公開日:2024/02/11

✅ 「望月の歌」は、従来は道長が権勢を誇る歌と解釈されてきたが、京都先端科学大学教授の山本淳子氏の新解釈によると、道長が威子内親王の皇后就任を祝う宴の二次会で詠んだもので、道長の権勢を誇示するものではない。

✅ 歌が詠まれたのは満月の夜ではなく、少し欠けた一六夜で、道長は息子の頼通に酒を勧めた藤原実資に感謝の気持ちを抱いていた。実資はこれまで道長に媚びず、意見することもあったが、この宴席では道長に協力的な姿勢を示し、道長はそれを喜び、実資に「望月の歌」を詠んだ。

✅ 新解釈に基づくと、歌の意味は「今夜は心ゆくまで楽しいと思う。空の月は欠けているが、私の月は欠けていないのだから」となり、道長が権勢を誇る歌というよりも、宴席の喜びを表現した歌となる。「私の月」とは、皇后となった娘たちと、宴席で交わした盃のことだと解釈されている。

さらに読む ⇒☆アルファ☆の゛Living life in peace゛ vol.2出典/画像元: https://www.alpha-p.gr.jp/?p=82457道長って、意外にも謙虚だったのかな。

権勢を誇示する歌やと思っとったけど、実は違ったんやなぁ。

藤原道長の有名な「この世をば我が世とぞ思ふ」の歌は、これまで権勢を誇る道長が得意満面に詠んだものと解釈されてきた。

しかし、京都先端科学大学教授の山本淳子氏は、この歌の新解釈を提案しています。

道長の日記や藤原実資の日記から、道長が歌を詠んだのは威子内親王の皇后就任を祝う宴の二次会であり、その場の雰囲気は必ずしも道長が得意満面であったとは言い難い状況だったことがわかる。

また、実資は道長が求めた返歌を拒否し、出席者に道長の歌の唱和を促している。

山本氏は、実資が返歌を拒否したのは、道長への媚びへつらいではなく、道長が権勢を誇る「望月の歌」に内心あきれたためではないかと推測しています。

いや〜、道長って奥が深い男やったんやなぁ。権勢の裏に隠された人間味に惹かれるわ。

平安時代中期を代表する公卿

最後に、藤原道長の日記「御堂関白記」についてお話しします。

この日記に書かれた貴重な記録から、道長の素顔に迫ります。

公開日:2018/09/02

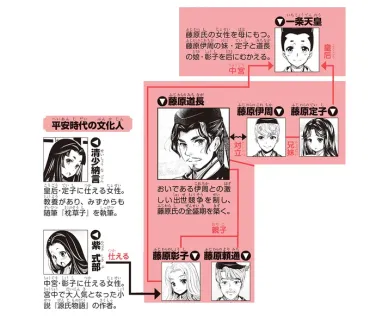

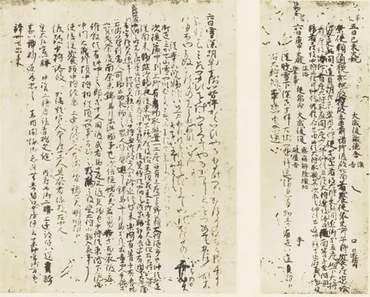

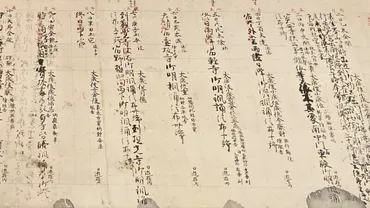

✅ 藤原道長による日記「御堂関白記」は、自筆本14巻と写本12巻が現存しており、いずれも国宝に指定されています。自筆本は、道長が33歳から56歳にかけて記したもので、当時の政治や文化に関する貴重な情報を記しています。

✅ 陽明文庫は、藤原北家の一つである近衛家の文庫で、平安中期までさかのぼる古文書や書跡、典籍、美術品などを保管しています。なかでも「御堂関白記」は、近衛家の祖先である藤原道長が記した日記として、重要な資料となっています。

✅ 「御堂関白記」は一般公開されていませんが、東京国立博物館や京都文化博物館などの展覧会で公開されることがあります。また、陽明文庫では研究機関や美術館・博物館などへの貸し出しも行っています。

さらに読む ⇒WANDER 国宝出典/画像元: https://wanderkokuho.com/201-00816/当時の貴重な記録なんですね。

平安時代の権力者たちの日常が垣間見れるんやなぁ。

藤原道長は、966年に藤原兼家と時姫の間に生まれ、平安時代中期を代表する公卿となりました。

娘たちを天皇の中宮に入内させて権力を掌握し、摂関政治の最盛期を築きました。

道長はまた、和歌にも優れ、日記『御堂関白記』を残しており、国宝やユネスコ世界記憶遺産に登録されています。

ほーほっほ、貴重な資料じゃ。この日記から、平安時代の歴史や文化を紐解いていくことができるんじゃ。

本記事では、藤原道長の栄華と和歌、そして権力闘争についてご紹介しました。

平安時代を代表する公卿の生き様から、当時の時代背景や文化を垣間見ることができました。

💡 藤原道長は、権力と和歌に優れた平安時代の公卿でした。その栄華を極めた生涯と、和歌に詠んだ心境を探求することで、平安時代の華やかなる世界に浸ることができました。

💡 日記「御堂関白記」は、当時の政治や文化を知る貴重な資料です。道長自身の筆による記録から、平安時代の権力構造や貴族たちの生活様式を垣間見ることができました。

💡 「望月の歌」の新解釈からは、道長の意外な一面がわかりました。権勢を誇示する歌ではなく、感謝の気持ちを込めた歌だったという説は、権力者の内面世界を理解する上で示唆に富んでいます。