死とは何か!? 死後の世界と老化の秘密死の定義って本当に医学的?

💡 日本では、脳死での臓器提供を前提とした場合に限り、脳死が人の死とされています。ただし、欧米諸国では、脳死は一般的に人の死とみなされています。

💡 臨死体験は、脳神経の最後の働きによって引き起こされると考えられています。また、生命は、無用な苦痛を避けるためにエンドルフィンなどの物質を放出します。

💡 医学的には、死は心拍・呼吸の停止と瞳孔反応の消失で確認されますが、死は瞬間的なものではなく、全身が徐々に機能不全に陥る過程です。

それでは、死に関して、医学的な側面から考えていきましょう。

死の定義と臨死体験

人の死については、医学的な定義と宗教的な定義など、さまざまな捉え方があります。

医学的な定義では、脳死が人の死とされていますが、宗教的な定義では、死後の世界や霊魂の存在が信じられています。

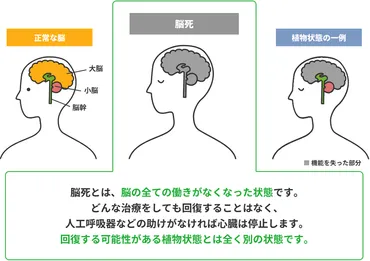

✅ 脳は、大脳、小脳、脳幹の3つに分けられ、大脳は知覚や記憶などの高度な機能を、小脳は運動や姿勢を、脳幹は呼吸や循環などの生命維持に不可欠な機能を司る。

✅ 脳死は、脳幹を含む脳全体の機能が失われた状態であり、回復不能。薬剤や人工呼吸器で一時的に心臓を動かすことはできるが、やがて心臓も停止する。

✅ 日本では、脳死での臓器提供を前提とした場合に限り、脳死が人の死とされる。欧米諸国では、脳死は一般的に人の死とみなされている。

さらに読む ⇒日本臓器移植ネットワーク出典/画像元: https://www.jotnw.or.jp/explanation/03/01/臨死体験は、死後世界や霊魂の存在を示唆するものと捉える立場と、脳内イベントとして捉える立場があります。

科学的な結論は出ていませんが、さまざまな研究が行われています。

医学的には、死は心拍・呼吸の停止と瞳孔反応の消失で確認されますが、死は瞬間的なものではなく、全身が徐々に機能不全に陥る過程です。

脳死後も免疫機能は働き続け、臨死体験は脳神経の最後の働きによって引き起こされると考えられています。

生命は、無用な苦痛を避けるためにエンドルフィンなどの物質を放出します。

これは、宗教的妄想にも関係しています。

もし脳だけを培養できれば、個体の死の概念は曖昧になりますが、脳の機能は全身調和下にあるため、一部だけを長期生存させることは困難でしょう。

俺は、死んだら無やと思うとやけど、脳みそが頑張ってるんやったら、ちょっと安心やね。脳みそ、ありがとう!

死後の世界に関する考察

死後の世界については、科学的にも宗教的にもさまざまな見解があります。

科学的には、意識は脳の活動に由来するため、脳の機能停止により死後の存在はないとされています。

✅ 臨死体験は、死後世界や霊魂の存在を示唆するものと考える立場と、心理学や神経科学の観点から脳内イベントとみなす立場に分かれて議論されており、科学的な結論は出ていない。

✅ 鎌田東二教授は、比較宗教学と脳科学を融合させた「身心変容技法の比較宗教学」という研究プロジェクトを主宰し、瞑想や修験道などの伝統的修行から生まれた「身心変容技法」や「身体知」に着目してその整合性や再現性を検討している。

✅ この研究により、臨死体験や体外離脱体験に関する死生学や身心論が再検討され、これらの現象に対する新たな理解が得られる可能性がある。

さらに読む ⇒ (旧)京都大学 こころの未来研究センター出典/画像元: http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/9_1/一方、宗教的には、死後の天国や地獄の存在が信じられています。

また、超心理学では、臨死体験(NDE)を研究し、意識が身体から離れる現象が死後の存在を示唆すると考えられています。

宗教的には、死後の天国や地獄の存在が信じられており、その根拠として聖典や宗教体験が挙げられます。

超心理学では、臨死体験(NDE)を研究し、意識が身体から離れる現象が死後の存在を示唆すると考えられています。

NDEでは、光の存在や身体離脱感、過去の回想などが共通して報告されています。

生まれ変わりの研究では、子供たちが前世の記憶を持っていると主張する事例が検証されていますが、科学的な証拠ではなく、認知的説明や記憶の伝達メカニズムが提案されています。

神経科学では、意識は脳の活動に由来し、脳の機能停止により死後の存在はないと主張されています。

しかし、意識の起源や脳との関係性は未解明のため、科学的に結論付けることはできません。

現時点では、死後の世界を証明する決定的な証拠はありませんが、宗教の教えや超心理学、生まれ変わりの研究など、さまざまな視点から考察することで、個々の信念や信条を形成することができます。

科学と宗教の視点を総合的に考慮することが、より多角的な理解につながります。

あら、死んだら真っ暗闇かぁ。ちょっと寂しいねぇ。でも、死んだらみんなに会えるのかなぁ。

死に向き合う大切さ

死に向き合うことは、より充実した人生を送ることにつながります。

死は避けられないものですが、その意味を考えることで、恐怖を和らげ、受容することができます。

✅ 現代の日本人は、宗教的な信仰を持たない人が多く、死後を「無」と考える傾向が強くなっています。しかし、宗教に頼らずとも、死の核心である「死んだ後の人間はどうなるか」という問題を真正面から考える必要があります。

✅ 新山教授は、死の核心とは「死んだ後の人間はどうなるか」という問題であり、それを明らかにするために「特異点としての私」という概念を提唱しています。この概念とは、約80億人いる人間の中で、自分ひとりひとりがかけがえのない「特異点」であるという考え方です。この特異点は、外界の時間の流れとは独立して、死の時点で時間性としての性格を失うと新山教授は考えています。

✅ 新山教授は、死に対して若い頃から考えを巡らせておくことで、その恐怖を和らげ、死を受容することができると考えています。死を目前にして初めてその意味について考えるのではなく、日頃から自分の死生観について考えておくことで、より充実した人生を送ることができるのではないかと述べています。

さらに読む ⇒国立大学法人 秋田大学出典/画像元: https://www.akita-u.ac.jp/honbu/lab/vol_48.html新山教授は、死に対して若い頃から考えを巡らせておくことで、その恐怖を和らげ、死を受容することができると考えています。

死を目前にして初めてその意味について考えるのではなく、日頃から自分の死生観について考えておくことで、より充実した人生を送ることができるのではないかと述べています。

科学は世界の経験的な出来事を合理的に説明するが、死は経験を超越しており、科学では扱えない。

哲学はものの考え方や死の受容を考察し、宗教は超越的な死後の世界を含めて世界の本質を探求する。

したがって、死について考える際には、科学の限界を認識し、哲学や宗教の洞察を活用することが重要です。

死や有限性を意識することで、YOLO(「人生は一度きり」)的な考え方を拒否し、高潔で充実した人生を送る意欲が高まり、名声や遺産を残す「エウダイモン」的な幸福の追求につながります。

まじかぁ。死について考えるだけで人生変わるんかぁ。ちょっと怖いけど、考えてみよっかな。

老化と死

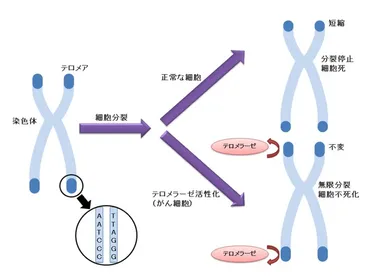

テロメアは染色体の末端に存在する特徴的反復配列(TTAGGG)nで、染色体の安定化と細胞分裂寿命を規定する役割を担っています。

✅ テロメアは染色体の末端に存在する特徴的反復配列(TTAGGG)nで、染色体の安定化と細胞分裂寿命を規定する役割を担っている。DNA複製時にはテロメアは完全に複製されず、細胞分裂とともにテロメア長は短縮する。テロメアがある長さまで短縮すると通常の体細胞は老化に陥るが、多くのヒト癌細胞ではテロメラーゼが活性化され、テロメアを安定化させ、半永久的に分裂増殖できる。

✅ テロメラーゼは、テロメア配列の鋳型となるRNA(TERC)や逆転写酵素(TERT)などのサブユニットにより構成され、なかでもTERTはテロメラーゼ活性の制御と細胞の不死化、癌化に深く関与している。膵癌・胆道癌では、テロメラーゼやTERTの発現が高く、癌の診断や予後予測に有用となる可能性がある。

✅ 膵癌・胆道癌の治療においては、DC細胞を利用した抗テロメラーゼ免疫療法や制限増殖型ウイルスベクターを利用したテロメラーゼ標的遺伝子治療が期待されている。これらの治療法は、腫瘍関連ペプチド誘導DC細胞やテロメラーゼ標的殺腫瘍ウイルスにより、腫瘍特異的な増殖抑制効果を発揮し、化学療法との併用を含めた集学的癌免疫遺伝子療法への応用が目指されている。

さらに読む ⇒広島大学大学院 医系科学研究科 外科学出典/画像元: https://surgery1.hiroshima-u.ac.jp/about/research/folder4/post-12.htmlテロメア説では、テロメアが細胞分裂の回数券のような働きをし、短くなると老化につながるとされています。

また、テロメラーゼという酵素がテロメアを伸ばすことがわかっていますが、動物では生殖細胞でのみ働きます。

テロメア説では、テロメアが細胞分裂の回数券のような働きをし、短くなると老化につながります。

テロメア修復は癌化を伴い、個人差による老化は、生活習慣が大きく影響します。

テロメラーゼという酵素がテロメアを伸ばすことがわかっていますが、動物では生殖細胞でのみ働きます。

あら、老化の原因が分かってきたね。テロメアを大事にしなきゃね。

死は誰もが向き合わなければならない問題ですが、さまざまな角度から考えることで、より深く理解することができます。

医学的な側面、宗教的な側面、哲学的な側面など、さまざまな視点から死について考えてみましょう。

💡 医学的に死とは脳の機能停止とされていますが、死の捉え方は人それぞれです。欧米諸国では、脳死が人の死とみなされていますが、日本では、脳死での臓器提供を前提とした場合に限り、脳死が人の死とされています。

💡 死後の世界については科学的にも宗教的にもさまざまな見解があり、現時点では決定的な証拠はありません。科学的には、意識は脳の活動に由来するため、脳の機能停止により死後の存在はないとされています。一方、宗教的には、死後の天国や地獄の存在が信じられています。

💡 死に向き合うことは、より充実した人生を送ることにつながります。死は避けられないものですが、その意味を考えることで、恐怖を和らげ、受容することができます。死を目前にして初めてその意味について考えるのではなく、日頃から自分の死生観について考えておくことで、より充実した人生を送ることができるでしょう。