東京理科大学の研究で抗炎症物質発見!?しかも、それお腹の細菌由来ってマジっすか!?

💡 東京理科大学の研究チームは、腸内細菌が代謝する脂肪酸の一種であるγ-ケトCが、抗炎症作用を持つことを発見しました。γ-ケトCは、免疫細胞の樹状細胞に作用し、Gタンパク質共役型受容体(GPCR)や酸化ストレス応答の転写因子NRF2経路を活性化することで、炎症性サイトカインの産生を抑制することがわかりました。

💡 マウスの実験では、γ-ケトCの経口摂取が、炎症性腸疾患モデルにおいて、疾患活動指数スコアの低下、大腸の線維化や萎縮の軽減、体重減少の緩和、大腸組織の損傷や炎症性細胞の浸潤の減少、血清中のTNF-α、IL-6、IL-12p40濃度の上昇抑制などの効果を示しました。また、NRF2欠損マウスではγ-ケトCの経口摂取による病態改善効果は認められませんでした。

💡 この研究成果は、免疫関連疾患の治療や予防につながる可能性があります。東京理科大学の研究チームは、今後も腸内細菌が産生する物質の機能解明に取り組み、さらなる創薬研究の発展に貢献していく予定です。

それでは、早速ですが東京理科大学の研究内容についてご説明します。

東京理科大学は、1881年創立の理工系総合大学で、東京物理学講習所を起源としています。

建学の精神である「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」のもと、「実力主義」を貫き、基礎学力を重視したカリキュラムを提供しています。

東京理科大学の研究成果

では、より詳しい研究内容についてお話していきましょう。

東京理科大学の研究チームは、腸内細菌の代謝産物であるγ-ケトCが、樹状細胞のGPCRやNRF2経路を活性化することで、LPS誘導性の炎症性サイトカイン産生を抑制することを明らかにしました。

公開日:2024/05/08

✅ 腸内細菌であるLactobacillus plantarum由来の酵素によって代謝された脂肪酸の一種であるγ-ケトCが、抗炎症作用を持つことが発見された。

✅ γ-ケトCは樹状細胞のGPCR(Gq型GPCR GPR120を含む)や酸化ストレス応答のマスター転写因子NRF2経路を活性化することで、炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-6、IL-12p40など)の産生を抑制する。

✅ マウスの実験では、γ-ケトCの経口摂取が炎症性腸疾患モデルにおいて、疾患活動指数スコアの低下、大腸の線維化や萎縮の軽減、体重減少の緩和、大腸組織の損傷や炎症性細胞の浸潤の減少、血清中のTNF-α、IL-6、IL-12p40濃度の上昇抑制などの効果を示した。また、NRF2欠損マウスではγ-ケトCの経口摂取による病態改善効果は認められなかった。

さらに読む ⇒マイナビニュース出典/画像元: https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240508-2941839/この発見は、免疫関連疾患の治療や予防に役立つ可能性があります。

東京理科大学の研究チームの今後のの成果にも期待が高まりますね。

東京理科大学の研究チームは、腸内細菌が代謝する脂肪酸の一種であるγ-ケトCが、過剰な免疫反応を抑える抗炎症作用を持つことを発見しました。

このγ-ケトCは、免疫細胞の樹状細胞に作用し、Gタンパク質共役型受容体(GPCR)や酸化ストレス応答の転写因子NRF2を活性化することで、炎症性サイトカインの産生を抑えます。

マウスの実験では、γ-ケトCを経口摂取することで、炎症性腸疾患の病態が緩和されました。

この研究成果は、免疫関連疾患の治療や予防につながる可能性があります。

また、免疫細胞遊走の制御に関する研究では、新規のケモカイン受容体会合分子「フロント」を発見し、これが細胞遊走を促進することを明らかにしました。

さらに、アルコール依存症治療薬「ジスルフィラム」がフロント阻害活性を持つことを発見し、ジスルフィラム投与によりがんを抑制できることを実証しました。

さすがは東京理科大学やねぇ。いつも最先端の研究ばっかりしとるけん、期待せざるを得んやろうもん。

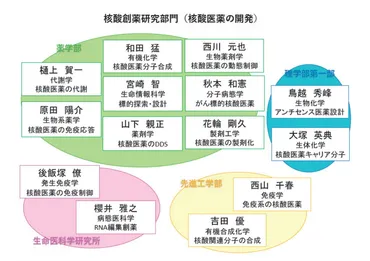

核酸創薬研究部門

続いて、核酸創薬研究部門についてご紹介します。

東京理科大学核酸創薬研究部門は、核酸合成技術を基盤としたベンチャー企業設立実績のある和田幸嗣教授を部門長に迎え、核酸医薬の体内動態制御を基盤としたDDS(西川元也教授)、アンチセンス核酸医薬の設計と応用(鳥越秀峰教授)、核酸医薬の高分子キャリア(大塚英典教授)、核酸医薬分子の製剤化(花輪剛久教授)、核酸医薬を用いる免疫系の制御(西山千春教授)、核酸医薬の代謝(樋上賀一教授)、核酸医薬によるがん治療(秋本和憲教授)、核酸医薬の標的探索と設計(宮崎智教授)、RNA編集創薬(櫻井雅之准教授)、核酸医薬の免疫制御の応用(後飯塚僚教授)の各分野の専門家が参画した組織です。

✅ 東京理科大学核酸創薬研究部門は、核酸合成技術を基盤としたベンチャー企業設立実績のある和田幸嗣教授を部門長に迎え、核酸医薬の体内動態制御を基盤としたDDS(西川元也教授)、アンチセンス核酸医薬の設計と応用(鳥越秀峰教授)、核酸医薬の高分子キャリア(大塚英典教授)、核酸医薬分子の製剤化(花輪剛久教授)、核酸医薬を用いる免疫系の制御(西山千春教授)、核酸医薬の代謝(樋上賀一教授)、核酸医薬によるがん治療(秋本和憲教授)、核酸医薬の標的探索と設計(宮崎智教授)、RNA編集創薬(櫻井雅之准教授)、核酸医薬の免疫制御の応用(後飯塚僚教授)の各分野の専門家が参画した組織である。

✅ 研究課題としては、ホスホロチオエート核酸に代わる次世代の核酸医薬分子として期待されているボラノホスフェート核酸の合成手法の確立、核酸医薬の安定性を向上させるカチオン性人工オリゴ糖およびカチオン性ペプチドの大量合成技術の確立、ナノ構造化核酸の立体構造依存的な細胞相互作用の解明を通じた細胞選択的核酸デリバリーシステムの構築などが挙げられる。

✅ 核酸創薬研究部門は、医学系研究者との共同研究を積極的に推進しており、これまでに創傷治癒や膀胱癌に対するアンチセンス医薬の開発、自己免疫疾患やアレルギー、移植時の拒絶反応を制御する核酸医薬の開発、乳がん治療薬の開発、疾患の標的となるタンパク質をコードするmRNAや非コードRNAの配列を探索する技術の開発などの成果を上げている。

さらに読む ⇒東京理科大学研究推進機構総合研究院出典/画像元: https://rist.tus.ac.jp/introduction/division/nadd/核酸創薬研究部門では、核酸医薬の開発に必要な各分野の研究者が結集し、画期的な核酸医薬の創出に挑戦しています。

東京理科大学の強みを生かした研究が進められていますね。

東京理科大学には、核酸創薬分野で世界的活躍をする研究者が多数在籍しています。

核酸創薬研究部門では、有効性、安定性、安全性に優れた新規核酸誘導体の開発、核酸を保護するキャリア分子や製剤技術の確立、免疫系・代謝系・がん領域を標的とした核酸医薬の開発を目指しています。

研究体制としては、核酸合成技術を基盤としたベンチャー企業設立実績のある研究者を部門長に任命し、核酸創薬の各分野の専門家が参画しています。

研究課題としては、ボラノホスフェート核酸の合成手法の確立、核酸医薬の安定性を向上させるカチオン性人工オリゴ糖とペプチドの大量合成技術の確立、核酸の構造を制御した細胞選択的デリバリーシステムの構築などが挙げられます。

お薬なら、あたしも興味あるわぁ。特に、アンチエイジングの薬とか開発してくれたら嬉しいなぁ。

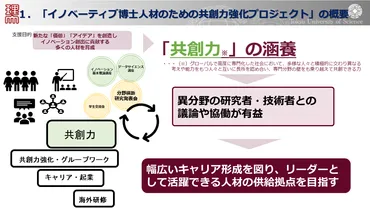

博士課程におけるイノベーション育成

では、続いて、博士課程におけるイノベーション育成についてご紹介します。

東京理科大学は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の採択を受け、「イノベーティブ博士人材育成のための共創力強化プロジェクト」を実施しています。

✅ 東京理科大学は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「次世代研究者挑戦的研究プログラム」の採択を受け、「イノベーティブ博士人材育成のための共創力強化プロジェクト」を実施している。

✅ このプロジェクトでは、博士後期課程の学生を対象に、「共創力(グローバルで高度に専門化した社会において、多様な人々と積極的に交わり、異なる考えや能力をもつ人々と互いに長所を認め合い、専門分野の壁をも乗り越えて共創できる力)」を涵養し、社会のニーズ等を踏まえて新たな「価値」「アイデア」を創造し、イノベーション創出に貢献できる人材を育成することを目指している。

✅ 採択された学生には、研究奨励費(年間234万円)と研究費(年間6万円)が支給され、さらに論文投稿費や海外渡航費などの経済的支援、イノベーション基本理論講座やデータサイエンス講座などのキャリア開発コンテンツの支援も行われる。

さらに読む ⇒Tokyo University of Science | 東京理科大学出典/画像元: https://www.tus.ac.jp/academics/development/innovative/このプロジェクトでは、博士後期課程の学生を対象に、「共創力(グローバルで高度に専門化した社会において、多様な人々と積極的に交わり、異なる考えや能力をもつ人々と互いに長所を認め合い、専門分野の壁をも乗り越えて共創できる力)」を涵養し、社会のニーズ等を踏まえて新たな「価値」「アイデア」を創造し、イノベーション創出に貢献できる人材育成に取り組んでいます。

東京理科大学では、「イノベーティブ博士人材育成プロジェクト」を実施しています。

このプログラムでは、博士後期課程および博士課程の学生を対象に、研究能力に加えて、他分野の人々と協力して新たな価値やアイデアを生み出す能力を育成しています。

採択されると、研究奨励費(年間234万円)、研究費(年間6万円)、論文投稿費や海外渡航費などの経済的支援、イノベーション基本理論講座やデータサイエンス講座などのキャリア開発コンテンツの支援などを受けることができます。

「共創力」って、なんかカッコええ響きやなぁ。あたしも、もっと共創力磨きたいわぁ。

その他の特徴

最後に、東京理科大学のその他の特徴についてご紹介します。

東京理科大学は、東京物理学講習所を起源とする理工系総合大学で、「実力主義」を貫き、基礎学力を重視した教育を行っています。

また、就職率・進学率・研究力も高く評価されています。

まさに、文武両道の大学ですね。

✅ 東京理科大学は1881年創立の理工系総合大学であり、東京物理学講習所を起源としている。建学の精神である「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」のもと、「実力主義」を貫き、基礎学力を重視したカリキュラムを提供している。講義と演習を組み合わせた授業形態で基礎学力を養成し、実験も多く、研究室で求められるスキルを育成している。

✅ 大学では、初年次教育の充実、学部・学科の再編による学際的研究の強化、データサイエンス教育の推進など、時代のニーズに合わせた教育改革を行っている。初年次教育では、学修到達度の可視化や学習相談室の設置、論理的な文章を書くスキルを育成する講座の開講など、多角的なサポート体制を構築している。また、学部・学科の再編では、国際デザイン経営学科の新設、基礎工学部の名称変更と先進工学部への改組、理工学部の名称変更と創域理工学部への改組などを行い、分野間の連携や融合を推進している。さらに、データサイエンス教育プログラムでは、すべての学生が統計学や情報学(プログラミング)、データサイエンスなどの基礎・専門知識の修得を可能にしている。

✅ 東京理科大学は、有名企業への就職率が高く、優秀な専門人材を輩出している。大学通信調査によると、2020年度の有名企業400社に強い大学ランキングで全国6位、私立大学トップにランクインしている。また、就職者数3000人以上の実就職率ランキングでも、全国1位を誇っている。研究力でも高く評価されており、2020年度の全国8位、私立大学トップにランクインしている。大学では、未来社会に貢献する最先端研究に取り組んでおり、データサイエンスやAIの活用など、社会の課題解決に資する研究を推進している。

さらに読む ⇒大学通信オンライン出典/画像元: https://univ-online.com/prflag/14328/東京理科大学では、初年次教育の充実、学部・学科の再編による学際的研究の強化、データサイエンス教育の推進など、時代のニーズに合わせた教育改革を行っています。

初年次教育では、学修到達度の可視化や学習相談室の設置、論理的な文章を書くスキルを育成する講座の開講など、多角的なサポート体制を構築しています。

また、学部・学科の再編では、国際デザイン経営学科の新設、基礎工学部の名称変更と先進工学部への改組、理工学部の名称変更と創域理工学部への改組などを行い、分野間の連携や融合を推進しています。

さらに、データサイエンス教育プログラムでは、すべての学生が統計学や情報学(プログラミング)、データサイエンスなどの基礎・専門知識の修得を可能にしています。

東京理科大学の偏差値は学部・学科によって異なりますが、40.0~65.0となっています。

また、就職率・進学率・研究力が高く評価されており、就職に強い大学とされています。

さらに、東京理科大学は「実力主義」を貫き、基礎学力を重視しています。

講義と演習を組み合わせたカリキュラムで基礎学力を養成し、実験も多く、研究室で求められるスキルを育成しています。

あら、若いもんは、もっと頑張らんといけませんわよ。おばあちゃんを見習ってね。

以上が、今回の記事の要点です。

東京理科大学は、最先端の研究と、質の高い教育で、今後も日本の科学技術を牽引していくことでしょう。

💡 腸内細菌が抗炎症作用を持つ物質を産生することが発見されました。

💡 東京理科大学には、核酸医薬の開発に関する優れた研究拠点があります。

💡 東京理科大学では、博士課程の学生の「共創力」を育成しています。