ひらがな「い」とカタカナ「イ」の違いって、実は深い?(?マーク)日本語の文字体系、奥深いとは!!?

💡 ひらがな、カタカナ、漢字の3つの文字体系がある

💡 それぞれの文字体系は、起源や特徴が異なる

💡 日本語の表現力は、これらの文字体系によって豊かにされている

それでは、日本語の文字体系について詳しく解説していきます。

日本語文字体系

漢字、ひらがな、カタカナ。

それぞれに個性がありますね。

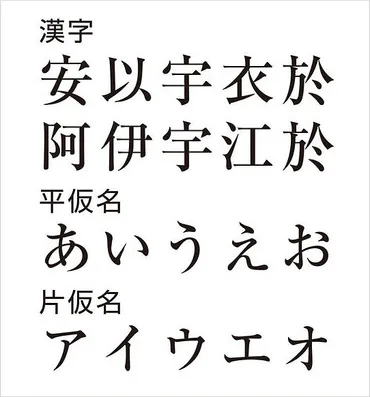

✅ 日本語の表記には漢字、ひらがな、カタカナの3種類があり、それぞれの特徴を生かして文章を作成することが重要です。

✅ 漢字はきちんとしたイメージを与える一方で、読みにくさや圧迫感を与える可能性があります。ひらがなは読みやすくソフトなイメージですが、多用すると幼いイメージを与えてしまうことがあります。カタカナは新しさやスタイリッシュなイメージを与えますが、多用すると安っぽく見えたり、意味が伝わりにくくなってしまうことがあります。

✅ 文章を作成する際には、それぞれの表記のメリットとデメリットを理解し、全体的なバランスを考慮しながら、読者に適切な表現を選ぶことが大切です。

さらに読む ⇒TOP出典/画像元: https://shimanami-creation.com/blog/labels/なるほど。

漢字は難しいけど、やっぱりかっこいいですね。

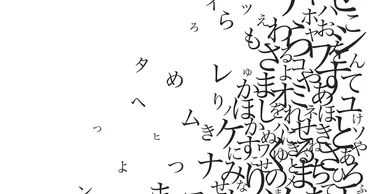

日本語の文字体系には、漢字、ひらがな、カタカナの3種類があります。

漢字は中国から伝来した表意文字で、7世紀頃に日本に伝わりました。

漢字は複雑な構造を持ち、1文字で1つの意味や音を表します。

ひらがなは漢字の草書体から派生した表音文字で、9世紀頃に日本で考案されました。

ひらがなは46文字あり、それぞれが1つの音節を表します。

ひらがなは主に和語や助詞などの文法要素の表記に使用されます。

カタカナは漢字の一部から派生した表音文字で、9世紀頃に日本で考案されました。

カタカナも46文字あり、それぞれが1つの音節を表します。

カタカナは主に外来語や擬音語・擬態語などの表記に使用されます。

漢字は難しいけど、なんか風格があるよね!

ひらがなの「い」と片仮名の「イ」

ひらがな「い」とカタカナ「イ」は、どちらも「い」と発音するのですね。

公開日:2020/05/18

✅ 日本語 (Nihongo) は日本の言語で、ひらがな、カタカナ、漢字の3つの文字体系で構成されています。

✅ ひらがなは46文字の日本語の文字体系で、日本語の文法や単語の一部を表すために使用されます。

✅ カタカナは、外国語の単語や固有名詞を表すために使用される日本語の文字体系であり、同じく46文字で構成されています。

さらに読む ⇒ HiraganaNinja ひらがな忍者出典/画像元: https://hiragana.world/wp2/hiragana-2/漢字の草書体から派生したとは、興味深いですね。

ひらがなの「い」は漢字「以」の草書体から派生しています。

漢字「以」は「よる」という意味を表し、ひらがなの「い」は「よる」という言葉の音を表しています。

カタカナの「イ」は漢字「伊」の偏から派生しています。

漢字「伊」は「行く」という意味を表し、カタカナの「イ」は「行く」という言葉の音を表しています。

ひらがなの「い」と片仮名の「イ」はどちらもiと発音し、五十音図の第2位に位置します。

昔の人は、漢字をこんなに上手にアレンジしたのね。すごいわ!

ひらがなの「た」と片仮名の「タ」

ひらがな「た」とカタカナ「タ」も、漢字から派生しているんですね。

✅ 日本語では、漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字体系が用いられています。ひらがなは主に助詞や助動詞など漢字を補完する役割を果たし、カタカナは外来語や専門用語、擬音語・擬態語などを表す際に用いられます。

✅ 歴史的には、ひらがなは和歌や物語などの芸術的な文脈で用いられ、カタカナは学問や実用的な場面で使用されていました。

✅ 現代では、カタカナは漢字やひらがなの中で特定の語句を強調するために用いられ、外来語や専門用語などの表記において重要な役割を果たしています。

さらに読む ⇒國學院大學出典/画像元: https://www.kokugakuin.ac.jp/article/11151ひらがなは漢字を補完する役割、カタカナは外来語などを表す役割。

それぞれの役割が明確で面白いですね。

ひらがなの「た」は漢字「太」から派生しています。

漢字「太」は「大きい」という意味を表し、ひらがなの「た」は「大きい」という言葉の音を表しています。

カタカナの「タ」は漢字「多」から派生しています。

漢字「多」は「多い」という意味を表し、カタカナの「タ」は「多い」という言葉の音を表しています。

ひらがなの「た」と片仮名の「タ」はどちらもtaと発音し、五十音図の第16位に位置します。

へぇー、漢字からできてるんや!知らんかったわー。

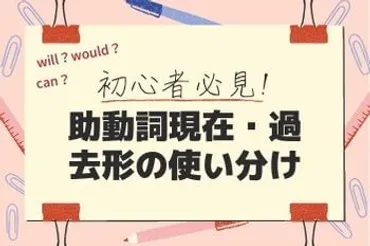

助動詞「だ」

助動詞「だ」は、文末に付くことで現在形や過去形を表すことができるんですね。

公開日:2021/10/25

✅ 記事は、助動詞「Will」と「Would」の使い分けについて、初心者向けに解説しています。

✅ 「Will」は意志を表す単語で、未来の意志(「~するつもり」)と、意志とは関係ない未来(「~だろう」)の2つの用法があります。

✅ 「Would」は「Will」の過去形ですが、過去から見た未来、過去の習慣、時制的な距離と人との距離を表すために使用され、それぞれ具体的な例を用いて解説しています。

さらに読む ⇒ClassLiveオンライン留学 - 世界と繋がる唯一のオンライン英会話出典/画像元: https://class-live.com/willwouldcan/「だ」は、もともと動詞だったんですね。

興味深いです。

助動詞「だ」は、文の最後に付いて現在形や過去形を表すことができます。

また、強調や断定を表す場合にも使われます。

「だ」はもともと「である」という意味の動詞でしたが、後に助動詞として用いられるようになりました。

現代日本語では、「だ」は主に丁寧な表現で使用されます。

「だ」は、なんか優しい感じがするよね。

漢字の「夕」

漢字の「夕」は、月の時間帯を表しているんですね。

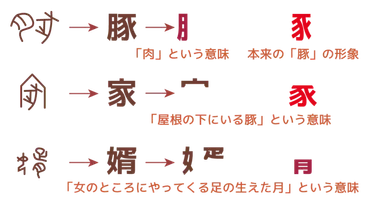

✅ 古代中国において、月は肉の塊であり、欠けたり増えたりすると考えられていた。また、豚が月の象徴であり、豚をトーテムとしていた氏族は、月に特別な意味を見出していた。

✅ 豚トーテム信仰の名残として、家の中に住んでいるのは豚と解釈されるなど、豚と月の結びつきが強く、豚を神聖視する文化が反映されている。

✅ 月の時間としての夕方、そして男性が月に例えられ、妻の家に歩いて通う婿は、月に象徴されるなど、月は単なる天体ではなく、人々の生活や社会構造に深く関わる存在であったことが伺える。

さらに読む ⇒ Bellis Wiki出典/画像元: http://bellis.sakura.ne.jp/mediawiki/index.php?title=%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%9C%88%E3%80%8D%EF%BC%9A%E7%94%B2%E9%AA%A8%E6%96%87%E5%AD%97古代中国では、月が肉の塊だと考えられていたとは、驚きです。

漢字の「夕」は、日が沈んで夜になる時間帯を指す言葉です。

この漢字は甲骨文字では「月」の形を表しており、夕方は月が昇る時間帯であることから、「夕」という字が当てられました。

「夕」という漢字は、そのまま「ゆうべ」と読むことができます。

また、「ゆうぐれ」や「ゆうひ」などの熟語にも使われます。

現代日本語では、「夕」という漢字はあまり使われず、代わりに「夕方」という言葉が使用されます。

昔の人は、月を神様みたいに思ってたのよ。だから、夕方は神聖な時間だったのよ。

本日は、日本語の文字体系について解説しました。

漢字、ひらがな、カタカナのそれぞれの特徴について、ご理解いただけたでしょうか。

💡 日本語の文字体系は、漢字、ひらがな、カタカナの3つで構成されている

💡 それぞれの文字体系は、起源や特徴、役割が異なる

💡 日本語の表現力を豊かにする上で、これらの文字体系は欠かせない