赤色矮星!移住先の候補になるって本当?フレアでオゾン層が20倍!生命誕生に影響は?

💡 赤色矮星は、銀河系で最も一般的な恒星で、質量は太陽の7〜50%、寿命はなんと1兆年から10兆年もあります。つまり、太陽が寿命を迎えても安定した光と熱を供給し続けることができるのです。

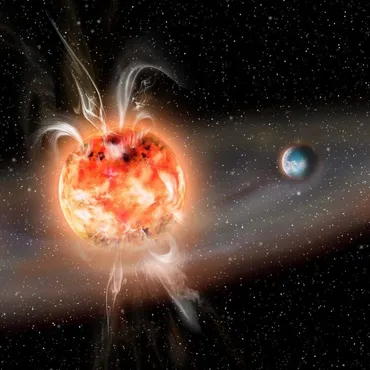

💡 また、赤色矮星を公転する惑星では、フレアと呼ばれる爆発現象によってオゾン層が形成される可能性があります。このオゾン層は、フレアのない静穏な星を公転する惑星の大気中のオゾン量の20倍にもなる可能性があるとされています。オゾン層は紫外線から惑星表面を保護するため、生命誕生に重要な役割を果たす可能性があります。

💡 さらに、銀河系には約600億個もの赤色矮星の周りに、地球に似た惑星が存在すると推定されています。この膨大な数の惑星の中から、人類の新たな移住先候補を見つけることができるかもしれません。

それでは早速赤色矮星について、詳しく見ていきましょう。

赤色矮星の概要

しかし、赤色矮星から放出されるフレアは、惑星の海を凍らせたり、大気を燃やし尽くしたりする可能性もあります。

そのため、赤色矮星を公転する惑星に生命が存在する可能性を評価するためには、フレアの特性を詳しく調べる必要があります。

✅ 赤色矮星を公転する地球型惑星の大気では、フレアによってオゾン層が形成され、紫外線から惑星表面を保護する可能性がある。このオゾン層は、フレアのない静穏な星を公転する惑星の大気中のオゾン量の20倍にもなる可能性がある。

✅ フレアはまた、亜酸化窒素を生成し、これは系外惑星の生命存在の兆候とみなされることがある。今回のシミュレーションでは、フレアによって生成される亜酸化窒素の濃度は、生命活動によってもたらされる亜酸化窒素の濃度に匹敵する可能性があることが示された。

✅ しかし、今回のシミュレーションでは酸素が豊富な大気が前提とされており、今後の研究ではより現実的な無酸素に近い環境での影響を調べる必要がある。地球の大気に含まれる酸素は、今から20億~25億年前に生命活動によって急増するまで(大酸化イベント)、ほとんど存在しなかったと考えられている。

さらに読む ⇒sorae 宇宙へのポータルサイト出典/画像元: https://sorae.info/astronomy/20221202-red-dwarf-flare.html赤色矮星を公転する惑星の居住可能性には、フレアやオゾン層など、さまざまな要因が複雑に影響しそうです。

これらの要因を総合的に考慮することで、惑星の居住可能性をより正確に評価できるようになるでしょう。

赤色矮星は銀河系で最もありふれた恒星であり、太陽よりも小さく暗く、温度も低いです。

その数は銀河系の恒星の約75%を占め、太陽系から最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリも赤色矮星です。

質量は太陽の約7〜50%で、木星よりもはるかに大きいですが、夜空では肉眼では確認できません。

赤色矮星の内部では、核融合が緩やかに起こり、平均寿命は1兆年から10兆年も続きます。

ま、でも長い目でみれば人類の未来は明るいっちゃないですか?

赤色矮星の特性

赤色矮星が活発なフレア活動を示すのは、太陽とは異なる性質を持っているからです。

赤色矮星の核融合反応は太陽よりも緩やかで、その結果として表面温度が低くなります。

この低温が、フレア活動の活発化につながっていると考えられています。

✅ 赤色矮星は宇宙で最も一般的な恒星で、寿命は1兆年~10兆年と非常に長い。太陽の寿命は残り約50億年と見積もられているため、太陽が寿命を迎えた後の人類の移住先候補となる。

✅ 太陽が寿命を迎えた後、人類は赤色矮星系の地球型惑星に移住する可能性があるが、その惑星の多くは赤色矮星に近く、一方の面は灼熱地獄となり、もう一方の面は凍りついている。これは、赤色矮星が太陽よりも温度が低いため、「良い距離」が太陽と地球のような距離よりもずっと近くなるためである。

✅ しかし、銀河系には約600億個の赤色矮星の周りに地球に似た惑星があると推定されており、安定した活動をする赤色矮星系が見つかれば、人類の永住の地となる可能性がある。また、赤色矮星系には巨大ガス惑星の衛星や、地球の数倍の質量を持つスーパーアースなど、移住候補となる天体が他にも存在する。

さらに読む ⇒GIGAZINE(ギガジン)出典/画像元: https://gigazine.net/news/20160203-red-dwarfs-explain/赤色矮星の特性を理解することは、惑星の居住可能性を評価する上で不可欠です。

フレア活動の頻度や強度、オゾン層の形成メカニズムなど、さまざまな側面から赤色矮星を研究することで、惑星の居住性をより正確に予測できるようになるでしょう。

質量が小さいほど、赤みが強くなり、暗く、寿命が長くなります。

また、赤色矮星は活発なフレア活動を示す傾向があり、閃光星と呼ばれる変光星に分類されるものが多いです。

わしは赤い褌(ふんどし)を巻いて、毎日フレアダンスじゃ〜♪

赤色矮星系の惑星

ただし、赤色矮星の周囲を公転する惑星は、潮汐ロックと呼ばれる現象によって常に同じ面が恒星に向くため、居住可能な環境を形成するのは難しいという課題もあります。

潮汐ロックにより、恒星に向いた側は常に昼間で非常に暑くなり、反対側は常に夜間で非常に寒くなります。

このような極端な温度差は、生命の生存を困難にする可能性があります。

公開日:2022/12/21

✅ 赤色矮星は寿命が長く、ハビタブルゾーンを周回する惑星が見つかれば、地球生命の存続のための移住先候補となる。赤色矮星は太陽よりも小さく、寿命が数十兆年と非常に長いため、太陽が寿命を迎えた後も安定した光と熱を提供し続けることができる。

✅ 赤色矮星のハビタブルゾーンに近い惑星は潮汐ロックがかかり、常に同じ面が恒星に向くため、居住可能な環境を形成するのは難しい。潮汐ロックにより、恒星に向いた側は常に昼間で非常に暑くなり、反対側は常に夜間で非常に寒くなるため、生命が生存できるような安定した温度環境が維持できない。

✅ しかし、水が乏しい仮想惑星では居住可能な環境が形成される可能性があり、そのような惑星は太陽系外惑星に多く見られるため、人類の移住先候補となる可能性が高い。水が乏しい惑星では、潮汐ロックによる温度差が緩和され、生命が生存できるような安定した環境が形成される可能性がある。また、太陽系外惑星では水が乏しい惑星の比率が圧倒的に高いため、人類の移住先候補となる惑星を見つける可能性は高い。

さらに読む ⇒財経新聞:経済・株式の最新ニュース出典/画像元: https://www.zaikei.co.jp/article/20221221/702548.html潮汐ロックの影響や、赤色矮星の特性を考慮すると、移住先としての赤色矮星系の惑星の評価は慎重に行う必要があります。

すべての惑星が居住に適しているわけではなく、惑星の特性や環境を総合的に検討することが重要です。

赤色矮星系の惑星は、赤色矮星に常に同じ面を向けて固定されてしまうため、向いている面は非常に熱くなり、反対側は凍りつくという過酷な環境になりがちです。

しかし、一部の惑星は生命が存在するのに適した距離に位置しています。

地球から近い赤色矮星系には、地球の半分以下の質量の惑星が多数存在し、一部は生命が存在するのに適した距離にあります。

え〜、それじゃ太陽みたいな星がいいわ〜

生命の可能性

また、赤色矮星は表面温度が低いことから、生命を育むのに適した惑星が存在する可能性があります。

低温の恒星では、ハビタブルゾーン(生命が生存できる距離)が恒星に近く、惑星が液体の水を保持できる可能性が高くなります。

✅ わずか12光年離れたティーガーデン星を2つの地球サイズの岩石惑星が公転している。これらの惑星は、それぞれが「ハビタブルゾーン」と呼ばれる、液体の水が表面に存在できる距離の軌道に位置している。

✅ ティーガーデン星は少なくとも80億歳と推定されており、その周囲を公転する惑星も非常に古く、地球上で生命が進化するのに十分な時間を経ている。

✅ ティーガーデン星は、激しく揺れたりフレアを起こしたりする兆候がほとんどなく、地球外生命の兆候を探るのに理想的なターゲットとなっている。科学者らは、次世代の宇宙望遠鏡を使用して、これらの惑星の大気に生命の存在を示唆するバイオシグネチャーがないか調査する予定である。

さらに読む ⇒ナショナルジオグラフィック日本版サイト出典/画像元: https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/062000360/?ST=m_m_newsたった12光年先には、ハビタブルゾーンに2つの地球型惑星が発見されています。

これらの惑星は、人類の地球外移住先候補として注目されています。

赤色矮星の表面温度が低いことから、生命を育むのに適した惑星が存在する可能性があります。

しかし、潮汐ロックやフレア活動が生命誕生や存続を妨げる要因となる可能性もあります。

潮汐ロックとは、ある天体がもう一つの天体に同じ面を常に向けている状態で、赤色矮星を公転する惑星に起こりやすい現象です。

このため、惑星の片面は常に日光が当たり灼熱状態になり、もう片面は常に日陰で極寒状態になります。

また、赤色矮星はフレア活動が激しく、惑星の海を凍らせたり大気を燃やし尽くしたりする可能性があります。

ま、でも生命が存在するかどうかは分からんよ。

地球外移住の可能性

赤色矮星の安定したエネルギーと長い寿命は、人類の地球外移住の可能性を広げてくれます。

赤色矮星を移住先候補として検討することで、人類の未来に新たな選択肢が加わることになります。

公開日:2017/02/23

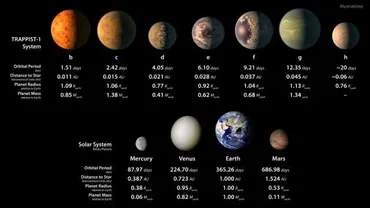

✅ NASAは、地球に似た7つの惑星が赤色矮星TRAPPIST-1を公転していることを発表した。これらの惑星は、TRAPPIST-1のハビタブルゾーンに位置しており、そのうち6つは地表面が岩石で覆われていて、地球上と同様の気温になっている可能性が高い。

✅ これらの惑星のうち3つには、液体の水が存在する可能性があり、生命が存在する可能性がある。しかし、TRAPPIST-1から降り注ぐ強い紫外線が、惑星の地表面を不毛の地にしていないかどうかを調べる必要がある。

✅ TRAPPIST-1系は、地球外生命体の探索にとって重要なターゲットであるが、紫外線や移住可能性についてはさらなる調査が必要である。地球からの距離という点では、プロキシマケンタウリ星の周りのハビタブルゾーンの岩石惑星の方が現実的だが、TRAPPIST-1のように周囲に複数個の生命が存在する可能性のある惑星を持つターゲットの方が、より探査価値がある可能性がある。

さらに読む ⇒GIZMODO JAPAN(ギズモード・ジャパン)出典/画像元: https://www.gizmodo.jp/2017/02/nasa_seven-earth-sized-exoplanets.htmlしかし、移住可能性については、紫外線や惑星の特性など、さらなる調査が必要となります。

紫外線は生物に有害なため、惑星の磁気圏や大気組成が紫外線から生命を保護できるかどうかを調べる必要があります。

また、惑星の地質構造や資源の有無なども、移住可能性を評価する上で重要な要素です。

人類の地球外移住先として、赤色矮星の安定したエネルギーと長い寿命が注目されています。

銀河系には、地球に似た約40億個の惑星が赤色矮星系に存在すると推定されており、人類が宇宙に進出すれば、十分な時間を享受できる可能性があります。

わしはもう年やから、宇宙には行かれへんで〜(涙)

赤色矮星は、移住先の候補として注目されていますが、その居住可能性を評価するには、科学的な調査が必要です。

フレアの特性、オゾン層の形成メカニズム、潮汐ロックの影響など、さまざまな側面から赤色矮星系を研究することで、人類の地球外移住の可能性をより現実的なものにすることができます。

💡 赤色矮星を公転する惑星の大気には、フレアによってオゾン層が形成される可能性があります。このオゾン層は、紫外線から惑星表面を保護し、生命誕生に重要な役割を果たす可能性があります。

💡 赤色矮星の周囲には、地球に似た惑星が約600億個存在すると推定されています。この膨大な数の惑星の中から、人類の新たな移住先候補を見つけることができるかもしれません。

💡 人類の地球外移住の可能性を検討する上で、赤色矮星は重要なターゲットとなります。赤色矮星系を詳しく研究することで、人類の未来に新たな選択肢が加わる可能性があります。