火葬炉の種類とは?その特徴は?火葬場の役割とは!?

💡 火葬炉には2種類あり、遺骨をきれいに残す「台車式」と、燃焼効率が高い「ロストル式」があります。台車式は、棺を台車に乗せて火葬する方法で、遺骨が原型を保ったまま残ります。一方、ロストル式は、棺を金属棒を張り巡らせた格子の上に置いて火葬する方法で、燃焼効率が高く、火葬時間が短くなります。

💡 火葬場は、火葬炉のほかに、告別室、炉前室、収骨室などの設備を備えています。告別室は、遺族が故人と最後のお別れをするための部屋で、炉前室は、読経や焼香を行うための部屋です。収骨室は、火葬後の遺骨を収骨するための部屋です。近年では、火葬場と葬儀場が併設されている場合が多く、控室や休憩室などの設備も充実しています。

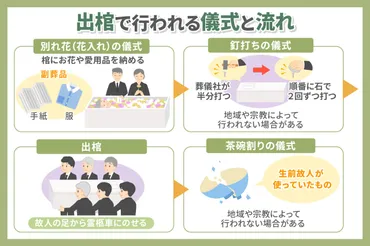

💡 火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっています。出棺では、故人に花や愛用品を収めて最後のお別れをする「別れ花(花入れ)の儀式」が行われます。読経・焼香では、僧侶が読経を行い、遺族が焼香を行います。火葬では、棺を火葬炉に入れて焼却します。収骨では、火葬後の遺骨を骨壺に納めます。

では、火葬炉の種類や特徴、火葬場の設備、火葬の流れについて解説していきます。

日本では、火葬が一般的であり、火葬炉には「台車式」と「ロストル式」の2種類があります。

火葬場は、火葬炉だけでなく、告別室や収骨室などの設備を備え、葬儀や儀式を行うことができます。

火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっており、遺骨は骨壺に納められます。

火葬炉の種類

では、まず火葬炉の種類について見ていきましょう。

日本では、火葬が一般的であり、火葬炉には「台車式」と「ロストル式」の2種類があります。

✅ 日本は世界でも有数の火葬大国で、埋葬方法の99%が火葬。その理由は、仏教国であることや、国土が狭く場所の確保が困難なことなどが挙げられる。

✅ 火葬炉にはロストル式と台車式の2種類があり、日本では台車式が主流。ロストル式は火葬時間が短いが遺骨が崩れやすく、台車式は火葬時間が長いが遺骨が原型を保てる。

✅ 火葬技師は専門技術で遺体を火葬し、800~1200℃の間で温度を調節する。また、骨上げは日本独自で大切にされてきた儀式で、故人を偲ぶ意味合いを持つ。

さらに読む ⇒お葬式なるほどチャンネル出典/画像元: http://ososhiki.bellco.co.jp/knowledge/kasouronoshikumi/火葬炉には「台車式」と「ロストル式」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

台車式は、棺を台車に乗せて火葬する方法で、遺骨が原型を保ったまま残ります。

一方、ロストル式は、棺を金属棒を張り巡らせた格子の上に置いて火葬する方法で、燃焼効率が高く、火葬時間が短くなります。

火葬炉には2種類あり、日本で一般的な「台車式」と、「ロストル式」があります。

台車式は棺を台車に乗せて火葬する方法で、遺骨をきれいに残すことができます。

一方、ロストル式は棺を網の上に置いて火葬する方法で、燃焼効率が高く火葬時間が短縮できます。

また、火葬炉のサイズは遺体の大きさに合わせて標準型、大型炉、小型炉の3種類があります。

ほんなら、遺骨がきれいに残るのはどっちなんやろう?

火葬場の設備

続いて、火葬場の設備について解説します。

火葬場は、火葬炉のほかに、告別室、炉前室、収骨室などの設備を備えています。

公開日:2022/02/28

✅ 火葬場には、火葬炉の他に告別室や収骨室などの設備があり、通夜や葬儀などの仪式を執り行うことができる。

✅ 斎場は火葬場を併設している場合や葬儀場と併設されている場合などがあるが、明確な違いはなく、どちらも通夜や葬儀などの儀式を行うことができる。斎場と葬儀場は、どちらも「葬儀場」と呼ばれる場合がある。

✅ 斎場には公営斎場と民営斎場があり、料金や設備、サービスに違いがある。公営斎場は自治体が運営しており、料金が安く利用しやすいが、予約が取りづらいなどのデメリットもある。民営斎場は民間企業が運営しており、料金は高めだが、設備やサービスが充実している。

さらに読む ⇒霊園・墓石のヤシロ|総合案内出典/画像元: https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/archives/3252火葬場には、火葬炉のほかに、告別室、炉前室、収骨室などの設備があります。

告別室は、遺族が故人と最後のお別れをするための部屋で、炉前室は、読経や焼香を行うための部屋です。

収骨室は、火葬後の遺骨を収骨するための部屋です。

近年では、火葬場と葬儀場が併設されている場合が多く、控室や休憩室などの設備も充実しています。

火葬場には火葬炉の他に、告別室や炉前室、収骨室などの設備があります。

告別室では遺族が故人と最後のお別れをします。

炉前室は少人数のお別れや焼香、読経などに使われ、収骨室は火葬後の骨上げを行う部屋です。

近年は火葬場と葬儀場が併設されている場合も多く、控室や休憩室などの設備も充実しています。

ほな、火葬場に行けば、葬式から火葬まで全部済ませられるんやなぁ。楽やなぁ。

火葬の流れ

次は、火葬の流れについて説明します。

火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっています。

✅ 出棺では、故人に花や愛用品を収めて最後のお別れをする「別れ花(花入れ)の儀式」が行われる。花を飾る順番は故人に近い立場の人からで、故人が愛用していた品物を副葬品として棺に収めることもある。

✅ 地域によっては、棺に釘を打つ「釘打ちの儀式」や、故人の茶碗を割る「茶碗割り」の儀式が行われる。「釘打ちの儀式」は、故人があの世へ行くときに渡るとされる三途の川の河原にある石に由来しており、「無事にあの世へ渡れるように」との願いを込めて行われる。

✅ 出棺では、棺を霊柩車に運び、遺族や故人に縁のある男性が足から棺を霊柩車に乗せる。このとき、喪主が位牌を、喪主の次につながりの深い親族が遺影写真を持ち、棺を運ぶのは遺族や故人に縁のある人の男性6人ほどが担当する。

さらに読む ⇒【公式サイト】千葉の葬儀・家族葬なら昭和セレモニー出典/画像元: https://www.showa-gp.co.jp/bereaved-funeral-manor/coffin火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっています。

出棺では、故人に花や愛用品を収めて最後のお別れをする「別れ花(花入れ)の儀式」が行われます。

読経・焼香では、僧侶が読経を行い、遺族が焼香を行います。

火葬では、棺を火葬炉に入れて焼却します。

収骨では、火葬後の遺骨を骨壺に納めます。

火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、骨上げです。

骨上げでは遺骨を骨壺に納めます。

火葬炉を操作できるのは火葬技師だけで、火葬場の火を扱う職員のことを指します。

火葬時間は台車式で約70分、ロストル式で約60分です。

火葬炉の温度は800~1200度で、高温の炉ほど火葬時間が短くなります。

へぇー、出棺って、棺桶を担いで運ぶんや?大変そうやなぁ。

火葬の歴史

続いて、火葬の歴史について見てみましょう。

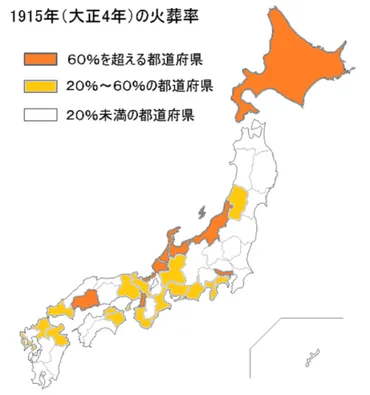

日本の火葬の歴史は古く、飛鳥時代に始まったとされています。

✅ 日本の火葬の歴史は飛鳥時代に僧侶によって始められ、鎌倉時代には天皇や貴族、武士だけでなく庶民にも広まった。

✅ 戦後、国の融資制度によって各地方自治体で火葬施設の新設や改善が進み、火葬率が急上昇した。

✅ 現在、日本の火葬率は99.99%で世界でも有数の火葬大国となっている。プロテスタント系やカトリック系など世界各国で火葬が容認され、宗教的な禁忌も少なくなっている。

さらに読む ⇒��ʎВc�@�l�@�Α����@�@�z���出典/画像元: http://kasouken.c.ooco.jp/kasou-torivia-bunnka.html日本の火葬の歴史は古く、飛鳥時代に始まったとされています。

その後、鎌倉時代には武士の間にも広まり、江戸時代には庶民の間にも普及しました。

明治時代には火葬が義務化され、現在では火葬率は99.9%を超えています。

日本では飛鳥時代に火葬が行われ始め、鎌倉時代には庶民にも広まりました。

明治時代には火葬が義務化され、現在では火葬率は99.9%に達しています。

火葬炉の温度は800度以上と決められており、遺骨をきれいに残すためには最適な温度で火葬することが重要です。

そっか、昔の人は、お葬式に火葬してたってことなんやね。

火葬炉の比較

最後に、火葬炉の比較について解説します。

火葬炉には、ロストル式と台車式の2種類があり、それぞれに特徴があります。

✅ 火葬炉にはロストル式と台車式の2種類があり、ロストル式は金属棒を張り巡らせた格子の上に棺を乗せて火葬する方法で、燃焼効率が高い。台車式は棺を乗せた台車を火葬炉に入れて火葬する方法で、遺骨がきれいに残る。

✅ 火葬時間は一般的に40~70分で、火葬代は火葬炉の種類によって異なるが、最適な燃焼温度は800~1200℃に設定されている。火葬炉には旧式と最新式があり、最新式は煙突が不要で、温度調整がコンピューター制御で行える。

✅ 火葬場には葬儀場や霊安室などの施設が併設されており、火葬の流れは出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっている。出棺前に別れ花や釘打ちが行われ、収骨では2人1組で違い箸を用いて遺骨を骨壺に納める。

さらに読む ⇒葬儀・葬式・家族葬なら【小さなお葬式】公式サイト|生前準備から葬儀後まで全てサポート出典/画像元: https://www.osohshiki.jp/column/article/2035/火葬炉には、ロストル式と台車式の2種類があり、それぞれに特徴があります。

ロストル式は、棺を金属棒を張り巡らせた格子の上に置いて火葬する方法で、燃焼効率が高く、火葬時間が短くなります。

一方、台車式は、棺を台車に乗せて火葬する方法で、遺骨が原型を保ったまま残ります。

台車式とロストル式の火葬炉にはそれぞれ特徴があります。

台車式は遺骨がきれいに残り、ロストル式は燃焼効率が高いです。

火葬時間は一般的に40~70分です。

火葬代は火葬炉の種類によって異なりませんが、最適な燃焼温度は800~1200℃に設定されています。

ほな、ロストル式は、燃焼効率が高いから、火葬時間が短くなるんやね。

以上、火葬炉の種類や特徴、火葬場の設備、火葬の流れ、火葬の歴史、火葬炉の比較について解説しました。

💡 火葬炉には、「台車式」と「ロストル式」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

💡 火葬場は、火葬炉のほかに、告別室や収骨室などの設備を備え、葬儀や儀式を行うことができます。

💡 火葬の流れは、出棺、読経・焼香、火葬、収骨となっています。