エンゲル係数上昇の裏側を徹底解説!食料品価格高騰と家計への影響とは?(?)エンゲル係数上昇の要因:食料価格高騰、消費者の行動変化、そして経済状況

2023年以降、エンゲル係数は高止まりし、家計を圧迫。異常気象による食料品価格高騰、特にコメ価格の上昇が要因。節約志向の高まり、食生活の変化も影響。低所得層の負担増、経済格差拡大も懸念。家計の豊かさ指標が後退し、実質賃金の上昇が不可欠。食料品価格高騰への対策が急務。

エンゲル係数上昇の要因分析

エンゲル係数上昇の主な要因は?

食生活変化と食料価格高騰

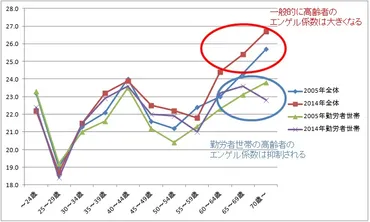

高齢化が進む社会において、エンゲル係数の解釈は年齢や収入などの要因を考慮する必要があるという事ですね。

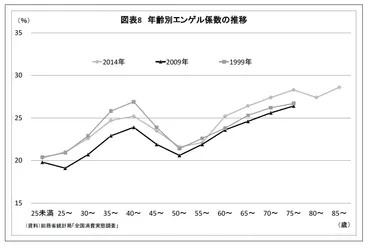

✅ 高齢化の進行が、エンゲル係数の増加に大きな影響を与えている。特に団塊の世代が65歳に達した2012年以降、高齢者のエンゲル係数は上昇傾向にある。

✅ エンゲル係数は、食費支出が消費支出に占める割合を示す指標だが、高齢者の場合は消費支出自体が減少するため、エンゲル係数が上昇しやすい。

✅ エンゲル係数は、単なる生活水準の指標ではなく、年齢や収入などの要因を考慮して解釈する必要がある。高齢化が進む社会においては、高齢者のエンゲル係数を年齢別に分析することで、より深い理解を得ることが重要である。

さらに読む ⇒シェアーズカフェ・オンライン出典/画像元: https://sharescafe.net/47647324-20160128.html共働き世帯の増加や食料品価格の上昇が、エンゲル係数上昇の要因になっていることは、現代社会を象徴しているように感じます。

近年のエンゲル係数上昇は、人口構造の変化や世帯規模の縮小だけでは説明できない。

夫婦共働き世帯の増加が食生活の変化、特に調理食品や外食の増加をもたらし、家事の外部化を促進している。

しかし、共働き世帯は所得水準も高いため、エンゲル係数は必ずしも上昇していない。

一方、食料価格の上昇は家計の食料支出を増加させ、エンゲル係数上昇の一因となっている。

特に2014年以降は食料の物価上昇率が消費支出全体の物価上昇率を上回っており、家計が食料への実質的な支出水準を維持しようと努力した結果、エンゲル係数が上昇したと考えられる。

年齢層別の分析では、35~45歳付近の世帯でエンゲル係数の急上昇が見られ、これは食生活の変化や食料価格の上昇が影響している可能性がある。

総合的に見ると、人口構造の変化、世帯規模の縮小に加えて、夫婦共働き世帯の増加による食生活の変化と食料価格の上昇が近年のエンゲル係数上昇の主要な要因であると考えられる。

まあ!ワシなんかは、もう食べるのも面倒くさいから、簡単に済ませるようにしとるわい。昔はもっと色んなもん作ってたんじゃけどのう。

エンゲル係数上昇と経済状況

2024年のエンゲル係数は前年比でどう変化した?

上昇した

食料価格の上昇と消費性向の低下が、エンゲル係数を上昇させる主な要因ということですね。

✅ 近年、エンゲル係数は上昇傾向にあるが、その原因は人口構造の変化だけでは説明できない。

✅ 食料価格の上昇がエンゲル係数の上昇の一つの要因であり、特に2014年以降は食料の物価上昇率が消費支出全体の物価上昇率を上回っている。

✅ 共働き世帯の増加も原因の一つと考えられる。共働き世帯は、家事時間を節約するために加工食品や外食費が多くなり、食費が増加する傾向にある。

さらに読む ⇒シンクタンクならニッセイ基礎研究所出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=56168&pno=3?mobileapp=1低所得者層の購買力抑制、格差の拡大は、看過できない問題ですね。

持続的な実質賃金の上昇が喫緊の課題と言えるでしょう。

2024年のエンゲル係数は27.1%と高水準で、前年比で上昇しました。

エンゲル係数の主因は、消費性向の低下と食料品の相対的な価格上昇です。

これは、賃上げや定額減税による実質可処分所得の増加にもかかわらず、消費者は節約志向を強め、エネルギー価格抑制策による食料品価格の相対的な上昇が影響しているためです。

こうした傾向は、低所得者層の購買力を抑制し、富裕層との格差を拡大させています。

さらに、日本の低所得者世帯は増加傾向にあります。

これらの要因は、日本の経済状況の悪化を示しており、持続的な実質賃金の上昇が不可欠です。

まじかよー、なんか暗い話やん。給料上がらんし、物価も上がるし…もう無理ゲーやん!何とかしてくれよー!

エンゲル係数の高水準と国民生活

日本のエンゲル係数は過去40年で最高レベルに達したって本当?

本当です。

エンゲル係数の上昇は、国民生活に大きな影響を与えていることが改めてわかりますね。

公開日:2017/03/19

✅ 2016年のエンゲル係数が25.8%と4年連続で上昇し、1987年以来29年ぶりの高水準となりました。

✅ これは、所得伸び悩みによる節約志向と、食料品価格の上昇が要因です。

✅ 総務省の家計調査によると、2016年の消費支出は前年比1.7%減と3年連続で減少した一方、食料品への支出は増加しました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20170218/k00/00m/020/062000c食品価格の上昇は、家計の自由度を奪い、人々の生活を圧迫します。

政府による対策が急務ですね。

日本のエンゲル係数は、2024年7~9月期に29.3%と約40年ぶりの高水準に達しました。

これは、食品価格の上昇、特にコメの価格高騰が主な要因です。

食料費の上昇は、世帯の消費支出に大きな影響を与えており、特に年金暮らしの高齢者や収入が低い世帯の負担感が大きくなっています。

食生活の肉食化、間食化、中食化も食費上昇の一因であり、調理済みの総菜や冷凍食品などの利用が増加しています。

エンゲル係数の高水準は、家計の自由度が少なくなり、『豊かさが後退している』ことを示唆していると考えられます。

食品価格の上昇は、日本の経済状況や国民生活に大きな影響を与えているため、政府による対策が求められています。

俺、最近コメめっちゃ食うけん、コメの値段上がったらほんま困るわー!冷凍食品も高くなったし、もう外食しかできん!

本日の記事では、エンゲル係数上昇の背景にある様々な要因を解説しました。

食料品価格高騰、消費者の行動変化、そして経済状況の変化など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かりました。

今後の経済状況や、私たち自身の生活への影響にも注目していきましょう。

💡 エンゲル係数は、食料品価格の上昇、高齢化、消費者の意識変化など、複合的な要因によって上昇しています。

💡 家計の自由度を確保するためには、実質賃金の上昇や、食料価格の安定化に向けた政府の対策が不可欠です。

💡 私たち自身も、食生活を見直したり、賢く消費することで、家計への影響を最小限に抑えることができます。