生活保護バッシングと貧困問題:私たちが知っておくべきこととは?貧困と生活保護を巡る現代社会の課題

生活保護を巡る現代社会の闇を描く問題作。『陽のあたる家』は、貧困と偏見、バッシングに苦しむ人々の姿を浮き彫りにする。SNSでの誹謗中傷、制度への誤解、経済的困窮…弱者を「お荷物」扱いする風潮に警鐘を鳴らす。貧困経験を持つライターが訴えるのは、誰もが生きやすい社会への意識改革。生活保護制度の課題と、真実を伝えることの大切さを問いかける。

「無いものにされる痛み」への共感

弱者へのバッシング横行、どう乗り越える?

想像力と社会の責任を、ヒオカさんは訴える。

弱者へのバッシングは、なぜ起こるのでしょうか。

ライターのヒオカさんの視点を通して、その背景にある社会構造の問題点を明らかにしていきます。

公開日:2025/06/13

✅ ライターのヒオカさんは、貧困やいじめ、不登校を経験し、「無いものにされる痛みに想像力を」をモットーに活動している。

✅ SNSでは、障害者や低所得者、生活保護受給者へのバッシングが頻繁に行われ、弱者は社会の「お荷物」という考えが根付いていると指摘している。

✅ 物価高や社会保険料の上昇、年金制度の不透明さなどにより、低所得者への憎悪が高まっている現状と、政府の失策もその一因であると分析している。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/17292?display=full格差の拡大や社会保障の不確実性など、様々な要因が絡み合い、弱者へのヘイトを生み出している現状が浮き彫りになっていますね。

ライターのヒオカさんは、自身の経験から「無いものにされる痛みに想像力を」をモットーに、弱者へのバッシングが横行する現代社会の問題提起を行っています。

物価高騰や社会保険料の上昇により、社会の余裕が失われる中、生活保護受給者や障害者への批判が目立ち、彼らが「社会のお荷物」として扱われる風潮に警鐘を鳴らしています。

障害年金の不支給が増加していることにも言及し、障害を持つ人々が経済的に困窮する状況を伝えています。

ヒオカさんは、低所得者や障害者が「社会に養われている」という考え方を否定し、社会には誰もが平等に働き、文化的な生活を送れるよう支援する責任があると訴えます。

あらまあ、物価も上がって、年金もアテにならん時代ですからのう。ワシも若い頃は苦労したもんじゃ。今の若いもんはもっと大変じゃろう。

格差と社会の課題

貧困経験を強みに?自己の強者性に気づくとは?

社会弱者の視点と意識改革の必要性。

貧困は、子供たちの将来にも影響を与えます。

ある親の言動を通して、貧困がもたらす社会的な課題について考えます。

公開日:2018/01/25

✅ 一部の親が子供に「遊ぶな」と言う対象となっているのは、低所得者向けの団地に住む子供たちであり、その背景には非行や問題行動を起こす可能性への懸念がある。

✅ 団地には様々なタイプがあり、住人の構成やコミュニティの性格・治安も異なるため、一概に「団地の子と遊ぶな」と括ることはできないものの、低所得者向けの団地に関しては、親の貧困が子供のしつけや倫理観の確立に影響を与えやすいという傾向がある。

✅ 親の努力不足が子供の道徳観の欠如や問題行動につながる可能性があり、その結果、特定の団地が「事件や事故が起こりやすい場所」として認識され、子供に悪影響を及ぼす可能性があるため、近づかせないという判断につながることがある。

さらに読む ⇒まぐまぐ! - 読みたいメルマガ、きっと見つかる。出典/画像元: https://www.mag2.com/p/money/365981子供の貧困は、教育格差や将来への不安につながりかねません。

社会全体で、子供たちの成長を支える仕組みが必要ですね。

筆者は、幼少期の父親からの暴力と貧困の中で育ち、県営団地で最貧困層の人々と共に暮らしました。

彼女は自らの経験を書くことを通して、その生い立ちが強みとなり、多くの読者から共感と新たな気づきを得ました。

「貧困」というテーマを通して、社会的な弱者の視点と、自己の強者性に気づくきっかけを提供しています。

高収入を得ている人々が自身の努力だけで成功したのかを問いかけ、誰もが生きやすい社会の実現には、社会全体の意識改革と、弱者への理解が必要であると強調しています。

また、貧困に関する発信を通じて、新たな課題を発見し、表現者としての使命感を強めています。

団地の子と遊ぶなって、なんか差別的やん?親の環境で子供を判断するんは、ちょっと違うと思うわー。個性を尊重するべきやん!

生活保護制度と未来への展望

生活保護の誤解と課題。真実を知って、社会はどう変わる?

障害者の自立支援と、制度改善が急務です。

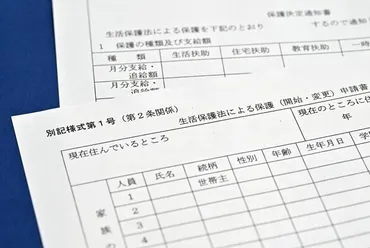

生活保護制度は、困窮した人々を支える重要なセーフティネットです。

しかし、制度を利用することへの偏見や、運用上の課題も存在します。

✅ 生活保護を受給しながら2人の子供を育てる崇子さんは、障害児の送迎のために認められた車の使用中、保護担当職員に監視されているような不安を感じ、生活保護受給に対する後ろめたさから、激務をこなしている。

✅ 生活保護は、自身の能力や資産を活かしても最低限度の生活水準に達しない場合に、不足分を支給する「補足性の原理」に基づき、崇子さんはパート収入と保護費を合わせて生活しているが、保護費を減らしたい、早く抜け出したいという思いが強い。

✅ 崇子さんは、生活保護受給者に対する社会的な偏見を感じ、「白い目」で見られていると感じており、これが過労につながり、健康を害する一因となっている。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/889488生活保護制度は、様々な問題を抱えながらも、貧困に苦しむ人々を支える重要な役割を担っています。

制度の改善と、誤解を解くための情報発信が重要ですね。

生活保護は、障害を持つ人々が自立した生活を送る上で重要な役割を果たしています。

この制度は「働けない人のための制度」という誤解がありますが、実際には、障害や病気によって就労が困難な人々を支え、親亡き後も安心して生活できるよう支援するものです。

近年、生活保護に関する誤解や偏見がSNS等で拡散され、外国人優遇のデマが広まるなど問題になっています。

弁護士会は障害認定基準の見直しを求めており、生活保護制度が抱える課題が浮き彫りになっています。

生活保護制度の改善と、誤解を解くための情報発信が求められています。

ヒオカさんは、SNSでの障害者や低所得者、生活保護受給者へのバッシングに触れ、物価高、社会保険料の上昇、年金制度の不透明さなど、経済的な困難が背景にあると分析し、低所得者へのヘイトが政府の失策によるところも大きいと考察しています。

生活保護って、結構誤解されとる部分もあるっちゃんね。制度の仕組みとか、もっとちゃんと知らんといかんね。困っとる人を助けるんは、当然のことやろ。

貧困問題は、私たち一人ひとりの問題です。

偏見や誤解をなくし、誰もが安心して暮らせる社会を目指しましょう。

💡 貧困問題は、個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題である。

💡 SNSでの誹謗中傷や差別は、弱者を追い詰めるだけでなく、社会全体の分断を加速させる。

💡 生活保護制度の改善と、制度に対する正しい理解を深めることが重要である。