親子終活のススメ!家族で始める、未来への準備とは?親子終活で、家族の絆を深める

将来への不安を解消し、家族の絆を深める「親子終活」のススメ。財産、介護、葬儀… 親子の話し合いで、"もしも"に備えよう。40~60代の子世代向け、年齢別の具体的な対策を伝授。デジタル資産整理も忘れずに。弁護士監修で、終活の始め方から制度活用、心構えまでを網羅。後悔しない終活で、親も子も安心を手に入れよう。

💡 親子終活とは、親と子が協力して行う終活のこと。将来への不安を解消し、家族間の絆を深めます。

💡 財産の整理、介護・医療、葬儀などについて話し合い、親の意向を尊重した遺産整理が可能に。

💡 生前からの準備で、相続トラブルのリスクを軽減。IT知識を活用し、資産把握もスムーズに。

それでは、親子終活について、様々な視点から掘り下げていきましょう。

親子で始める、未来への準備

将来への安心!親子終活で何が変わる?

家族の絆を深め、相続トラブルを回避!

「親子で始める、未来への準備」というテーマでお話します。

あさ出版から発売された伊藤勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』を参考に、詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/07/01

✅ あさ出版から、弁護士・伊藤勝彦氏著の『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』が発売され、親子でコミュニケーションを取りながら終活を進める方法を提案している。

✅ 本書では、財産管理、モノの整理、最期の迎え方など、親子で取り組むべき終活の内容を解説し、エンディングノートのフォーマットも提供。通常の終活よりも負担が少なく、より良い親子関係を築けることがメリットとして挙げられている。

✅ 親子終活のメリットとして、生前から話し合い、本人の意向に沿った遺産整理ができること、親子の負担軽減、子世代のIT知識を活用した資産把握が可能になることなどが挙げられ、相続トラブルのリスク軽減にも繋がるとしている。

さらに読む ⇒マネーの達人シニア出典/画像元: https://senior.manetatsu.com/article/2025/07/01/230.html本書の内容を拝見して、終活を親子で取り組むことの重要性を改めて感じました。

親御さんの意向を尊重しつつ、将来について話し合えるって、素晴らしいですね。

現代社会において、終活は重要性を増していますが、一人で抱え込まず、親子で協力して行う「親子終活」が推奨されています。

親子終活の目的は、将来への安心と家族の絆を深めることにあり、財産の整理、介護・医療、葬儀などに関する希望を共有することで、将来の不安を解消し、家族間のコミュニケーションを深めます。

親子終活の利点として、親の希望を反映した遺産整理、遺品整理の負担軽減、そして相続トラブルのリスク軽減が挙げられます。

特に、親の趣味のコレクション整理や、遺品整理による家族への負担を軽減できる点は大きなメリットです。

終活を始めるにあたっては、親にその必要性を理解してもらい、相続について家族で話し合うことが重要です。

えー、親子終活ってなんか難しそうやけど、家族で話し合うってええやん! ウチも、将来のこと、ちょっとは考えとかんとアカンかなー?

年齢別に見る、親の終活

親の相続、何から始める?年齢別対策の重要ポイントは?

50代は情報共有、60代は実践的対策。

「年齢別に見る、親の終活」についてです。

2024年の税制改正で、生前贈与のルールが変わりました。

親の年齢に応じて、準備すべきことも変わってくるので、見ていきましょう。

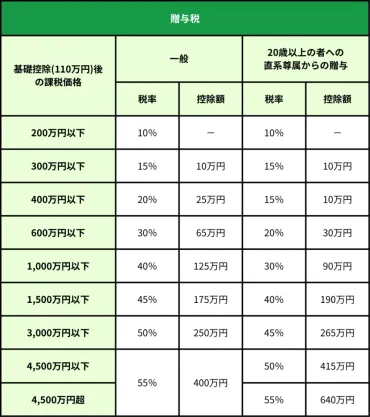

✅ 2024年の税制改正により、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、資産移転は「贈与」と「相続」をセットで考える必要が出てきました。

✅ 生前贈与と相続それぞれにメリット・デメリットがあり、贈与税や相続税の税率、不動産贈与、相続時精算課税制度などを考慮して、自身や家族にとって最適な方法を選択する必要があります。

✅ 制度を正確に理解し、家族間で共有することが、将来のトラブルや課税リスクを避けるために重要であり、専門家への相談も検討しましょう。

さらに読む ⇒日本相続知財センター札幌出典/画像元: https://yukari.co.jp/blog/inheritance-measures_22/税制改正で、贈与と相続の関係性が複雑になってきましたね。

専門家への相談も視野に入れつつ、自分たちに合った方法を探すことが重要ですね。

40代から60代の子世代が親の相続対策を始めるにあたり、親の年齢別に必要な準備が異なります。

50代の親を持つ子世代は、財産の棚卸し、相続税の簡易試算、遺言書の検討、エンディングノートを通じたコミュニケーション開始が重要です。

早期に対策を始めることで、万が一の事態に備え、家族間の情報共有を促します。

60代の親を持つ場合は、生前贈与による財産移転、認知症対策、遺言書の作成・更新、実家の処分や相続人の希望確認など、より実践的な対策が必要となります。

生前贈与には暦年贈与や相続時精算課税制度があり、税理士への相談が推奨されます。

また、認知症に備えた任意後見契約や家族信託、遺言書の作成・更新も検討しましょう。

早期からの準備が重要であり、親の年齢に応じた対策を段階的に進めることが、円滑な相続と将来の安心につながります。

なるほどねー。ウチのおとん、もうすぐ還暦やけん、そろそろ色々考えとかんとね! 専門家とか、ちょっとカッコええやん?

次のページを読む ⇒

相続税対策とデジタル終活のススメ!親子で始める終活で、将来への不安を解消し、絆を深めよう。税理士、弁護士監修の具体策を伝授!